JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

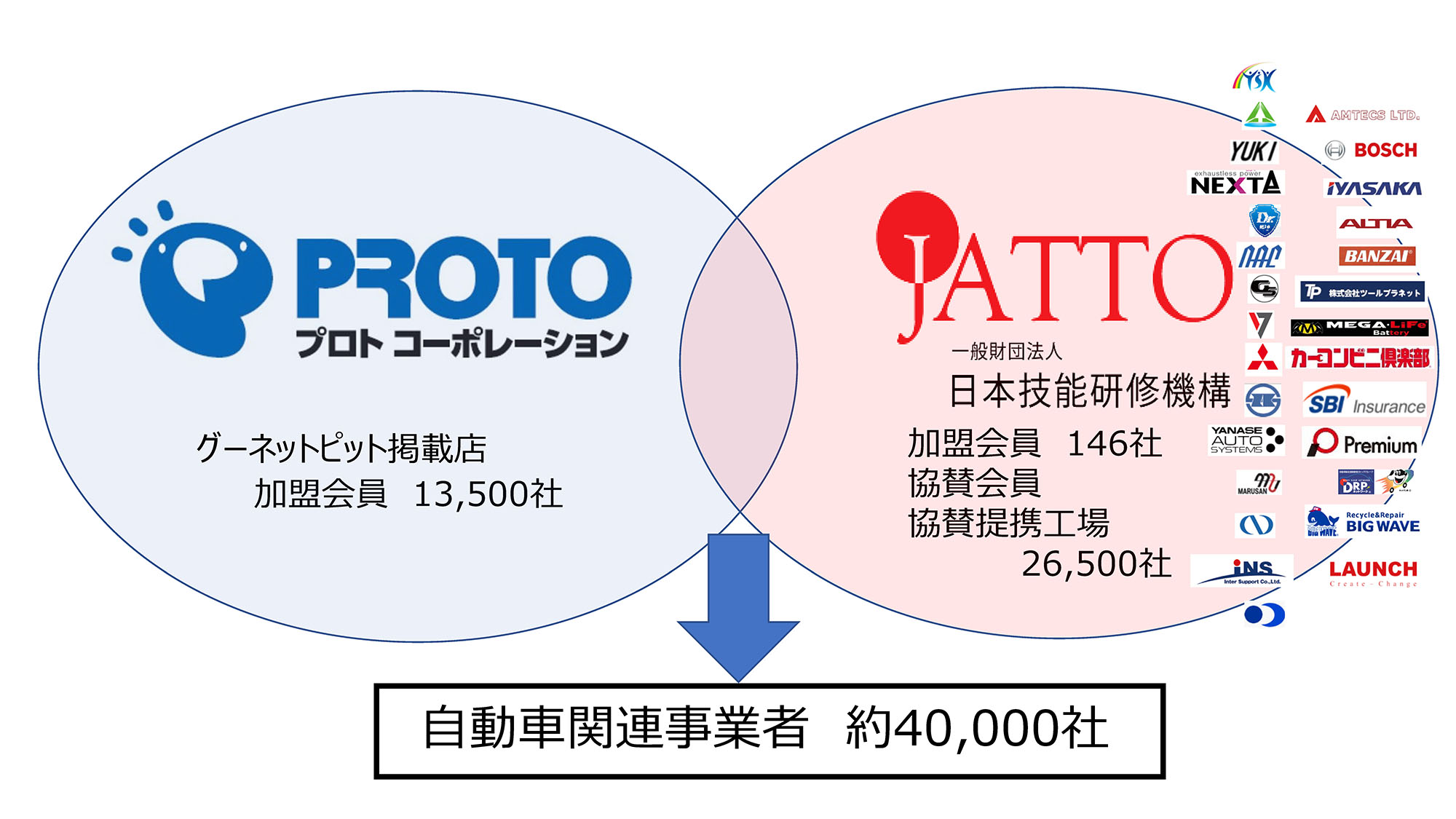

プロトコーポレーションがJATTOに協賛会員として加盟。JATTOと提携する自動車関連事業者は約4万社に増加

「グーネット」と「グーネットピット」を通じて自動車のユーザーと事業者の双方へ電子制御装置整備を啓発

2022/03/31

プロトコーポレーションは2022年3月31日、協賛会員としてJATTO(日本技能研修機構)に加盟したことを発表した。

(左より)プロトコーポレーションの髙木学執行役員、JATTOの石川明男代表理事、プロトコーポレーションの神谷健司社長

同日都内で開かれた記者会見の席で、JATTOの石川明男代表理事は、「プロトコーポレーションが協賛会員として加盟することで、自動車整備工場の情報を掲載するクルマメンテナンスサイト『グーネットピット』会員である全国約13,500軒の整備工場が、電子制御装置整備の技術・情報・知識を共有しあうパートナーとなった。JATTOは安全な車社会の実現に向けて、プロトコーポレーションとともに歩んでいきたい」とその意義を強調した。

プロトコーポレーション協賛会員加盟後のJATTO及び提携企業のイメージ図

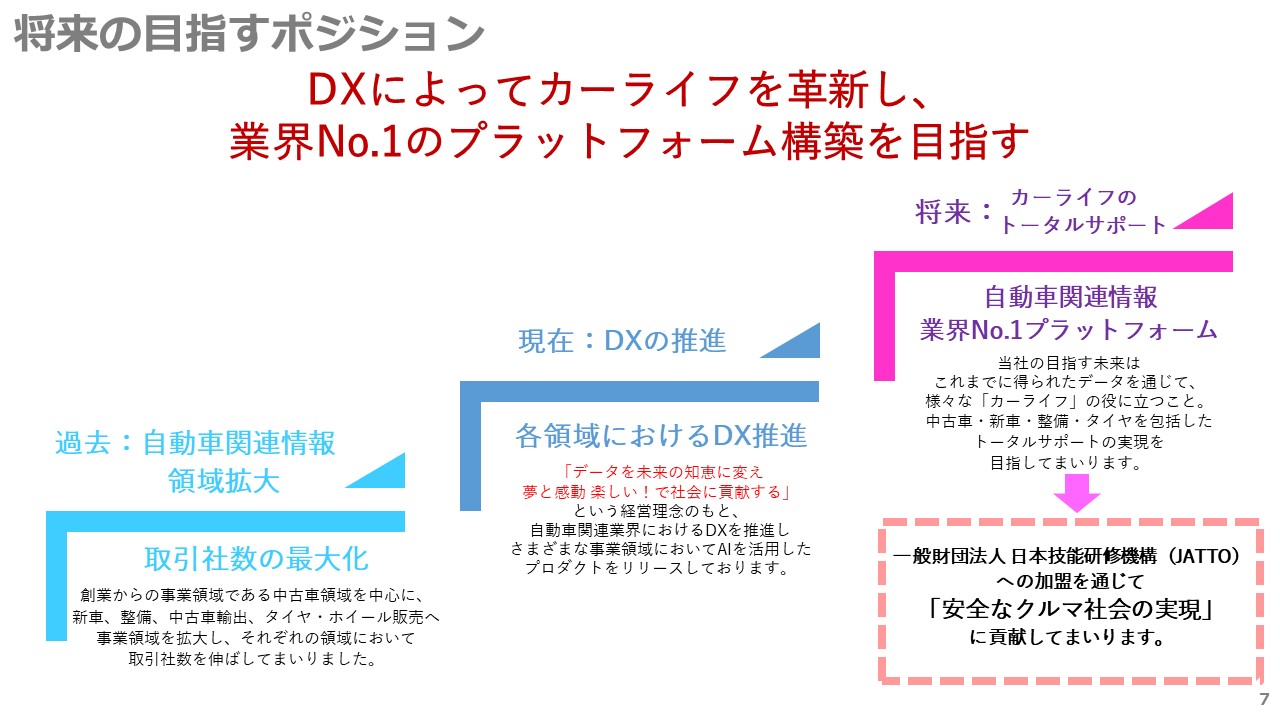

プロトコーポレーションの神谷健司社長は、「当社は自動車を中心とした業界での情報サービスを事業として手掛けているが、中古車情報メディア『グーネット』は非常に多くの消費者と、全国の中古車販売店の約6割にご利用いただいている。また『グーネットピット』はカーオーナーが整備工場を探す際に利用していただくサイトで、28万件以上の作業実績コンテンツを掲載している」と同社の事業を説明。

その上で、「いま自動車業界の中では、消費者にとっても事業者にとっても様々な変化が起こっている。こういった変化をしっかり受け止め、またその先の時代を築いていく上で、何か我々の事業の延長線上でお力添えができる所はないだろうかと考える中で、JATTOの『安全な車社会の実現』という理念に共感し、『グーネットピット』の整備領域での取り組みがJATTOと共有できると考えた」と、JATTO協賛会員加盟の経緯を述べた。

プロトコーポレーションが目指すポジションの過去・現在・未来

また同社の髙木学執行役員は、「自動車の電子化・情報化に伴う法改正への対応が、いま我々には求められている。そして、車の基本機能『走る・曲がる・止まる』の多くが電子制御されるようになっており、特にエーミング作業への対応が急務になっている。そのためにも、JATTOおよびその加盟企業と共創関係をしっかり構築して、エーミング作業の発注側と受注側とを1台でも多くつなぐことで、『より安全な車社会の実現』に貢献していきたい」と補足説明。

「当社の役割としては、中古車販売時や車検・点検の入庫時におけるコンピューター診断やエーミングを含めた電子制御装置整備の重要性に関し、カーオーナーと自動車関連事業者の双方に対する情報発信を強化していく」と、今後の事業展開の方針を明らかにしている。

電子制御装置整備に関し果たそうとしているプロトコーポレーションの役割イメージ

報道陣との主な質疑応答は以下の通り。

Q:電子制御装置整備の認証取得軒数が直近で約3万2千軒。この数字をどう受け止めているか。

A(JATTO石川代表理事):日本の自動車整備工場が約9万2千軒、車体整備工場が約3万軒、重複している工場を1万軒とカウントした整備事業者の総数約11万軒に対し、電子制御装置整備の認証取得軒数が約3万2千軒。取得率は約30%ということだが、その中で車体整備工場の認知度は高い一方、認証整備工場の多くが「まだあと2年ある」と考えているからか、取得件数が鈍化しているように感じられる。

Q:SS(サービスステーション=ガソリンスタンド)の中でも電子制御装置整備の認証取得に対する温度差があるように感じられる。そういった事業者に向けて啓発する一言を。

A(JATTO石川代表理事):昨今ガソリン価格の高騰が社会問題となっているが、化石燃料の代替手段として自動車の電動化が進むと思われる。電子制御装置整備は今までの分解整備、車検整備とは全く違う概念で、極論すればツナギ着て車体の下に潜るのではなくブレザーを着て、スパナではなくタブレットを片手に持って作業するもの。SSは立地条件の良い場所で集客できるのが強みなので、今後は電子制御装置整備を事業拡大の選択肢の一つとして視野に入れていただきたいと思う。

Q:発注側と受注側とをつなぐということだが、プロトコーポレーションとして具体的に検討していきたいことはあるか。

A(プロト髙木執行役員):今後、電子制御装置を備えて車が増えていくと、コンピューター診断をすればするほど、エーミングが必要は車が発生していく。整備工場と中古車販売店が中古車を販売する際、車両が故障していれば整備しなければならないが、こうした車を整備できる工場はまだまだ少ない。我々としては、いまマーケットにある整備工場のどこがどんな設備を持っていて、どんな作業ができるのかをしっかりコンテンツ化して、カーオーナーと整備工場、あるいは整備工場と整備工場をつなぐことで、しっかりと安全な車を維持していきたい。

Q:今後エーミング作業が必要になる車はどのくらいの数になるのか。

A(JATTO石川代表理事):日本国内の乗用車の保有台数が約6200万台で、平成31年の乗用車の車検台数が約3100万台。ではエーミングの対象台数はどうかというと、対物事故に遭う車が年間で保有台数全体の11%と言われており、このうちエーミングの対象となるフロント部を損傷するのが約38%とされているので、年間で311万5000台のエーミングが発生すると、我々は試算している。

Q:プロトコーポレーションが自動車のユーザーと関連事業者の双方向へ情報発信していくのはいつ頃からか。また、その手段は。

A(プロト髙木執行役員):「グーネットピット」では「作業実績ブログ」として、整備工場が実際に行った作業をブログ形式でコンテンツ化しているが、現状でもエーミング作業の風景や実際の作業をアップロードしていただいている。当然こちらでも情報発信を強化していくが、一般ユーザーには「エーミング」と言ってもなかなか伝わりにくい。まずは車自体をコンピューター診断する文化をしっかり広げ、「グーネットピット」のサイト内でメニュー化したい。開始時期は7月を予定している。

Q:JATTO協賛会員に加盟する中でビジネスモデル、収益化をどのように考えているか。例えば、JATTOエーミングセンターとエーミングができない「グーネットピット」会員工場とをつなぐ仲介サービスなど。

A(プロト神谷社長):JATTO石川代表理事にお話を伺っても、事業環境の変化の具体的な内容や事業上の影響を、しっかり理解していない整備工場や中古車販売店などがたくさんあると認識している。そこで、我々のお客様である事業者とエンドユーザーにとっていかに情報の不透明さを解消していくか、利便性の高い市場を作っていくのが、それが当社の事業上の使命、存在価値だと思っているので、ビジネスということよりも、まずはこういった大きな時代の変化をしっかり乗り越えていきたい。

(文=遠藤正賢/写真・図=JATTO、プロトコーポレーション)

ログインして コメントを書き込む

投稿する