JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

国交省・機構、第4回「OBD検査モニタリング会合」を開催(前編)

OBD検査不適合要因として「燃料の種類」誤入力による通信不成立を新たに指摘

2025/09/22

国土交通省(国交省)および自動車技術総合機構(機構)は2025年9月17日、第4回「OBD検査モニタリング会合」をAP新橋(東京都港区)で開催した。

事務局は国交省物流・自動車局自動車整備課(整備課)と機構OBD情報・技術センター、構成員は日本自動車工業会(自工会)、日本自動車輸入組合(JAIA)、日本自動車機械器具工業会(自機工)、日本自動車機械工具協会(機工協)、日本自動車整備振興会連合会(日整連)、日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)、日本自動車連盟(JAF)、軽自動車検査協会(軽検協)、交通安全環境研究所。

同年7月1日付の国交省人事異動により、整備課の整備事業指導官が交代。前任の村井章展(むらいあきのぶ)氏に代わり、林健一氏が整備事業指導官へ着任した。

林指導官は冒頭の挨拶で、「OBD検査は国産車を対象に1年間進めてきたが、この10月1日からは輸入車も加わるという局面を迎える。問題がないか、順調な状況かを確認しながら、今後も安定的にOBD検査を運営していきたい」と抱負を述べている。

国交省の林健一指導官

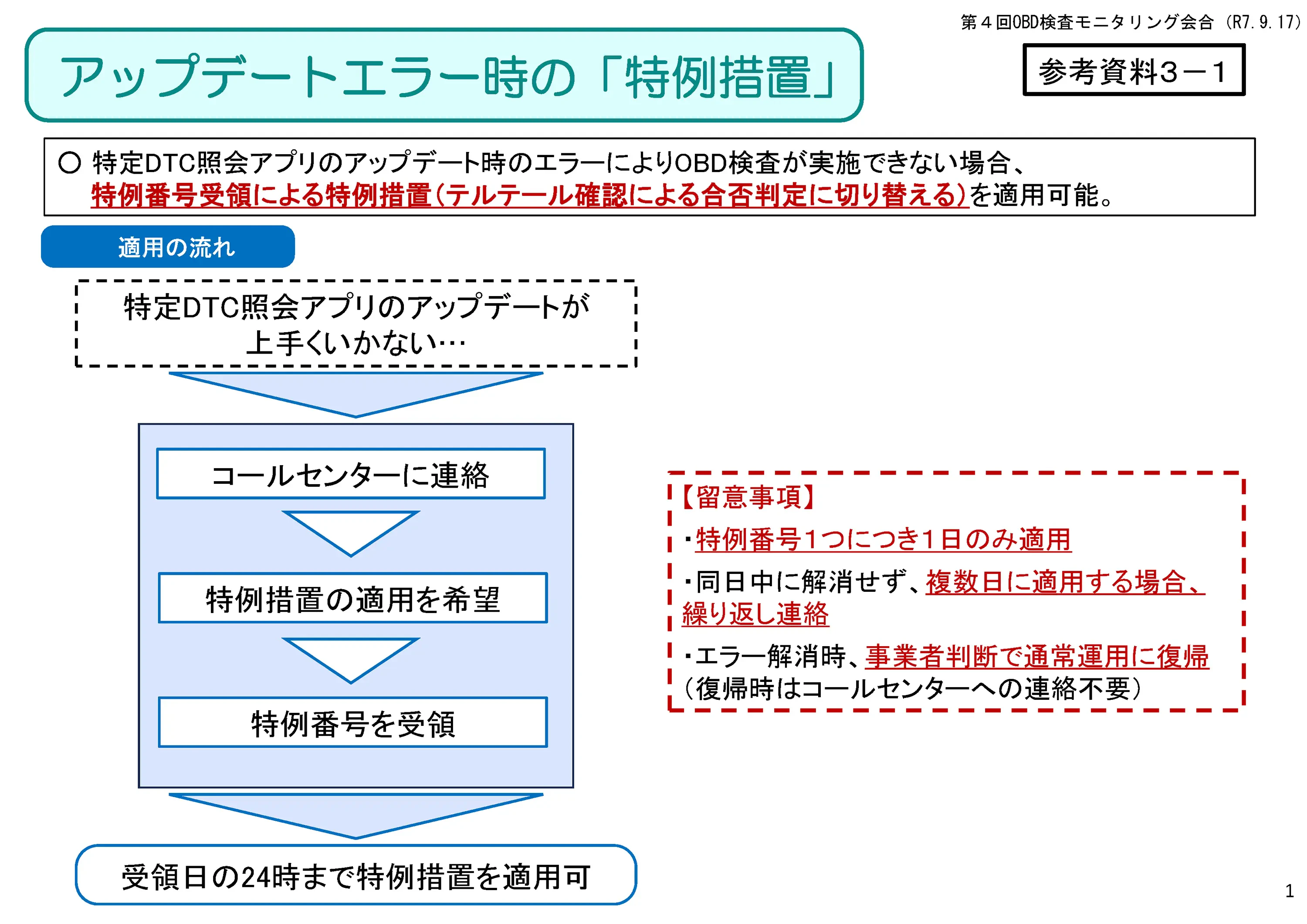

その後、第3回会合で残された宿題事項への対応を報告。このうち、特定DTC紹介アプリのアップデートエラーが発生した際の特例措置適用については、その流れを記した資料および必要な様式例などが、国交省のwebサイトに後日公開されることとなった。

特定DTC紹介アプリアップデートエラー発生時における特例措置適用の流れ

続いて、2024年10月1日より開始されたOBD検査の運用状況を報告。2025年7月末時点のOBD検査対象型式は1101(2025年5月末時点は1023)、2025年8月末時点の対象台数は登録車353万7464台(同318万9453台)、軽自動車152万7268台(同137万1038台)の計506万4732台(同456万491台)。

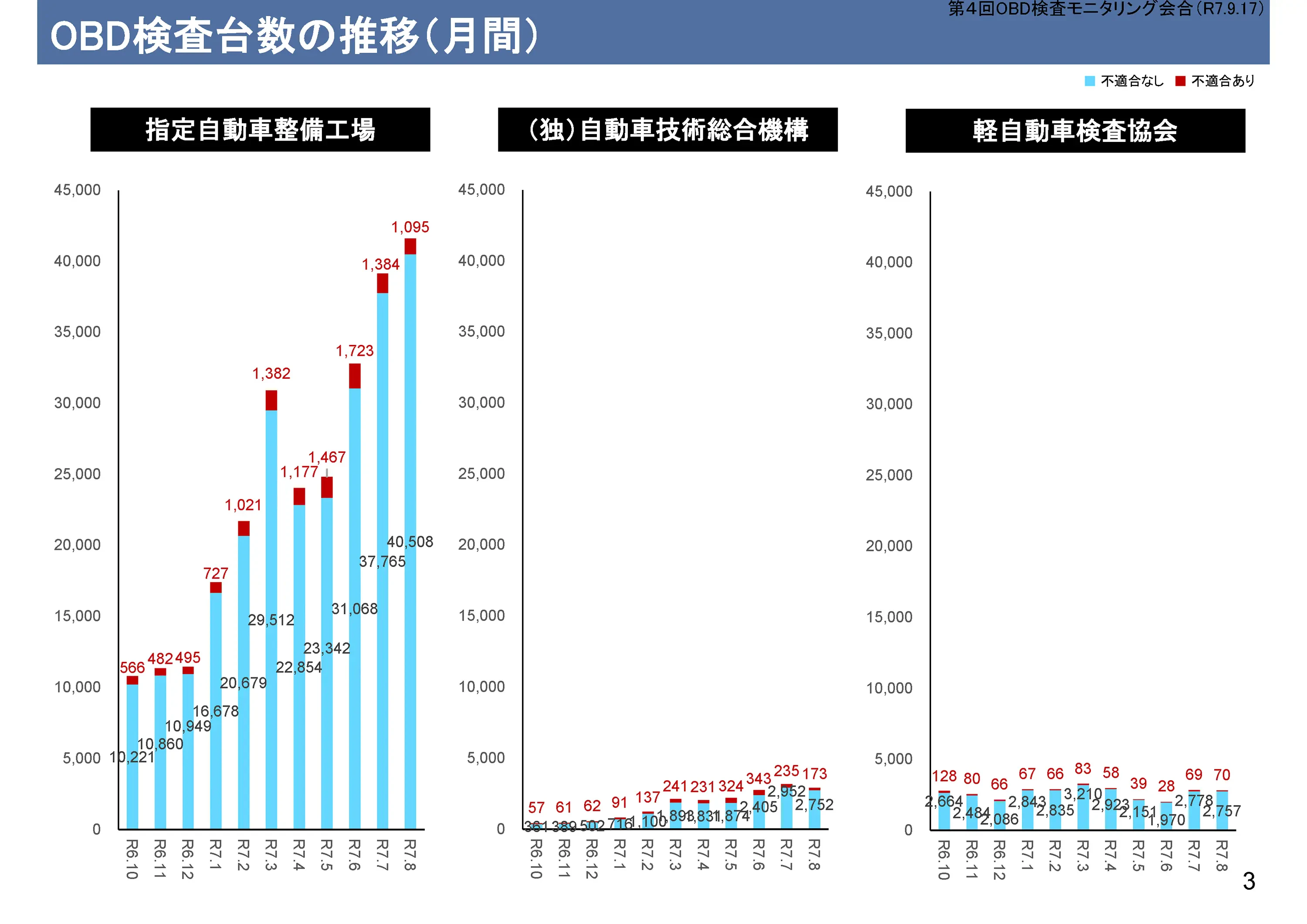

2024年10月1日より2025年8月31日までのOBD検査実績は、指定自動車整備工場(指定工場)が26万5955台で、「不適合あり」率は4.3%(2024年10月1日~2025年5月3日は15万2412台・4.8%)。機構は同1万8730台・10.4%(同9870台・12.2%)で、軽検協は同2万9455台・2.6%(同2万1783台・2.7%)、全体で同31万4140台・4.5%(同18万4065台・4.9%)となった。

1ヵ月単位のOBD検査台数推移

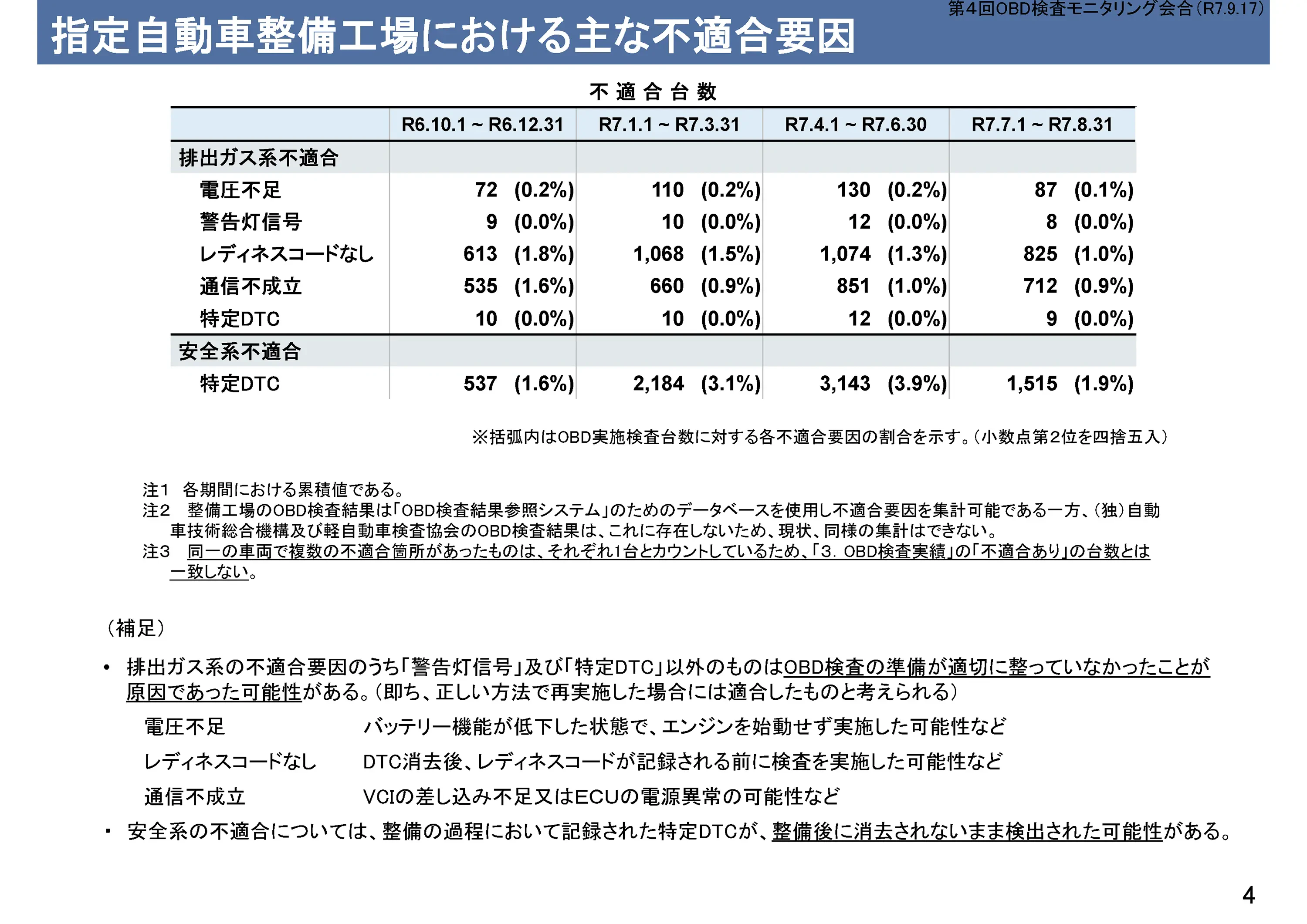

指定工場の検査結果より集計された、2025年7月1日~8月31日までの「不適合要因」は、「排出ガス系」のうち「電圧不足」は87件、「レディネスコードなし」は825件、「通信不成立」は712件。安全系の不適合は1515件だった。

これらの結果について林指導官は、「累計の検査台数が初めて登録車が軽自動車を上回った。またOBD検査に慣れてきたのか、不適合あり率が全体的に下がってきた」と総評。

「通信不成立」の推定原因については、VCIの差し込み不充分、原動機を始動していないといった検査準備ミスに加え、「燃料の種類」を「EV」のところ誤って「ガソリン」と入力するなど車両情報の誤入力もあることを、新たに指摘している。

そして、「輸入車のOBD検査が2025年10月1日より開始されるが、一般論として輸入車の方が国産車よりもDTCが多い傾向にある。こういったことを踏まえ、10月1日からは改めて状況をしっかり注視していく必要がある」と注意喚起した。

<後編に続く>

指定工場における主な不適合要因

(文・写真=遠藤正賢 図=国土交通省)