JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

整備士の採用が難しい理由は?今すぐできる対策と定着率を高める秘訣を解説

整備士の採用が難しいとお悩みの経営者や採用担当者様へ。本記事では、整備士不足の根本的な原因をデータに基づいて分析し、具体的な採用対策から定着率向上のポイントまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、明日から実践できる採用活動成功のヒントが見つかります。

2025/10/14

自動車業界を支える重要な存在である整備士。しかし、多くの企業が「整備士の採用がうまくいかない」という深刻な悩みを抱えています。求人を出しても応募が来ない、採用してもすぐに辞めてしまうといった状況は、事業の存続にも関わる大きな問題です。本記事では、なぜ整備士の採用が難しいのか、その背景にある原因をデータと共に深掘りし、明日から実践できる具体的な採用成功のポイントから、採用後の定着率を高めるための取り組みまでを詳しく解説します。

整備士の採用が難しいと言われる現状

整備士の採用が「難しい」と感じるのは、多くの企業に共通する悩みです。その背景には、業界全体が直面している構造的な課題が存在します。まずは、客観的なデータを用いて、整備士採用の厳しい現状を確認しましょう。

データで見る整備士の有効求人倍率

整備士不足の深刻さを示す指標の一つに、有効求人倍率があります。有効求人倍率とは、求職者1人に対して何件の求人があるかを示す数値で、この数値が高いほど企業側の採用難易度が高いことを意味します。厚生労働省のデータによると、2021年の自動車整備士の有効求人倍率は4.65倍に達しました。 これは、全職種の平均である1.13倍を大幅に上回る数値であり、一人の整備士を複数の企業が取り合っている状況を示しています。 このように、需要に対して供給が全く追いついていないことが、採用の難しさに直結しているのです。

職種 | 有効求人倍率(2021年) |

自動車整備士 | 4.65倍 |

全職種平均 | 1.13倍 |

整備士のなり手不足と高齢化の進行

採用が難しいもう一つの大きな要因は、整備士のなり手そのものが減少している点です。自動車整備学校への入学者数は年々減少傾向にあり、2003年の約12,000人から2021年には約6,300人へとほぼ半減しています。 これに加えて、現役整備士の高齢化も深刻な問題です。平成10年から平成26年にかけて、整備士の平均年齢は約6.5歳も上昇しており、若手の入職者が少ないままベテラン層が引退していくことで、人手不足がさらに加速することが懸念されています。

参考:自動車整備分野における人材確保に係る取組 - 国土交通省

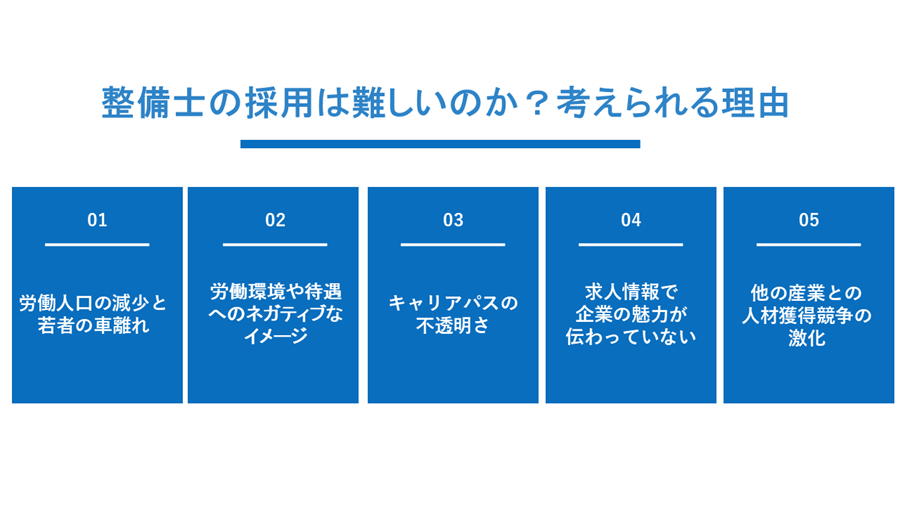

なぜ整備士の採用は難しいのか?考えられる5つの理由

整備士の採用が困難な背景には、単なる人手不足だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、採用を難しくしている5つの主な理由について解説します。

理由1:労働人口の減少と若者の車離れ

日本の生産年齢人口の減少は、あらゆる産業に影響を与えていますが、自動車整備業界も例外ではありません。 そもそも働き手の絶対数が減っている中で、若者世代の「車離れ」が追い打ちをかけています。公共交通機関が発達した都市部を中心に、車を所有しないライフスタイルが広がり、自動車そのものへの関心が低下しています。 これにより、整備士という職業を選択肢に入れる若者が減少し、業界への新しい人材の流入が滞っているのです。

理由2:労働環境や待遇へのネガティブなイメージ

整備士の仕事に対して、「きつい」「汚れる」「給料が安い」といったネガティブなイメージを持つ人は少なくありません。 夏は暑く冬は寒い工場での作業や、繁忙期の長時間労働といった労働環境の厳しさが、求職者に敬遠される一因となっています。また、国家資格が必要な専門職であるにもかかわらず、その仕事内容に見合った給与水準ではないと感じる人も多く、待遇面での不満が離職につながるケースも後を絶ちません。

理由3:キャリアパスの不透明さ

「この会社で働き続けて、将来どうなれるのだろうか」というキャリアパスの不透明さも、採用と定着を妨げる大きな要因です。 特に中小企業では、明確な昇進制度や研修制度が整っていない場合が多く、スキルアップの機会が限られていることがあります。 整備士としてどのようなステップで成長できるのか、管理職や独立といった多様なキャリアの道筋が見えないと、将来に不安を感じてしまい、モチベーションの維持が難しくなります。

理由4:求人情報で企業の魅力が伝わっていない

多くの企業が、求人広告で自社の魅力を十分に伝えきれていません。 仕事内容や給与といった基本的な情報を掲載するだけで、他社との差別化ができていないケースが散見されます。求職者が本当に知りたいのは、「どんな職場で、どんな仲間と、どのように成長できるのか」という具体的な情報です。 研修制度の充実度や、職場の雰囲気、社員の働きがいといった企業の持つ独自の魅力が伝わらなければ、数ある求人の中に埋もれてしまいます。

理由5:他の産業との人材獲得競争の激化

近年、労働市場全体で人材獲得競争が激化しています。特に、同程度の技術レベルや体力を求める製造業や建設業、あるいは待遇の良い他業種へ人材が流出する傾向があります。若手人材にとっては、多様な職業選択の機会がある中で、あえて自動車整備士を選ぶ積極的な理由を見出しにくくなっています。企業側は、こうした他産業との競争も意識した上で、自社の魅力を高めていく必要があります。

【関連記事】【IAAE2025:国土交通省】自動車整備業界の現状は? 人材確保はどうする? | BSRweb | 株式会社プロトリオス - PROTO-RIOS INC.

採用できない企業に共通する求人の特徴

多くの求職者がいる中で、なぜか自社には応募が集まらない。その原因は、求人情報の出し方にあるかもしれません。ここでは、採用に苦戦している企業によく見られる求人広告の特徴を3つ挙げ、改善のヒントを探ります。

仕事内容が抽象的で働くイメージが湧かない

「自動車の点検・整備業務全般」といった抽象的な表現だけでは、求職者は入社後に自分がどのように働くのかを具体的にイメージできません。 どのような車種をメインに扱うのか、1日の業務の流れはどのようなものか、チームで作業するのか個人で担当するのかといった、具体的な情報が不足していると、仕事への理解が深まらず、応募へのハードルが上がってしまいます。

悪い例 | 良い例 |

自動車の整備業務 | 国産普通乗用車を中心に、1日平均5台の車検・点検業務を2人1組のチームで担当します。 |

お客様対応 | 受付での修理内容のヒアリングや、整備後の結果説明など、お客様と直接対話する機会も多いです。 |

給与や休日などの条件面が魅力的でない

給与や休日、福利厚生といった条件面は、求職者が企業を選ぶ上で非常に重要な判断基準です。 例えば、「月給20万円~」とだけ記載するのではなく、「月給20万円~(経験・能力を考慮)※3年目・25歳・3級整備士の年収例:400万円」のように、具体的なモデル年収を示すことで、将来の収入をイメージしやすくなります。 また、年間休日日数や有給休暇の取得率、残業時間の実績などを正直に記載することも、信頼性を高める上で重要です。

職場の雰囲気が分からず応募をためらう

どれだけ良い条件を提示しても、職場の人間関係や雰囲気が悪ければ、長く働き続けることはできません。 求人情報に文字情報しかなく、職場の様子が全く分からないと、求職者は「どんな人たちが働いているのだろう」「厳しい上司はいないだろうか」といった不安を感じてしまいます。 実際に働いている社員の写真やインタビュー記事、動画などを活用し、職場の明るい雰囲気やチームワークの良さを伝える工夫が求められます。

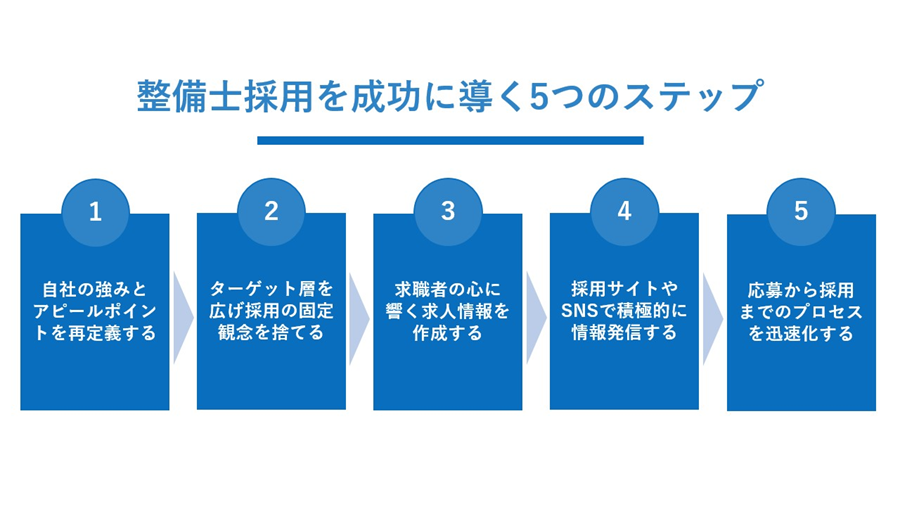

整備士採用を成功に導く具体的な5つのステップ

厳しい採用市場の中でも、工夫次第で優秀な人材を獲得することは可能です。ここでは、整備士採用を成功させるための具体的な5つのステップを紹介します。

ステップ1:自社の強みとアピールポイントを再定義する

まずは、求職者から「選ばれる」ために、自社の魅力を明確にすることから始めましょう。給与や休日といった条件面だけでなく、「最新の診断機器が揃っている」「特定の車種の専門性が高い」「資格取得支援制度が手厚い」など、他社にはない強みを洗い出します。従業員にアンケートを取り、「この会社の好きなところ」を聞いてみるのも有効です。

強みの種類 | 具体例 |

技術・設備 | EV・ハイブリッド車専用の整備ツール、最新のアライメントテスター完備 |

制度・福利厚生 | 資格取得費用全額補助、家族手当・住宅手当、年間休日120日以上 |

社風・文化 | ベテランと若手が協力し合うチーム制、月1回の社内勉強会、残業月平均10時間以下 |

ステップ2:ターゲット層を広げ採用の固定観念を捨てる

「整備士は若くて経験のある男性」といった固定観念を捨て、採用ターゲットを広げることも重要です。 近年は女性整備士も増えており、女性専用の更衣室やトイレを整備することで、応募の増加が期待できます。 また、経験豊富なシニア層の再雇用や、異業種からの転職を希望する未経験者も貴重な人材となり得ます。ポテンシャルを重視し、社内で育成する体制を整えることができれば、採用の門戸は大きく広がります。

ステップ3:求職者の心に響く求人情報を作成する

ステップ1で定義した自社の強みを、求職者の視点に立って分かりやすく伝えましょう。 仕事内容は具体的に、待遇面ではモデル年収や手当の詳細を明記し、働くメリットを明確に示します。社員のインタビューを通して、「仕事のやりがい」や「入社の決め手」といった生の声を発信することも非常に効果的です。求職者が抱くであろう不安を先回りして解消するような、丁寧な情報提供を心がけてください。

ステップ4:採用サイトやSNSで積極的に情報発信する

求人媒体への掲載だけでなく、自社の採用サイトやSNSを活用して、企業の魅力を多角的に発信しましょう。 採用サイトでは、求人広告だけでは伝えきれない詳細な情報や企業理念を掲載します。SNSでは、日常の作業風景や社内イベントの様子などを投稿することで、企業のリアルな雰囲気を伝え、親近感を持ってもらうことができます。これらのツールを通じて継続的に情報を発信することが、応募者の増加につながります。

ステップ5:応募から採用までのプロセスを迅速化する

魅力的な求人情報で応募があっても、その後の対応が遅ければ、候補者は他の企業へ流れてしまいます。応募があったら即日~翌日には連絡を取り、面接の日程調整を迅速に行いましょう。面接では、候補者のスキルを見極めるだけでなく、自社の魅力を伝え、入社意欲を高める場とすることも大切です。選考プロセス全体をスムーズに進めることが、採用成功の最後の鍵となります。

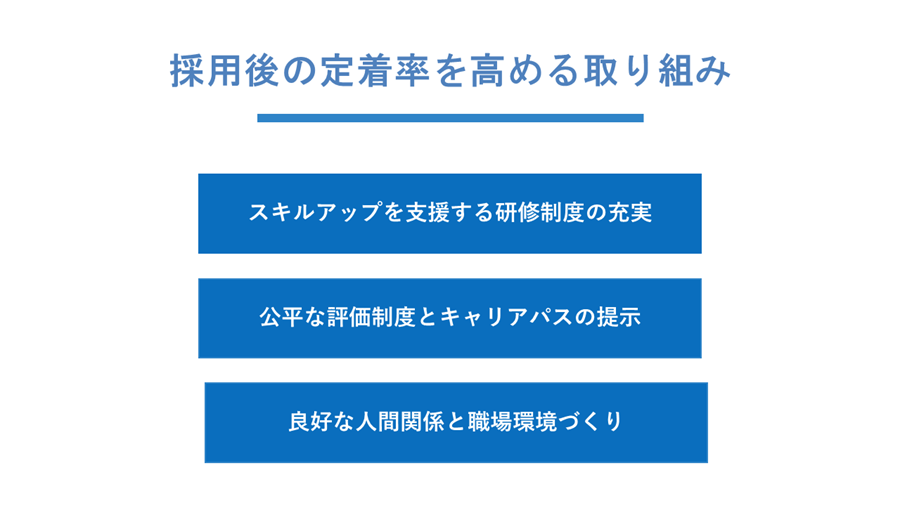

採用後の定着率を高めるために不可欠な取り組み

採用はゴールではなく、スタートです。せっかく採用した人材に長く活躍してもらうためには、働きがいのある環境を整えることが不可欠です。ここでは、定着率を高めるための3つの重要な取り組みについて解説します。

スキルアップを支援する研修制度の充実

自動車技術は日々進化しており、整備士は常に学び続ける必要があります。企業が研修費用を負担したり、勤務時間内に勉強会を実施したりするなど、社員のスキルアップを積極的に支援する姿勢が重要です。 資格取得支援制度を設け、合格者には報奨金や資格手当を支給することで、学習意欲を高めることができます。社員の成長が企業の成長につながるという好循環を生み出しましょう。

公平な評価制度と明確なキャリアパスの提示

従業員が納得感を持って働くためには、頑張りが正当に評価される仕組みが必要です。 何を達成すれば昇給・昇進できるのか、評価基準を明確にし、定期的な面談を通じてフィードバックを行うことで、従業員のモチベーションを維持します。また、「検査員を目指す」「工場長になる」「独立支援制度を活用する」など、多様なキャリアパスを提示し、将来の目標を持って働き続けられる環境を整えることが大切です。

良好な人間関係と風通しの良い職場環境づくり

従業員の定着率に最も大きく影響するのが、職場の人間関係です。 経営者や上司が積極的にコミュニケーションを取り、従業員の声に耳を傾けることで、風通しの良い職場が生まれます。定期的なミーティングや社内イベントを通じてチームワークを高め、困ったときにはお互いに助け合える文化を醸成することが、離職率の低下に直結します。従業員が「この会社の一員でいたい」と思えるような、心理的安全性の高い環境づくりを目指しましょう。

【関連記事】【IAAE2023:国土交通省】自動車整備技術の高度化や整備士人材不足を乗り越えるための制度改正や支援策とは? | BSRweb | 株式会社プロトリオス - PROTO-RIOS INC.

まとめ

整備士の採用は、労働人口の減少や若者の車離れといった社会的な背景もあり、決して簡単なものではありません。しかし、採用が難しい原因を正しく理解し、自社の魅力を再定義した上で、求職者の心に響く情報発信と働きがいのある環境づくりに取り組むことで、状況は必ず改善できます。本記事で紹介した内容を参考に、ぜひ採用活動の見直しに着手してみてください。