JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

【IAAE2025:国土交通省】自動車整備業界の現状は? 人材確保はどうする?

自動車整備高度化への対応など業界の課題と解決策を総括

2025/04/07

2025年2月26~28日に東京ビッグサイトで開催された、自動車アフターマーケット総合展示会「国際オートアフターマーケットEXPO(IAAE)2025」。

セミナー「自動車整備の高度化及び整備人材の確保等に向けた取組」には、国土交通省物流・自動車局自動車整備課の滝沢郁弥専門官が登壇。自動車整備業界の現状を踏まえた国交省の政策について講演した。

セミナー「自動車整備の高度化及び整備人材の確保等に向けた取組」の様子

自動車整備工場のうち、地方運輸局長の「認証」を受けた「認証工場」は約9.2万軒あり、そのうち継続検査(車検)の際に運輸支局や自動車検査登録事務所等(車検場)への車両持ち込みが不要となる「指定」を地方運輸局長が行った「指定工場」(一般的には「民間車検場」または「民間車検工場」とも呼ばれる)は約3万軒。

自動車整備業界全体の売上高は約5.9兆円、従業員数は約55.4万人で、そのうち整備要員は約40万人。なお整備工場の約8割を従業員数10人以下の零細企業が占めている。

そうした中、新車乗用車の衝突被害軽減ブレーキ装着率は97.8%、ペダル踏み間違い時加速抑制装置は同じく94.8%に到達。また2035年までに乗用車新車販売の電動車100%達成に向けた政府目標を掲げるなど、自動車(整備)技術の高度化が進行している。

しかし、これらのADAS(先進運転支援システム)や電動パワートレインはセンサーで電子制御されており、目視などで不具合の有無を確認するのは非常に困難。実際に整備するには、自動車メーカーが作成する整備作業マニュアルなどの技術情報、車載コンピューターを診断するスキャンツール、そしてそれらを扱う自動車整備士の知識・能力が、高く求められるようになっている。

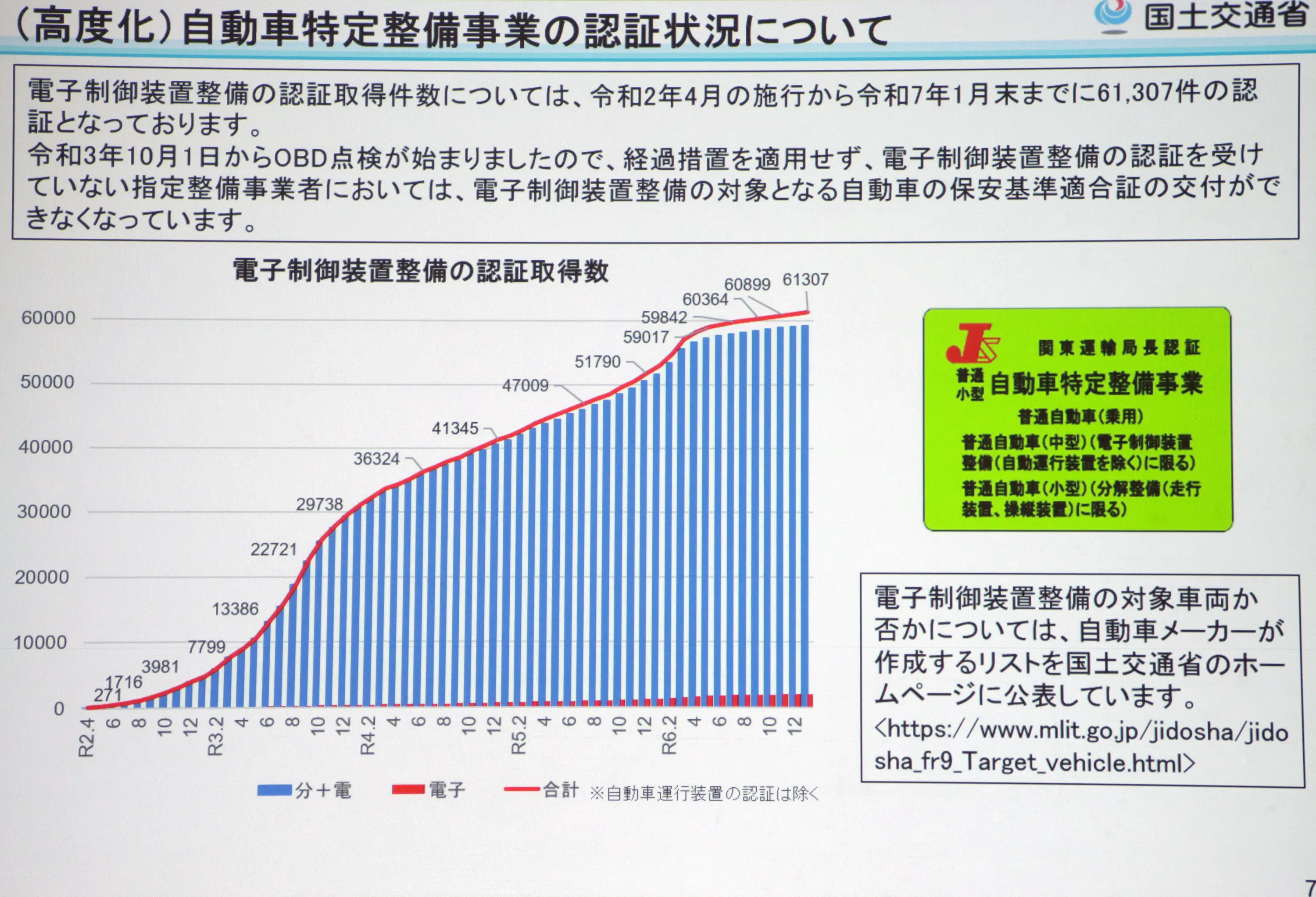

こうした状況を受けて、2020年4月より「自動車特定整備制度」を施行。同制度では、従来の「分解整備」に、ADAS(先進運転支援システム)や自動運転システムに影響を及ぼす部位の脱着・整備・改造などを行う「電子制御装置整備」が追加された。なお、同認証の取得軒数は、2025年1月末時点で6万1307軒となっている。

電子制御装置整備認証取得軒数の推移

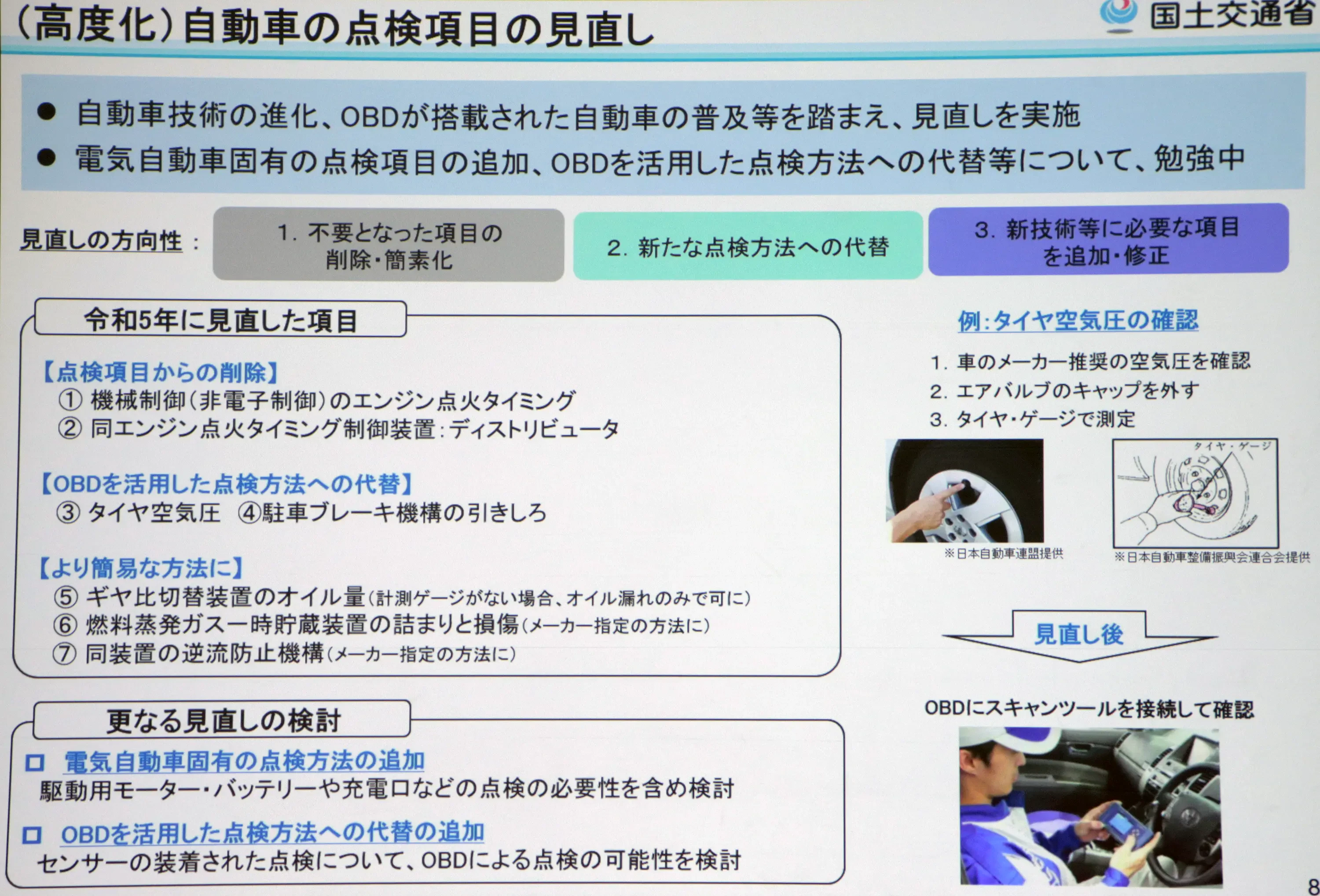

また、点検項目の見直しも実施。2023年7月1日からは、TPMS(タイヤ空気圧監視装置)装着車の場合はタイヤ空気圧、EPB(電動パーキングブレーキ)装着車の場合は駐車ブレーキの引きしろ確認を、スキャンツールでも可能とする一方、ディストリビューターとそのエンジン点火タイミングを点検項目から削除するなどの簡素化を行った。

そして2024年10月(輸入車は2025年10月)より、車検時に検査用スキャンツールを用いて電子制御装置の検査を行う「OBD検査」を開始。またそれ以前より、スキャンツールの導入補助金交付を約10年間にわたり実施している。

点検項目見直しの概要

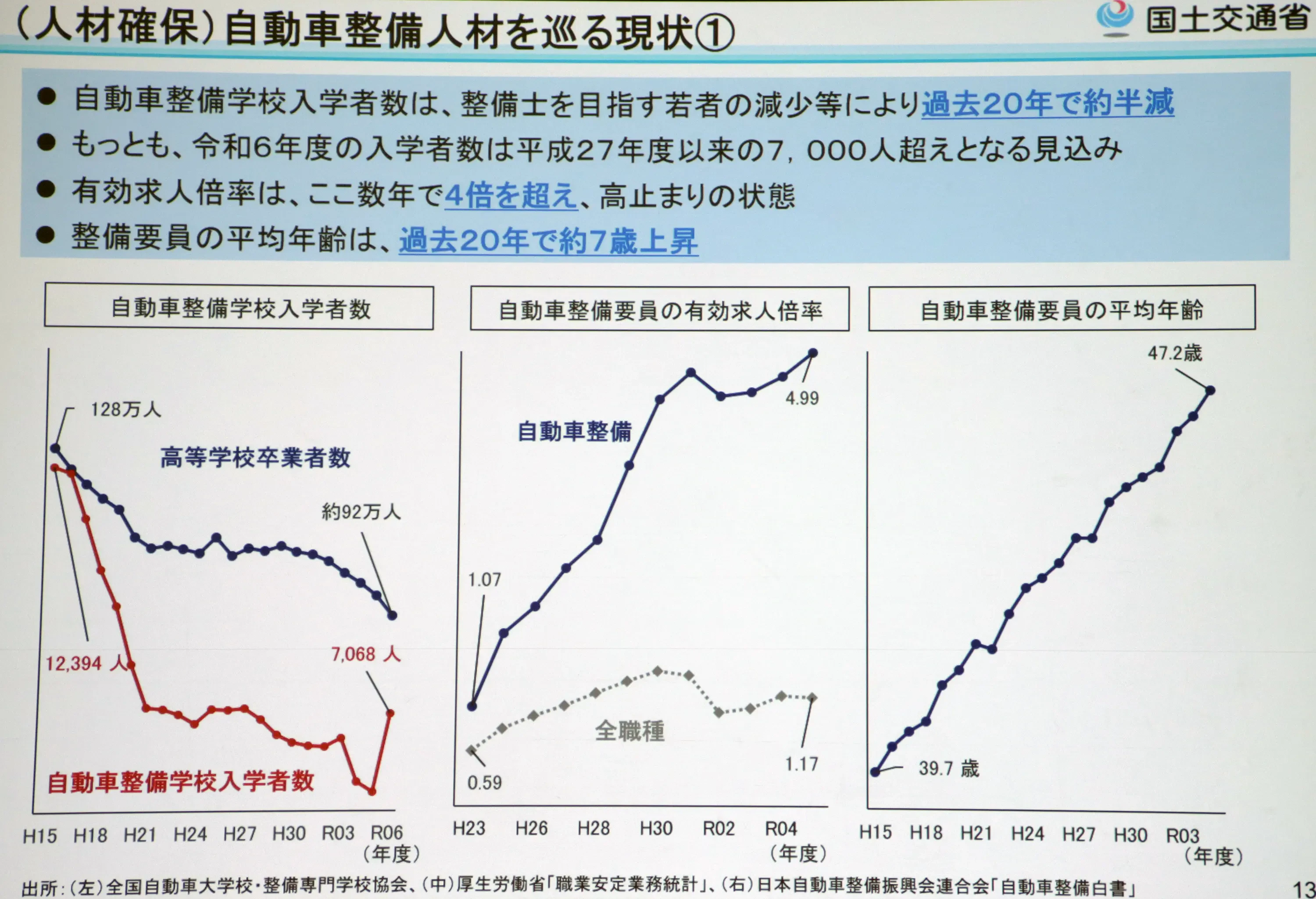

整備要員の人材確保に関しては、自動車整備士を目指す若者が、過去20年間で半減。自動車整備要員の有効求人倍率は2023年度時点で4.99倍に達しており、平均年齢も同じく47.2歳に達している。

自動車整備学校入学者数の推移、自動車整備要員の有効求人倍率・平均年齢

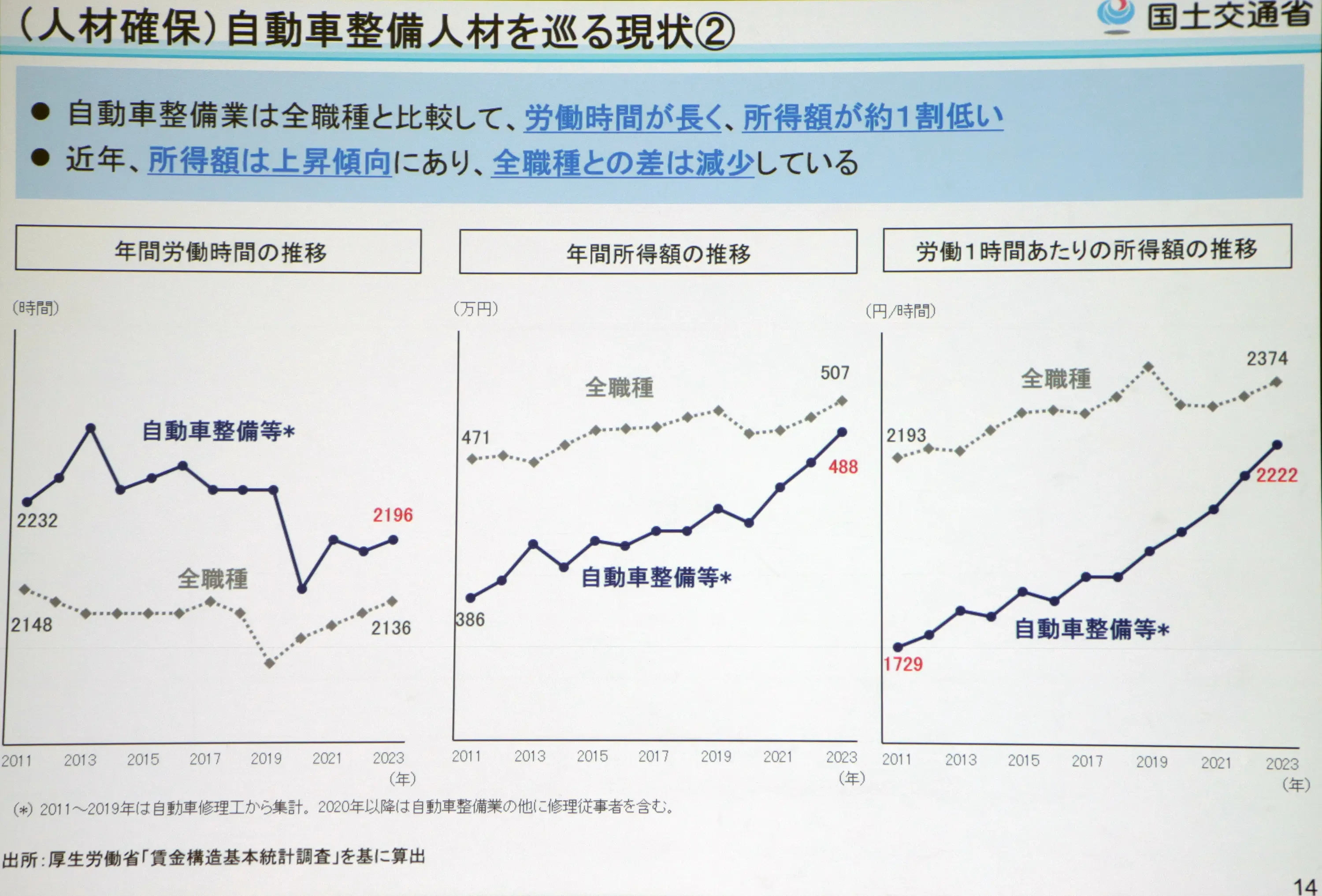

また、年間労働時間や所得額、労働1時間あたり所得額といった待遇面も、「改善傾向にあるものの、まだ全体平均には追いついていない状況」(滝沢専門官)だ。

自動車整備要員の年間労働時間、所得額、労働1時間あたり所得額

これらの状況を受け、人材の募集・定着・育成に向けた取り組みを推進。2024年度には業界主導の「仕事体験事業」や高校生向けの社会科見学を実施したほか、「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」を2024年3月に策定。同年6月からは、外国人材受入拡大策の一つとして、在留期間に制限のない「特定技能2号」の評価試験を開始している。

自動車整備業における外国人材受け入れ状況

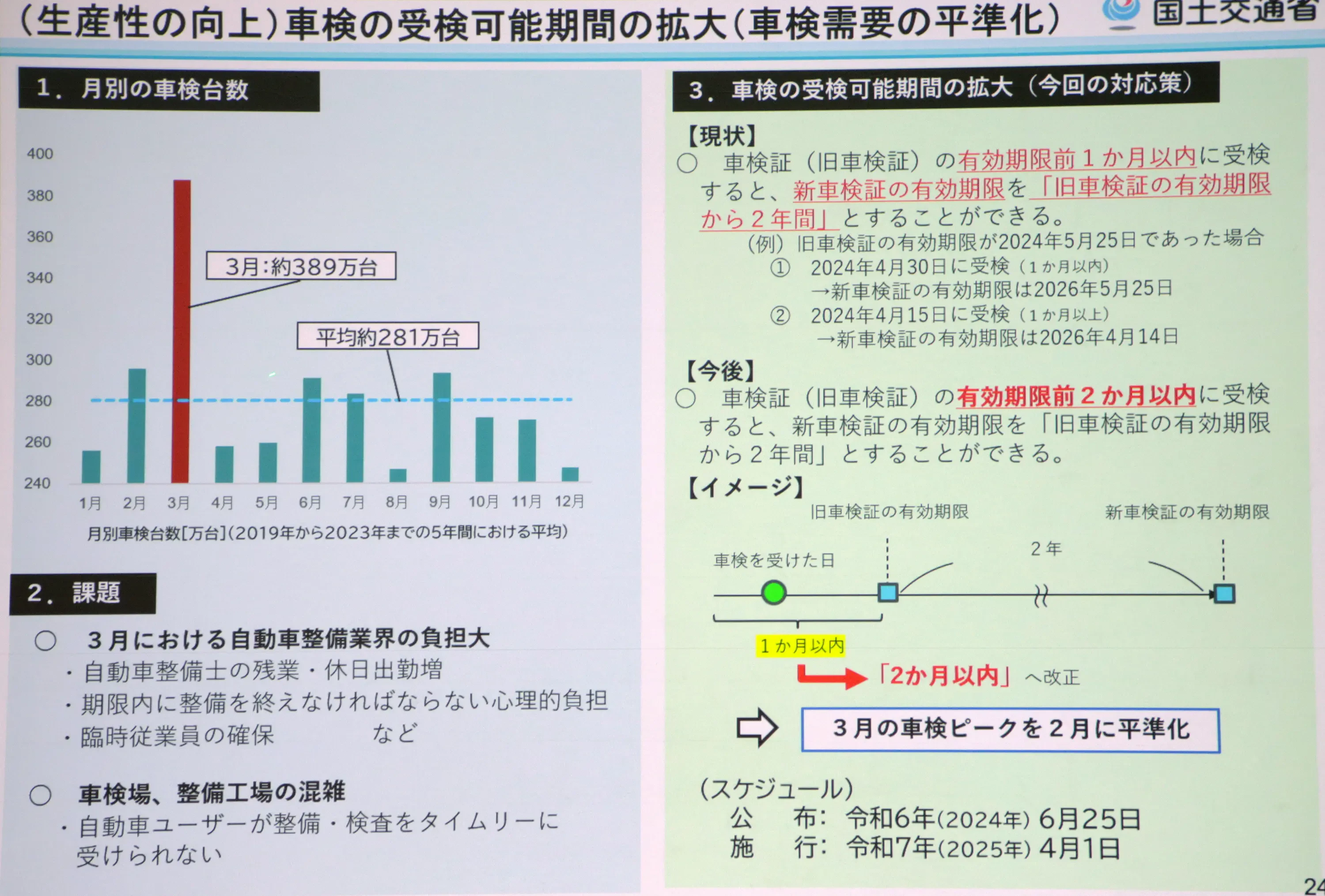

専業整備工場を中心とした生産性向上に向けた取り組みとしては、前述の点検項目見直し、スキャンツール導入補助金のほか、車検証電子化(2023年1月より)や、車検証受検可能期間の拡大(1ヵ月以内→2ヵ月以内。2025年4月より)も推進。そのほか、事業再構築補助金や中小企業経営強化税制など、各種補助金や優遇税制も紹介し、活用を呼びかけた。

車検受検可能期間拡大の概要

あなたにおすすめの記事

-

パイオニア ドライブレコーダー向けmicroSDカード「CD-MSD128G2」「CD-MSD64G2」「CD-MSD32G2」

2026/02/28

-

ホンダテクニカルカレッジ関西、「春の体験授業2026」を3月26・27日に開催

2026/02/27

-

オートバックス、キッザニア東京「カーライフサポートセンター」をリニューアル

2026/02/27

-

SKY GROUP、神奈川エリア初の「ランボルギーニ横浜サービスセンター」をオープン

2026/02/26

-

エムケー精工 間口2600mmのドライブスルー門型洗車機「リヴェールEX」

2026/02/26

-

【速報】公取委、日自販連に異例の要請 相次ぐ下請法違反受け

2026/02/25