JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

車屋の開業で使える補助金とは?申請の流れや注意点を分かりやすく解説します!

車屋の開業を検討中ですか?この記事では、開業時に活用できる補助金や助成金の種類、申請条件、具体的な流れを詳しく解説します。資金調達の不安を解消し、スムーズな開業準備を進めるためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

2025/10/20

「自分の腕で一国一城の主になりたい」「もっとお客様に寄り添ったサービスを提供したい」そんな想いから、車屋の開業を志す方は少なくありません。しかし、その際に大きなハードルとなるのが開業資金です。店舗の準備や設備の導入、車両の仕入れなど、多額の資金が必要になります。

自己資金だけでは不安という方も多いのではないでしょうか。そのような時に心強い味方となるのが、国や自治体が提供する「補助金」や「助成金」です。これらは原則として返済不要のお金であり、うまく活用することで開業時の資金負担を大幅に軽減できます。

この記事では、車屋の開業で活用できる補助金・助成金の種類から、申請の具体的な流れ、採択されるためのポイント、そして注意点までを分かりやすく解説します。

【関連記事】車屋の独立は儲かる?平均年収から成功の秘訣まで徹底解説! | BSRweb | 株式会社プロトリオス - PROTO-RIOS INC.

車屋の開業で補助金は本当に使えるのか?

車屋の開業において、補助金は非常に有効な資金調達手段です。自動車整備工場や中古車販売店は、日本の産業を支える重要な「中小企業」や「小規模事業者」に該当するため、多くの支援制度の対象となります。新しい設備の導入や販路開拓、ITシステムの導入など、事業の成長に繋がる様々な取り組みに対して、国や自治体から資金的な支援を受けることが可能です。

ただし、補助金を活用する上で、事前に知っておくべき重要な点が2つあります。それは「補助金と助成金の違い」そして「補助金は後払いである」という点です。

【関連記事】[連載]事例と解説ー整備業のための補助金活用講座 | BSRweb | 株式会社プロトリオス - PROTO-RIOS INC.

まずは理解したい補助金と助成金の違い

補助金と助成金は、どちらも国や自治体から支給される返済不要のお金という点では共通していますが、その性質には違いがあります。

助成金は、主に厚生労働省が管轄しており、雇用促進や労働環境の改善などを目的としています。定められた要件を満たして申請すれば、原則として受給できる可能性が高いのが特徴です。

一方、補助金は、主に経済産業省や中小企業庁、地方自治体が管轄し、国の政策目標(新規事業の促進、生産性向上など)に合致した事業者を支援するものです。公募期間内に申請し、審査を経て採択される必要があります。予算や採択件数に上限があるため、申請しても必ずしも受けられるとは限らない点が助成金との大きな違いです。この記事では、主にこちらの補助金について解説を進めます。

種類 | 主な管轄 | 目的 | 受給の難易度 |

補助金 | 経済産業省、中小企業庁など | 政策目標に沿った事業の支援 | 予算・件数に限りがあり、審査で採択される必要がある |

助成金 | 厚生労働省など | 雇用の安定、労働環境の改善など | 要件を満たせば受給できる可能性が高い |

補助金は後払いのため運転資金の確保が重要

補助金に関して最も注意すべき点は、原則として「後払い」であるということです。つまり、補助金が採択されたからといって、すぐに資金が振り込まれるわけではありません。

まず事業者が自己資金や融資などで設備投資などを全額立て替え払いし、事業が完了した後に報告書を提出します。その後、事務局の検査を経て、ようやく補助金が支払われるという流れになります。申請から入金までには1年近くかかるケースも珍しくありません。

そのため、補助金をあてにして資金計画を立ててしまうと、設備代金の支払いができなくなるなど、資金繰りが悪化するリスクがあります。補助金の活用を考える場合でも、まずは事業に必要な資金を自己資金や融資で確保しておくことが絶対条件となります。

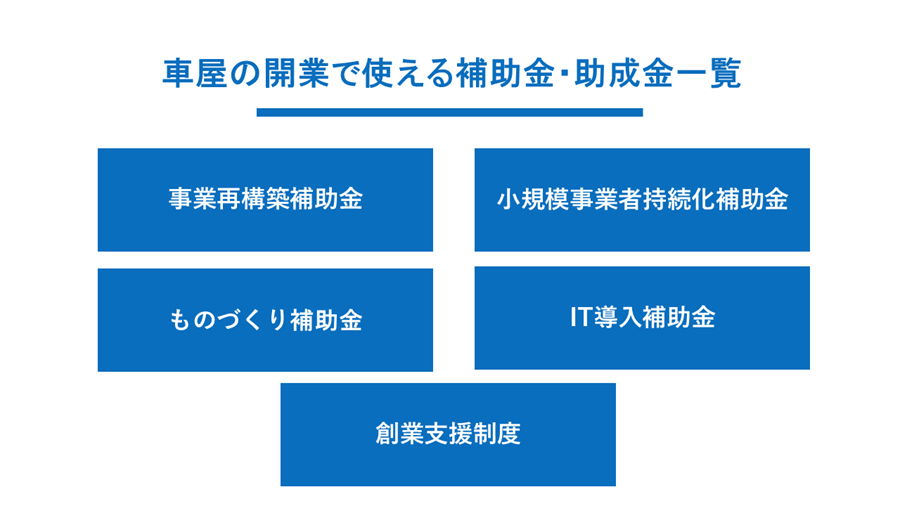

【2025年版】車屋の開業で使える補助金・助成金一覧

車屋の開業やその後の事業運営で活用できる可能性のある、代表的な補助金を紹介します。それぞれ目的や対象となる経費が異なるため、ご自身の事業計画に合ったものを見つけることが重要です。公募の時期や内容は変更される可能性があるため、必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

補助金名 | 目的 | 対象経費の例 |

事業再構築補助金 | 新分野展開、事業転換 | 建物改修費、大規模な設備投資費用 |

小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓、業務効率化 | 広告宣伝費、Webサイト制作費 |

ものづくり補助金 | 生産性向上、革新的なサービス開発 | 最新の整備機器、ITシステム導入費 |

IT導入補助金 | 業務効率化、売上アップ | 顧客管理ソフト、会計ソフトなどのITツール |

自治体の創業支援制度 | 地域経済の活性化、創業者支援 | 家賃、内外装工事費、設備費など |

新分野への挑戦を支援する「事業再構築補助金」

事業再構築補助金は、コロナ禍以降の経済社会の変化に対応するため、中小企業の新市場進出や事業・業種転換といった思い切った事業再構築を支援する制度です。 例えば、ガソリン車専門の整備工場が、新たに電気自動車(EV)の整備・修理事業を始めるといったケースで活用が考えられます。工場の改修費や専用の診断・整備機器の導入費用など、大規模な投資が補助対象となります。ただし、第13回公募(2025年3月26日締切)が最終回となり、新規応募受付は終了予定です。

販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を作成し、それに基づいて行う販路開拓の取り組みを支援する制度です。 常時使用する従業員数が少ない事業者が対象で、多くの個人経営の車屋も該当します。具体的には、集客のためのチラシ作成やWebサイトの制作、新たな顧客層にアプローチするための広告出稿費用などが対象となります。

生産性向上を支援する「ものづくり補助金」

「ものづくり」という名称ですが、商業やサービス業の生産性向上にも活用できる補助金です。 正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といい、革新的なサービス開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資などを支援します。車屋の場合、最新の塗装ブースや故障診断機、顧客管理システムなどを導入し、作業効率やサービス品質を向上させる取り組みに活用できます。

ITツール導入を支援する「IT導入補助金」

IT導入補助金は、中小企業が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する際の経費の一部を補助する制度です。 顧客管理システムや予約システム、会計ソフトなどを導入することで、業務効率化や売上アップを目指す場合に活用できます。どのITツールが対象になるかは事務局に登録されているものに限られるため、事前の確認が必要です。

自治体が独自に実施する創業支援制度

国が主体となる補助金のほかに、各都道府県や市区町村が独自に創業者を支援するための補助金・助成金制度を設けている場合があります。例えば、東京都の「創業助成事業」や、各自治体が実施する「創業支援補助金」などです。これらの制度は、地域経済の活性化を目的としており、店舗の家賃や設備投資など、幅広い経費が対象となることが多いです。開業を予定している地域の自治体のホームページなどで、どのような制度があるか一度調べてみることをお勧めします。

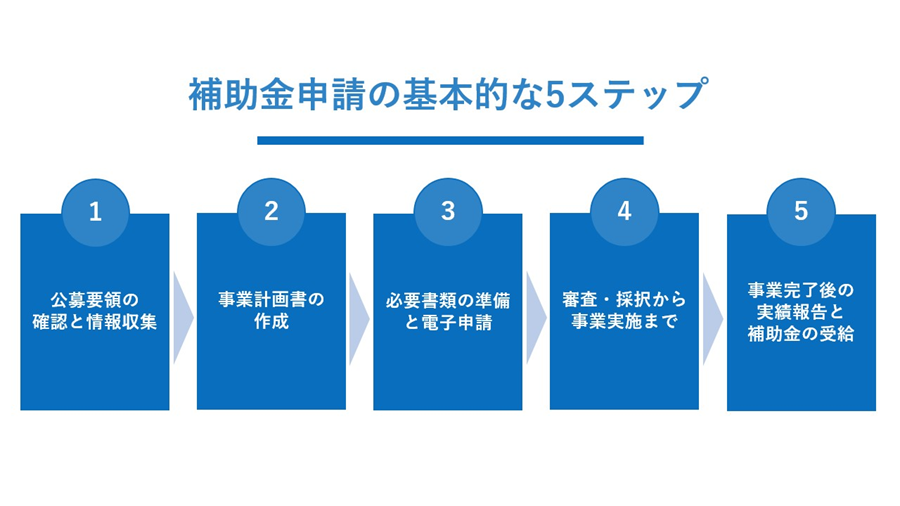

補助金申請の基本的な5ステップ

補助金の申請は、多くの場合、複雑な手続きと周到な準備が必要です。ここでは、一般的な補助金申請から受給までの流れを5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:公募要領の確認と情報収集

まず、利用したい補助金の「公募要領」を公式サイトからダウンロードし、熟読します。公募要領には、補助金の目的、対象者、対象経費、補助率、申請スケジュール、審査基準など、申請に必要なすべての情報が記載されています。自分が補助金の対象となるか、計画している事業内容が補助金の目的に合致しているかを慎重に確認しましょう。

ステップ2:事業計画書の作成

補助金申請において最も重要となるのが「事業計画書」の作成です。事業計画書とは、これから行う事業の内容や、その事業がどのように社会や経済に貢献するのか、そして補助金をどのように活用して事業を成長させるのかを具体的に説明する書類です。審査員は、この事業計画書の内容をもとに採択・不採択を判断します。そのため、誰が読んでも理解できるよう、具体的かつ論理的に記述する必要があります。

ステップ3:必要書類の準備と電子申請

事業計画書が完成したら、その他に必要な書類を準備します。法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は開業届や確定申告書の写しなどが必要となるのが一般的です。

近年、補助金の申請は「GビズIDプライム」という電子申請システムを利用することが主流となっています。このIDは取得に数週間かかる場合があるため、申請を決めたらすぐに取得手続きを開始しましょう。すべての書類が揃ったら、公募期間内に電子申請システムを通じて提出します。

ステップ4:審査・採択から事業実施まで

申請期間が終了すると、専門家による審査が行われます。審査期間は補助金によって異なりますが、数ヶ月かかるのが一般的です。無事に審査を通過すると「採択通知」が届きます。

ただし、採択はあくまで「補助金を受け取る権利を得た」段階です。その後、「交付申請」という手続きを行い、事業内容や経費の内訳を事務局に承認されて初めて「交付決定」となります。この交付決定通知を受け取ってから、ようやく設備の購入やサービスの契約といった補助対象事業を開始できます。交付決定前に発注・購入したものは補助対象外となるため、注意が必要です。

ステップ5:事業完了後の実績報告と補助金の受給

計画した補助事業がすべて完了したら、定められた期間内に「実績報告書」を事務局に提出します。この報告書には、事業内容の報告に加え、発注書や契約書、請求書、支払い証明など、経費を使ったことを証明するすべての書類の添付が必要です。

事務局が実績報告書と証拠書類を検査し、内容に問題がなければ補助金の金額が確定します。その後、事業者からの請求に基づき、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。

補助金の審査で採択されるためのポイント

補助金は、申請すれば誰でも受けられるわけではなく、厳格な審査を通過する必要があります。ここでは、審査で採択される確率を高めるための3つの重要なポイントを解説します。

具体性と実現可能性のある事業計画を作成する

審査員は、提出された事業計画書を見て、「その事業は本当に実現できるのか」「市場のニーズはあるのか」「補助金を投じる価値があるのか」を判断します。そのため、計画は絵に描いた餅であってはなりません。

自社の強みや弱み、市場の動向や競合の状況を客観的に分析し、具体的な数値目標(売上高、顧客数など)を設定することが重要です。そして、その目標を達成するための具体的なアクションプランを、説得力をもって示す必要があります。

審査での加点項目を漏れなく押さえる

多くの補助金では、国の政策に沿った取り組みを行う事業者に対して、審査で有利になる「加点項目」が設けられています。例えば、従業員の賃金引き上げを計画している、地域経済への貢献度が高い、DX(デジタルトランスフォーメーション)に積極的に取り組んでいる、といった項目です。

公募要領には、どのような取り組みが加点対象になるかが明記されています。自社が該当する項目がないかを確認し、事業計画に盛り込むことで、採択の可能性を高めることができます。

必要であれば専門家のサポートを活用する

補助金の申請手続きは非常に複雑で、事業計画書の作成には専門的な知識が求められます。本業で忙しい中、経営者自身がすべてを行うのは大きな負担となります。

もし申請に不安を感じる場合は、中小企業診断士や行政書士、認定支援機関といった専門家のサポートを活用することも有効な選択肢です。彼らは補助金申請のプロフェッショナルであり、事業計画のブラッシュアップや申請書類の作成を支援してくれます。費用はかかりますが、採択される確率が上がることで、結果的に大きなメリットを得られる可能性があります。

補助金を申請する際の3つの注意点

補助金は開業時の大きな助けとなりますが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。これらを理解しておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性もあるため、事前にしっかりと把握しておきましょう。

公募期間は短いので早めの準備を心掛ける

補助金の公募期間は、開始から締め切りまで1ヶ月から2ヶ月程度と、非常に短いことがほとんどです。特に、質の高い事業計画書を作成するには相応の時間が必要です。また、申請に必要な「GビズIDプライム」の取得にも2~3週間かかる場合があります。

「公募が始まってから準備を始めよう」と考えていると、時間が足りなくなってしまう可能性が高いです。日頃からアンテナを張り、関心のある補助金の情報を集めておき、公募が開始されたらすぐに動き出せるように準備しておくことが重要です。

採択されても経費全額が対象ではない

補助金は、事業にかかる経費のすべてを賄ってくれるわけではありません。まず、補助対象となる経費は、公募要領で定められたもの(設備費、開発費、広告宣伝費など)に限られます。汎用性の高いパソコンや車両、土地の購入費などは対象外となることが一般的です。

また、「補助率」という上限も定められています。例えば、補助率が3分の2で、対象経費が300万円だった場合、補助される金額は最大で200万円となり、残りの100万円は自己負担となります。補助金を利用する場合でも、一定の自己資金が必要になることを理解しておく必要があります。

不正受給は厳しい罰則の対象になる

補助金は、国民の税金を財源としています。そのため、その使途は厳しく管理されており、不正受給に対しては非常に厳しい罰則が科せられます。

事実と異なる内容で申請する、補助金を目的外の用途に使う、経費を水増しして請求するといった行為は、すべて不正受給にあたります。これらが発覚した場合、補助金の返還はもちろん、加算金の支払いや、事業者名の公表、場合によっては刑事告発に至ることもあります。ルールを正しく理解し、誠実に手続きを行うことが絶対条件です。

補助金以外で開業資金を調達する方法

補助金は後払いであるため、開業時に必要な資金は別の方法で確保する必要があります。ここでは、創業者にとって利用しやすい代表的な融資制度を2つ紹介します。

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金

日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関であり、民間金融機関では融資が難しい創業者や中小企業への支援を積極的に行っています。

創業者向けの制度としては「新規開業・スタートアップ支援資金」があり、これから事業を始める方や事業開始後間もない方を対象とした制度で、無担保・無保証人で融資を受けられるのが大きな特徴です。

※なお、「新創業融資制度」は2024年3月末をもって廃止され、現在は新規開業資金に統合されています。金利も比較的低く設定されており、多くの創業者にとって第一の選択肢となる資金調達方法です。融資を受けるためには、補助金と同様に、しっかりとした事業計画書の提出と面談が必要になります。

地方自治体や信用保証協会による制度融資

制度融資とは、地方自治体、金融機関、信用保証協会の3者が連携して行う融資制度です。事業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が公的な保証人となることで、融資を受けやすくする仕組みです。

さらに、地方自治体が利子の一部を負担(利子補給)してくれる場合もあり、事業者にとっては非常に低い金利で資金を調達できるメリットがあります。手続きの窓口は、各自治体の商工担当課や金融機関となりますので、開業予定の地域でどのような制度があるか確認してみましょう。

まとめ

車屋の開業には多額の資金が必要となりますが、「事業再構築補助金」や「小規模事業者持続化補助金」といった補助金を活用することで、その負担を大きく軽減することが可能です。補助金は原則返済不要であり、開業時の大きな支えとなります。

ただし、補助金は後払いであり、申請には質の高い事業計画書が不可欠であること、そして公募期間が短いことなど、注意すべき点も多くあります。まずは日本政策金融公庫の融資などで運転資金を確保した上で、事業計画に合った補助金を選び、周到な準備をもって申請に臨むことが成功への鍵となります。

この記事で紹介した情報を参考に、資金調達の選択肢を広げ、夢であるご自身の車屋の開業を実現させてください。