JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

自動車整備士の資格取得ガイド!種類や難易度、合格への近道を解説

自動車整備士に必要な資格について知りたいですか?この記事では、一級、二級、三級などの資格の種類ごとの違いや難易度、受験資格、そして取得までの具体的な方法を詳しく解説します。あなたに合った資格を見つけ、キャリアプランを立てるための参考にしてください。

2025/09/29

自動車整備士は、私たちの安全なカーライフを支える重要な専門職です。自動車が好きで、それを仕事にしたいと考えている方にとって、魅力的な職業の一つでしょう。しかし、プロの自動車整備士として働くためには、専門的な知識と技術を証明する国家資格が不可欠です。本記事では、自動車整備士の資格の種類から、それぞれの違い、取得するための具体的な道のり、そして資格取得後のキャリアについて、分かりやすく解説していきます。

自動車整備士の資格とは?仕事の基本を解説

自動車整備士の資格は、自動車の安全性を確保するための専門知識と技能を国が証明するものです。まずは、その仕事内容や資格の重要性について見ていきましょう。

自動車整備士の具体的な仕事内容

自動車整備士の仕事は、自動車が安全かつ快適に走行できるよう、点検、整備、修理を行うことです。具体的には、法令で定められた定期点検(車検)や、エンジンオイル交換などの日常的なメンテナンス、故障した際の分解・修理、部品交換など、業務は多岐にわたります。お客様から車の状態をヒアリングし、不具合の原因を特定する診断能力も求められる、まさに自動車のドクターです。

資格がなければできない独占業務

自動車の整備には、誰でも行える「日常点検整備」と、資格がなければ行えない「分解整備」があります。分解整備とは、エンジンやブレーキ、トランスミッションといった自動車の安全に直結する重要な装置を取り外して行う整備作業のことです。この分解整備は、地方運輸局長の認証を受けた工場で、自動車整備士の資格を持つ人でなければ行うことができません。つまり、プロとして働くためには資格が必須となります。

【関連記事】【IAAE2025:国土交通省】自動車整備業界の現状は? 人材確保はどうする? | BSRweb | 株式会社プロトリオス - PROTO-RIOS INC.

資格を取得する3つのメリット

自動車整備士の資格を取得することには、大きく3つのメリットがあります。第一に、専門職として社会的な信頼を得られることです。国家資格は、あなたの技術と知識を客観的に証明するものであり、お客様からの信頼に繋がります。第二に、就職や転職で非常に有利になる点です。多くの整備工場やディーラーでは、有資格者であることが採用の前提条件となっています。第三に、キャリアアップと収入向上に直結することです。上位の資格を取得することで、より高度な業務を任されたり、役職手当がついたりする可能性が高まります。

自動車整備士の国家資格を種類別に徹底解説

自動車整備士の国家資格は、レベルに応じて「一級」「二級」「三級」に分かれており、さらに専門分野に特化した「特殊整備士」が存在します。ここではそれぞれの資格について詳しく解説します。

一級自動車整備士(指導者レベル)

一級自動車整備士は、自動車整備士資格の中で最も難易度が高い最上位の資格です。二級整備士の業務範囲に加えて、他の整備士への指導や、ハイブリッド車・電気自動車などの最新技術に対応する高度な知識と技術が求められます。整備工場のリーダーや、後進の育成を担う指導者として活躍することが期待されます。一級はさらに「一級大型」「一級小型」「一級二輪」に分かれています。

二級自動車整備士(整備のプロ)

二級自動車整備士は、自動車整備士の資格の中で最も一般的で、現場の中核を担う存在です。自動車の分解整備を含めた、ほとんどの整備作業を一人で行うことができます。多くの整備工場で求められるのがこの二級資格です。対象とする車種によって「二級ガソリン」「二級ジーゼル」「二級二輪」「二級シャシ」の4種類に分かれており、複数の資格を取得することも可能です。

三級自動車整備士(基本的な整備)

三級自動車整備士は、自動車整備の基本的な知識と技術を持つことを証明する入門的な資格です。三級資格では分解整備を行うことはできず、二級以上の整備士の監督下で作業を行う必要があります。まずは三級を取得し、実務経験を積みながら二級を目指すのが一般的なステップです。こちらも「三級自動車ガソリン・エンジン整備士」「三級自動車ジーゼル・エンジン整備士」「三級二輪自動車整備士」「三級自動車シャシ整備士」の4種類があります。

特殊整備士(特定分野の専門家)

特殊整備士は、特定の装置や分野に特化した専門的な資格です。具体的には、「自動車タイヤ」「自動車電気装置」「自動車車体」の3種類があります。板金塗装や電装系の修理など、より専門性の高い業務を行う際に役立つ資格であり、二級や三級の資格と合わせて取得することで、自身の専門性を高めることができます。

各資格でできる業務内容の比較

資格の種類によって、担当できる業務範囲が異なります。以下に簡単な比較表をまとめました。

資格の種類 | 主な業務内容 |

一級自動車整備士 | すべての整備業務、他の整備士への指導、最新技術への対応 |

二級自動車整備士 | 分解整備を含む、一般的なすべての整備業務 |

三級自動車整備士 | タイヤ交換やオイル交換などの基本的な整備(分解整備は不可) |

特殊整備士 | タイヤ、電気装置、車体など、特定の分野に関する専門的な整備 |

自動車整備士資格の取得方法とルート

自動車整備士の資格を取得するための道のりは、大きく分けて2つあります。自分の状況や目標に合わせて最適なルートを選びましょう。

養成施設(専門学校など)を卒業するルート

最も一般的で、最短ルートと言えるのが、国土交通大臣が指定する専門学校や大学、職業技術専門校などの養成施設に通う方法です。これらの学校では、カリキュラムに沿って体系的に知識と技術を学ぶことができます。所定の課程を修了すると、卒業時に実技試験が免除され、学科試験に合格すれば資格を取得できます。例えば、2年制の二級整備士養成課程を卒業すれば、二級自動車整備士の受験資格が得られます。

実務経験を積んで受験資格を得るルート

もう一つの方法は、まず認証工場や指定工場などの整備工場に就職し、実務経験を積んでから受験資格を得るルートです。働きながら資格取得を目指せるメリットがありますが、受験資格を得るまでに必要な実務経験年数が定められています。例えば、高校の機械科などを卒業していない場合、三級の受験には1年以上の実務経験、二級の受験には三級合格後に3年以上の実務経験が必要です。

どちらのルートを選ぶべきか

どちらのルートが良いかは、個人の状況によって異なります。以下の表を参考に、自分に合った方法を検討してみてください。

比較項目 | 養成施設ルート | 実務経験ルート |

メリット | 短期間で資格取得を目指せる、実技試験が免除される、就職サポートが手厚い | 働きながら学べる、学費の負担が少ない |

デメリット | 学費がかかる、日中に通学する必要がある | 資格取得までに時間がかかる、独学での勉強が必要になる |

おすすめの人 | 未経験から最短でプロを目指したい高校生や転職希望者 | 経済的な負担を抑えたい人、すぐに現場で働きたい人 |

自動車整備士資格の試験内容と難易度

資格を取得するためには、国家試験に合格する必要があります。ここでは、試験の内容や合格率について解説します。

学科試験と実技試験について

自動車整備士の試験は、学科試験(筆記)と実技試験で構成されています。学科試験では、自動車の構造や機能、点検・整備の方法、関連する法規など、幅広い知識が問われます。一方、実技試験では、実際に工具を使って点検、分解、組立、調整などを行う技能が試されます。前述の通り、指定された養成施設を卒業すると、この実技試験が免除されます。

資格ごとの合格率と難易度

資格ごとの合格率は、年度によって多少の変動はありますが、おおよその傾向はあります。一般的に、三級自動車整備士の学科試験の合格率は比較的高く、しっかりと勉強すれば合格しやすいレベルです。二級になると専門性が増し、合格率は少し下がります。最も難易度が高い一級は、合格率が低く、十分な準備が必要です。

資格の種類 | 学科試験の平均的な合格率(目安) |

一級小型自動車整備士 | 約25~45% |

二級ガソリン自動車整備士 | 約60% |

三級自動車整備士各種 | 約60~75% |

※合格率は年度や試験の種類により変動します。

資格取得後のキャリアパスと就職先

自動車整備士の資格を取得した後は、様々な場所でその専門性を活かすことができます。代表的なキャリアパスをご紹介します。

自動車ディーラーでの勤務

自動車メーカーの正規販売店であるディーラーは、自動車整備士の代表的な就職先の一つです。特定のメーカーの車種を専門的に扱うため、最新の技術や車種に関する深い知識を身につけることができます。また、研修制度が充実していることが多く、安定した環境でスキルアップを目指せるのが魅力です。

民間の自動車整備工場で働く

民間の自動車整備工場も、多くの整備士が活躍する場です。ディーラーとは異なり、国内外の様々なメーカーの車種を扱うため、幅広い知識と対応力が身につきます。地域に密着したサービスを提供している工場が多く、お客様との距離が近いことも特徴です。規模や得意分野は工場によって様々なので、自分の興味に合った職場を見つけることができます。

将来的な独立開業という選択肢

実務経験と実績を積んだ後には、自分の整備工場を持つ「独立開業」という道もあります。経営者としての知識も必要となり、簡単な道のりではありませんが、自分の理想とするサービスを追求できる大きなやりがいがあります。二級以上の資格と一定の実務経験、そして工場の設備や人員に関する基準を満たせば、地方運輸局から認証工場の認可を受けることが可能です。

【関連記事】車屋の独立は儲かる?平均年収から成功の秘訣まで徹底解説! | BSRweb | 株式会社プロトリオス - PROTO-RIOS INC.

まとめ

自動車整備士の資格は、安全な車社会を支えるプロフェッショナルであることの証です。資格には一級、二級、三級といった種類があり、それぞれに役割と求められるスキルが異なります。自分自身の目標やキャリアプランを考え、最適な資格の取得を目指してください。

あなたにおすすめの記事

-

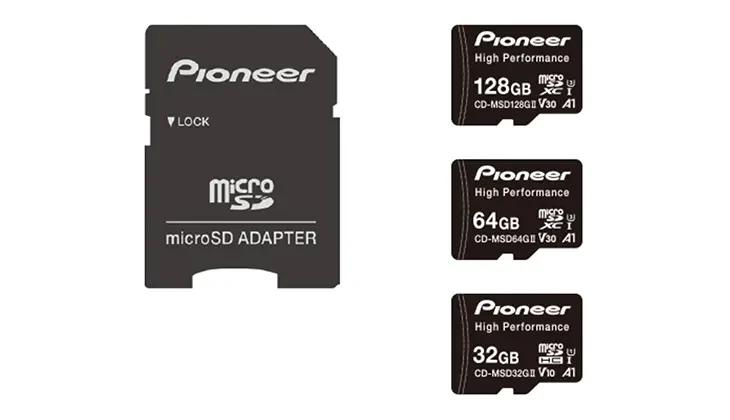

パイオニア ドライブレコーダー向けmicroSDカード「CD-MSD128G2」「CD-MSD64G2」「CD-MSD32G2」

2026/02/28

-

ホンダテクニカルカレッジ関西、「春の体験授業2026」を3月26・27日に開催

2026/02/27

-

オートバックス、キッザニア東京「カーライフサポートセンター」をリニューアル

2026/02/27

-

SKY GROUP、神奈川エリア初の「ランボルギーニ横浜サービスセンター」をオープン

2026/02/26

-

エムケー精工 間口2600mmのドライブスルー門型洗車機「リヴェールEX」

2026/02/26

-

【速報】公取委、日自販連に異例の要請 相次ぐ下請法違反受け

2026/02/25