JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

[連載]みんながわかる! OBD検査

第6回 OBD検査の対象装置は どのように見分けているの?

2025/09/10

■ OBD検査の対象装置とは?

OBD検査の対象装置については、公式の研修やテキストでもあまり詳しく解説されておらず、はっきりと認識できていない整備事業者の方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、法令に基づく対象装置の定義を整理するとともに、「特定DTC照会アプリ」がどのように対象装置を判別しているのか、その仕組みについても解説します。

国交省によれば、OBD検査の対象となるのは、すでに保安基準で技術要件が定められている装置で、具体的な装置は表1に示される通りです。まず排出ガス関連では従来からOBDⅡで対象とされている排ガス制御装置が該当します。さらに、安全装置として、アンチロックブレーキシステム(ABS)、横滑り防止装置(ESC)、ブレーキアシストシステム(BAS)、及びハイブリッド車や電気自動車に搭載される車両接近通報装置(AVAS)も対象となります。これに加えてADASのうち、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が含まれ、さらに「運行補助機能」に分類される、かじ取り装置の運行補助にかかわる部分も対象とされています。

表1 OBD検査対象装置

装置名 | OBD検査対象車 | OBD検査開始時期 |

|---|---|---|

排出ガス等発散防止装置 アンチロックブレーキシステム(ABS) 横滑り防止装置(ESC/EVSC) 衝突被害軽減ブレーキ(AEB/AEBS) ブレーキアシストシステム(BAS) 車両接近通報装置(AVAS) 運行補助機能(かじ取り装置の運行補助部分) 自動運行装置 |

|

|

車線逸脱警報装置(LDW) 側方衝突警報装置(BSM) | 2026年9月以降の新型車 | 2029年9月 |

ペダル踏み間違い時加速抑制装置(ACPE) | 2028年9月以降の新型車 | 2031年9月 |

■ 自動運行装置の具体的な対象システム名

「自動運行装置」に関しては、法令や通知の中で具体的なシステム名は明示されていませんが、対象となるのは、国連WP29において技術基準が策定され、日本の保安基準に組み込まれた機能です。対象範囲には、レベル3以上の自動運転機能だけでなく、高度なレベル2相当の運転支援機能も含まれます。

たとえば、当初から対象とされている機能には、ドライバーの手がステアリングに触れていることを前提とした車線維持支援機能(LKAS)、低速での自動駐車機能(AP)、ウィンカー操作に連動して自動で車線変更を行う機能(ALCS)、さらに緊急時に自動で回避操舵を行う緊急操舵支援機能(ESF)などが挙げられます。これらは、近年発売されている多くの新型車に搭載されている先進技術です。

また、近年になって新たに国際基準が成立し、日本の保安基準として告示された機能も、今後OBD検査の対象に加わる予定です。たとえば、車線逸脱警報装置(LDW)、側方衝突警報装置(BSM)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置(ACPE)などが該当します。

■ 特定DTC照会アプリの対象装置の識別方法

では、整備現場で活用される「特定DTC照会アプリ」は、どうやって検査対象装置を判断しているのでしょうか?

このアプリでは、車両のOBDから読み出されたDTCを、表2のようなフォーマットのメーカー提出の特定DTCリストが格納された機構のサーバーに照会し、それが検査対象となる「特定DTC」に該当するかどうかを判定・表示します。この照合には、車両の型式・類別区分番号、DTCだけでなく、そのDTCの読み出し先ECU記号もキー情報として用いられます。

中でも「ECU記号」は特に重要な情報です。同じDTCであっても、読み出し元のECUが異なれば検査対象とならない場合があり、これにより、対象ECUのみが特定DTCとして判定される仕組みになっています。

表2 特定DTCのメーカー提出フォーマット(除システム項目)

![[連載]みんながわかる! OBD検査~第6回](https://images.microcms-assets.io/assets/d2e4fe1647df4cbaa78dfa610b1ed1a4/be6a7b96dc474624a9596150e01005c5/obd_01.webp)

つまり、DTCはECU単位でしか指定できないため、たとえばADAS ECUのように複数の機能を含むECUでは、検査対象に新たな機能が追加されても、その機能に固有のDTCのみが新たに特定DTCとして追加されることになります。共通で使用される多くのDTCは、すでに設定済みのケースが多いというわけです。

なお、「ECU記号」はあまりなじみがないかもしれませんが、特定DTC照会アプリの「OBD検査結果詳細画面」にある「ECU名称等」欄に表示されます。一方で、ほとんどのスキャンツール上のDTCは「システム名」単位で表示されますが、実際はこの「システム名」がECU単位となっています。スキャンツールではECU記号が直接表示されないため、システム名との対応が分かりにくい場合があるので注意が必要です。

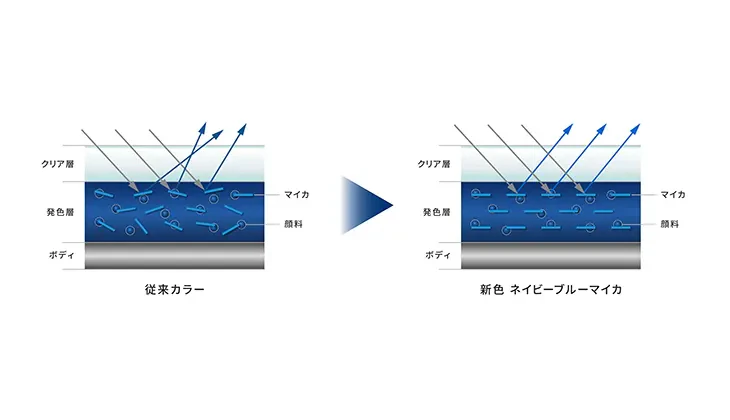

■センサー情報の共用とOBD検査の対象

車両に搭載されるセンサーの多くは、複数のシステムで共通して使用されています。たとえば「車速情報」は、AEBやABSといったOBD検査の対象装置だけでなく、対象外のE/G ECU(除く排ガス)、T/M ECU、メーター ECU、さらにはナビECUなどでも使用されています。

従来の車両では、車速センサー(VSS)の信号は主にE/GECUに入力され、そこから他のECUへCAN通信で共有されていました(図1)。この場合、たとえE/G ECUに「車速センサ断線」といったDTCが記録されたとしても、それが排ガス制御と無関係であれば、OBD検査における特定DTCとは判断されません。このため、特定DTC照会アプリ上では何が原因で”車速信号異常”なのか分かりませんが、スキャンツールを使えばE/GECUのDTCから車速センサー自身の不良なのか断線や接触不良が原因であるのかが分かります。

図1 車速情報の流れとOBD検査の対象ECU

![[連載]みんながわかる! OBD検査~第6回](https://images.microcms-assets.io/assets/d2e4fe1647df4cbaa78dfa610b1ed1a4/31a631102f7349a3a0e11066c815b39f/obd_02.webp)

一方、最近の車両では、ABS ECUが車輪速度センサー(WSS)から車速を算出し、その情報を他のECUへ送る構成が主流となっています。ABS ECUはOBD検査の対象であるため、「車輪速度センサー断線」などのDTCは特定DTCとして検出される対象となります。

ただし、どのECUの、どのDTCを特定DTCとして扱うかの判断は自動車メーカーごとに異なります。同様のシステムであっても、車種やメーカーによって検査対象となるかどうかが異なる可能性があるので注意が必要です。

■今回の疑問に対する回答

「特定DTC照会アプリは、DTCが発生したECUを指定して照合することにより、OBD検査の対象システムをECU単位で判断している」となります。OBD検査に対応するには、DTCの内容だけでなく、それがどのECUに記録されたものかを正しく理解することが重要です。

今回は対象システムについて、徹底的にこだわって調査してみました。今後、本誌と連動して企画中のOBD検査に関するオンラインセミナーでは、図を用いながらこの関係性をより分かりやすく解説する予定です。ぜひご期待ください。

(つづく)

筆者プロフィール

佐野和昭

東北大学 工学部卒業後、トヨタ自動車へ入社。アフターサービス部門に配属され、品質管理からサービス企画・改善、部品のマーケティングまで幅広い分野を担当。その後、自研センターの取締役に就任。新しいアルミ修理技法などの修理技術開発を担当し、機械・工具メーカーなどと意見を交わした。現在は、車体整備をはじめとした整備関連業界において複数社の顧問を務めると同時に、セミナー講師やコンサルタントとしても活躍中。