JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

BSR誌面連動企画『磨きの匠』 FILE#8 ゆたか磨材・竹内禎

磨きのベースとなる下地処理を徹底すれば 大きな作業効率化につながる

2025/10/15

PROFILE

竹内 禎(たけうち・ただし)

ゆたか磨材

経験年数 20年

主な経歴 鈑金塗装工場、塗料販売店などで経験を積み、2015年入社。現在特販部所属。磨き製品に関する企画開発のほか、カーディテーリング特化ブランド・マルワイケンマギケンの立ち上げも行う。趣味はボディビル。

座右の銘 つらい時ほどよく笑え

――磨き作業で意識すべきポイントや考え方について

磨きの基本である「ブツ取り」、「肌調整」を行うためには、どのような機材を使い、どの番手で処理をするかが重要となる。近年はコンパウンドやペーパー、バフ、ポリッシャーなど数多くの製品が各社から出ているが、性能を把握し正しい組み合わせを理解してていねいに作業すれば、高難度な磨き作業にも対応できる。

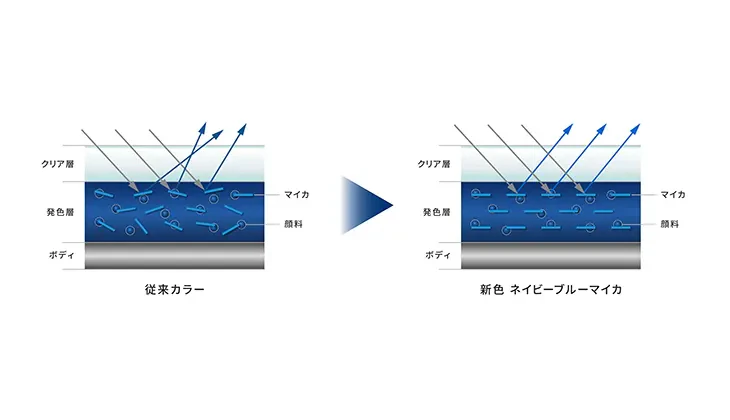

今回実演したセルフリストアリングコートはもともとスリップ性が高く傷が入りにくいため、ポリッシングだけで肌調整やブツ取りを行うのは難しい。しかし4000番台のペーパーが登場したことで、コンパウンドの性能を活かせるようになり、下地処理やブツ取りがしやすくなるなど、滑りやすい塗膜へのアプローチは変わってきている。

また、磨きを単なる一つの作業としてとらえるのではなく、傷の置き換えといった工程ごとに分けて考え、一つひとつが確実に完了しているか確認することが重要である。作業の意味を理解し正しい磨きができるようになると、必要・不必要な工程の判断もできるようになり、結果として作業時間の短縮にもつながる。

――次世代を担う若手技術者にメッセージを

学生に対する講習でも伝えているが、失敗を恐れずに数多くの磨きを経験してほしい。失敗から「自分の技術でどこまでできるか」、「何が足りないか」を知り、それを埋めていくことが重要である。工場側も失敗を許容できる環境を整える必要があるだろう。技術力とは、失敗の積み重ねによって知見が広がることで向上していくものだからだ。

現在はダブルアクションポリッシャーが主流になりつつあるが、それはクリヤー素材の進化が背景にある。環境が変わればシングルアクションの有用性が高まる局面が必ず出てくる。どのような状況にも対応できるよう、シングルアクションの技術も身に付けておくことが、最終的には磨き全体の知識と技術力の向上につながるだろう。

【作業実演】

トヨタセルフリストアリングコートの補修クリヤーの磨き

スリップ性が高く傷が入りにくいセルフリストアリングコートに対して下地処理後、EZコンパウンド極細目プラス、EZコンパウンド超微粒仕上げ用で目消しから仕上げまで2工程を行う。