JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

自動車整備技術の高度化検討会を実施、事業規制アップデートや人材確保対策など議論

2025/10/28

国土交通省は10月27日、第31回「自動車整備技術の高度化検討会」をAP新橋(東京都港区)で開催した。この検討会では、自動車整備業界における人材確保や技術進展への対応など、様々な課題についての議論が行われた。

■事業規制アップデートの報告

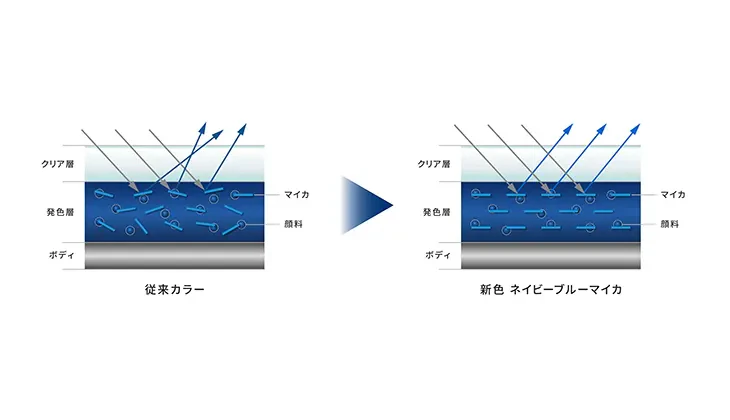

今年7月に施行された事業規制アップデートは、認証工場の機器要件の見直し、指定工場(大型)の最低工員数の緩和、自動運転車の検査員要件の強化、自動車整備士資格の実務経験年数の短縮など、7つの項目からなる。

整備用スキャンツールの普及を踏まえ、タコテスタやタイミング・ライトなど一部の機器要件が見直され、大型車に対応した指定工場の最低雇用数は5人から4人へと緩和された。自動運転車の検査については、電子制御に関する専門知識を要する一級自動車整備士による検査とし、施行に向け4年間の猶予期間を設けるとした。

また、2級整備士になるための経験年数が3年から2年に、3級整備士になるための経験年数が1年から半年に短縮され、若者が自動車整備士を目指しやすい環境が整備された。このほか、「電子」点検整備記録簿の解禁、オンライン研修・講習の解禁、スキャンツールによる点検可能範囲の拡大なども実施された。

■整備マニュアル等の入手に関するお困りごと調査

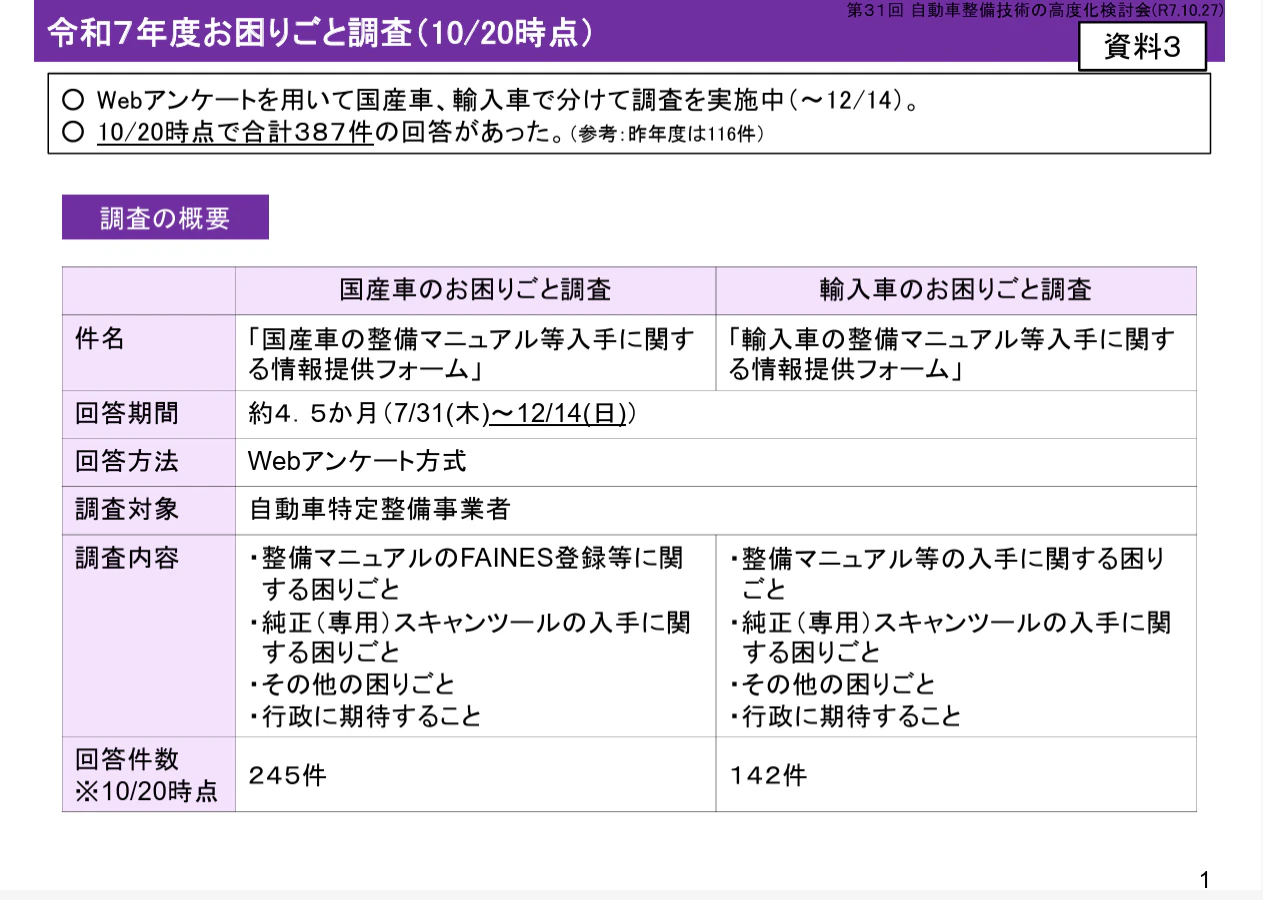

続いて、特定整備事業者に対する「お困りごと調査」の中間報告が行われた。現在までに387件の回答があり、国産車と輸入車それぞれについて、整備マニュアルや純正スキャンツールの入手に関する困難事例が報告された。

国産車については、回答の約半数が整備マニュアル関係であり、「FAINESに登録されていない車種がある」「必要とする情報が記載されていない」といった意見があった。輸入車では回答の約2/3が整備マニュアル関係で、「入手方法が分からない」「入手が難しい」といった問題点が多く挙げられた。調査は現在も継続中で、詳細分析の結果は次回の検討会で報告される予定である。

■スキャンツールの機能向上に向けた取り組み

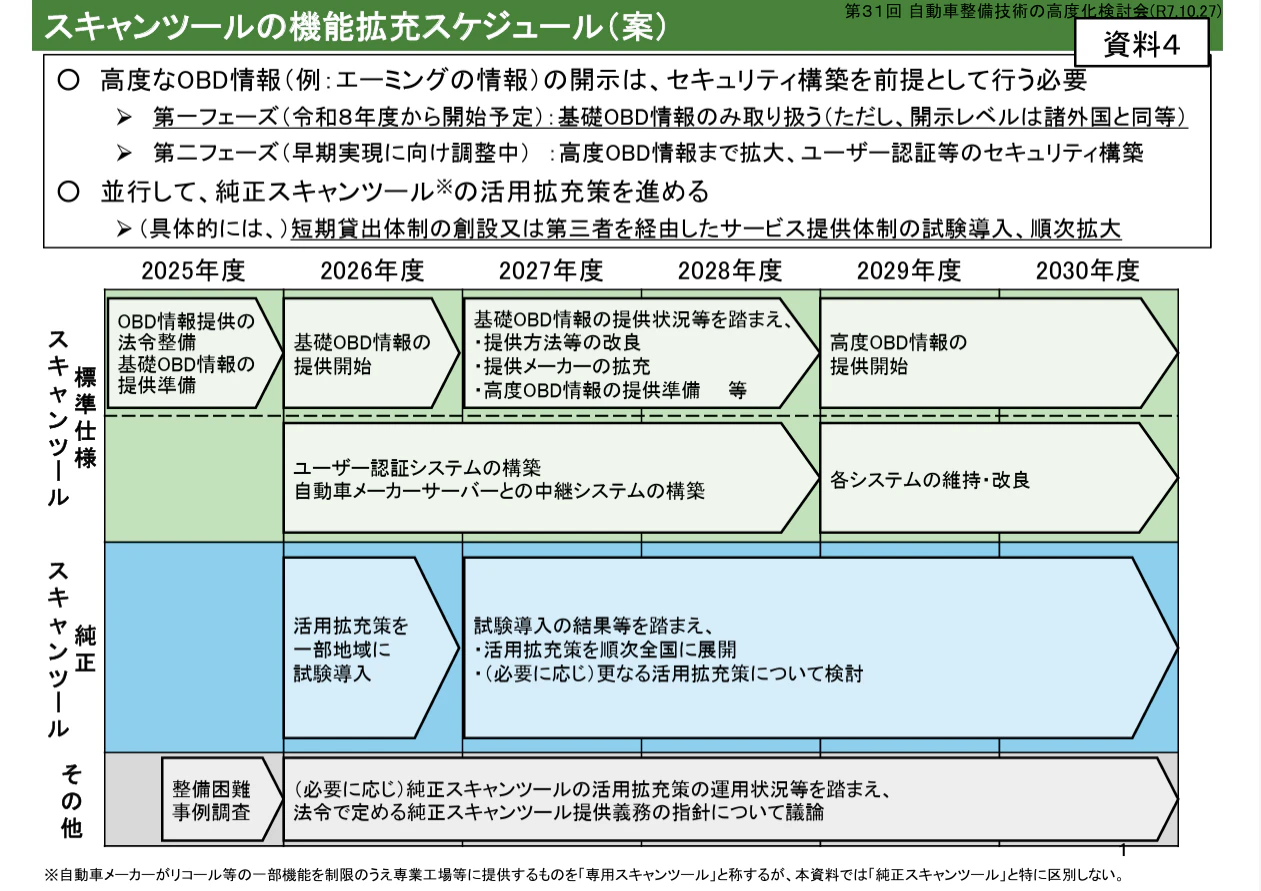

第3の議題では、スキャンツールの機能向上に関する計画が示された。自動車の電子制御化が進む中、整備現場でのスキャンツール活用が不可欠となっているが、セキュリティ対策との両立が課題となっている。

対応策として、まず第1フェーズでは「基礎OBD情報」(セキュリティに関係しない一般的なDTC情報など)の提供を2026年度から開始する。続く第2フェーズでは、ユーザー認証システムを構築した上で、エイミング等が可能な「高度OBD情報」の提供を2029年度から目指すとした。

また、純正スキャンツールの活用拡充策として、短期貸出体制の創出や第三者を経由したサービス提供などを検討し、年度内に整理した上で一部地域での試験導入を行う計画も示された。

併せて、整備困難事例調査や純正スキャンツール活用実績の把握を通じて、課題のボリューム感を把握していく方針も示された。

■人材確保対策に向けた取り組み

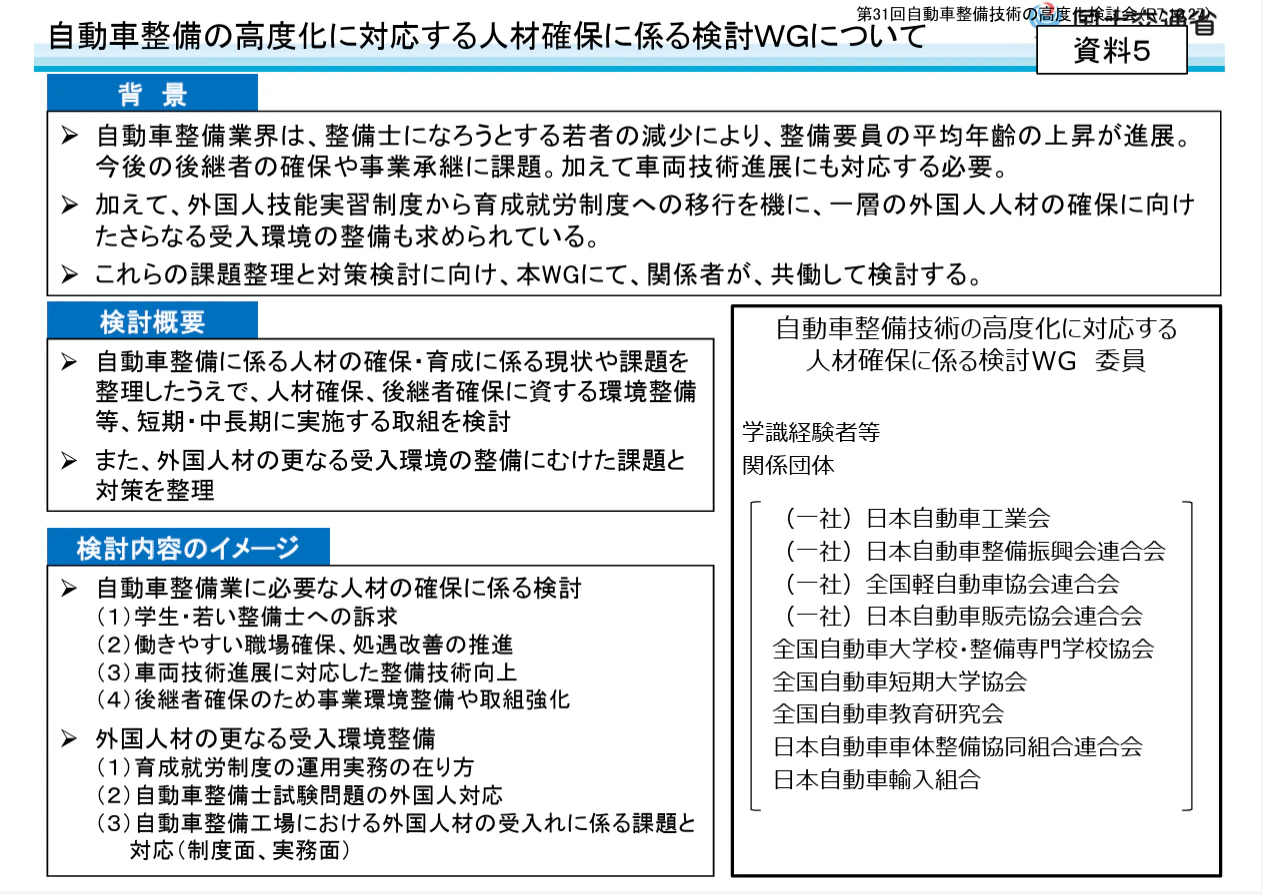

最後に、令和7年度の人材確保対策に向けた取り組みについて説明があった。検討の背景として、①整備要員の高齢化や後継者問題、②外国人材の受入環境整備の必要性が挙げられた。

人材確保対策として、①学生や若者への訴求による新たな雇用促進、②働きやすい職場確保・処遇改善、③車両技術の進展に対応した整備技術の向上、④後継者確保のための事業承継の取り組み強化などが検討される。

また、外国人材の活用に関しては、①令和9年から始まる育成就労制度への対応、②整備士試験における漢字へのルビ振りなど外国人対応の検討、③自動車整備工場での外国人受入れに関する課題の整理が予定されている。

これらの課題を議論するため、ワーキンググループを設置し、優先度を付けながら検討を進めていく方針が示された。議論の中では、留学生に対するサポートの充実や、小学生・中学生など若年層へのアプローチの重要性についても意見が交わされた。