JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

国交省、第30回「自動車整備技術の高度化検討会」を開催

整備マニュアルの提供に関する詳細の実態調査を国産車・輸入車とも実施

2025/07/16

国土交通省(国交省)は2025年6月19日、第30回「自動車整備技術の高度化検討会」をAP東京八重洲(東京都中央区)で開催した。

事務局は国交省物流・自動車局自動車整備課、座長は須田義大氏(東京工科大学 片柳研究所 未来モビリティ研究センター長)。委員として参加している団体は日本自動車工業会(自工会)、日本自動車輸入組合(JAIA)、日本自動車整備振興会連合会(日整連)、日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)、日本自動車機械器具工業会(自機工)、日本自動車機械工具協会(機工協)、全国自動車大学校・整備専門学校協会(JAMCA)、全国自動車短期大学協会(JAECA)、自動車技術総合機構(機構)、軽自動車検査協会(軽検協)。

国交省物流・自動車局自動車整備課の村井章展(むらいあきのぶ)整備事業指導官は冒頭の挨拶で、「自動車技術の進化は非常に早い。一方で日本全体の人口は減っていく。そういった中で、整備工場はしっかり整備マニュアルを入手できるのか、スキャンツールの機能が足りているのか、どうしたら向上させられるのか、そもそも人がどうしたら集まるのか。こういったことは、整備事業者個社だけの力で解決できる問題ではない。業界の垣根を越えて、行政も一緒になって、課題解決に取り組んでいきたい」と、今回の議題を説明した。

第30回「自動車整備技術の高度化検討会」の様子

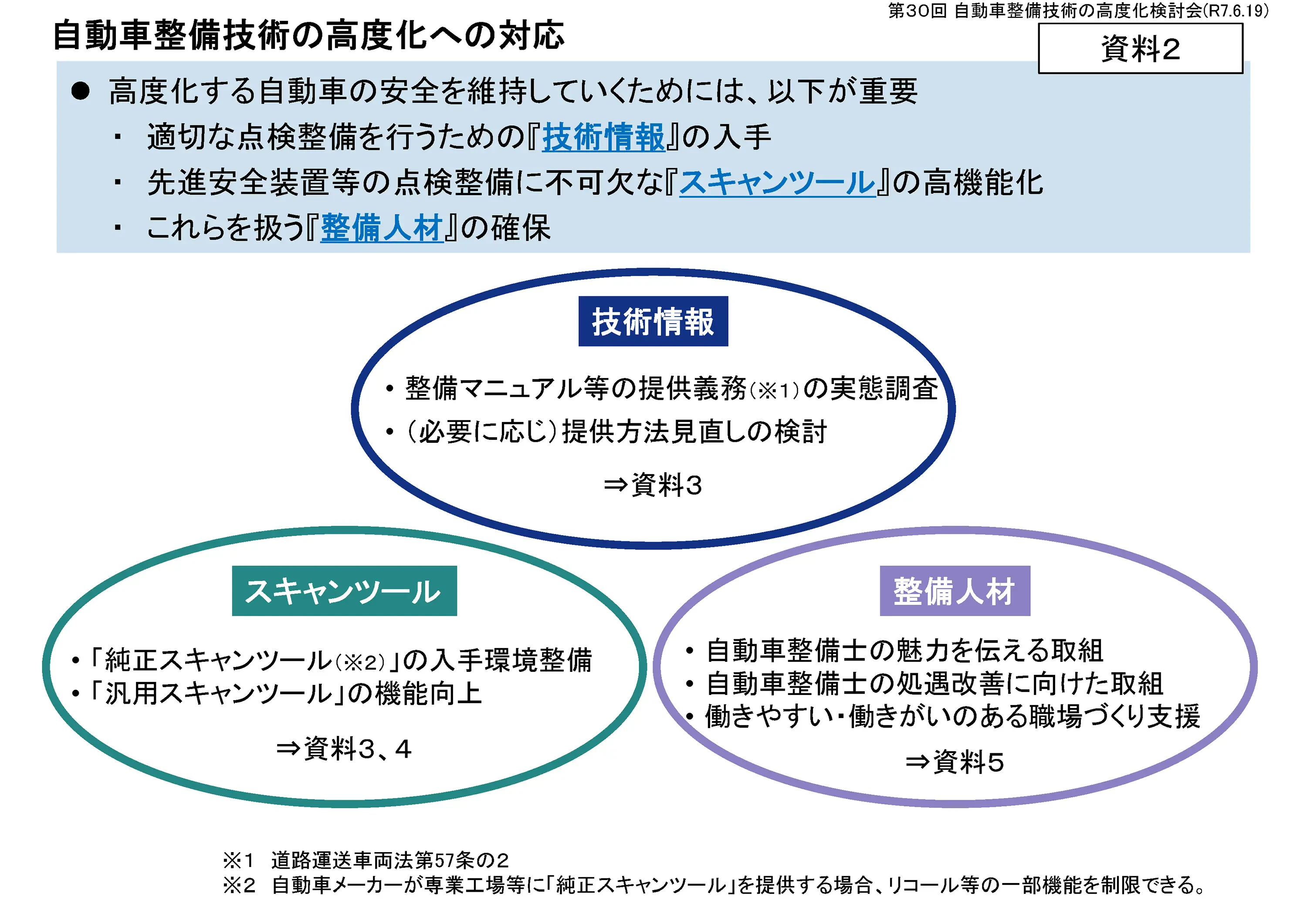

また、同検討会の表題となっている自動車整備技術の高度化について、「これが進んだことで、整備士の腕や勘では直せなくなっている。そうした車両を整備するには、自動車メーカーが作成する整備マニュアルがないと直し方も分からない。また直し方が分かっても、実行するうえではスキャンツールが不可欠となっている。そのため整備マニュアルの流通とスキャンツールの機能向上が課題となっている。またこうしたものをしっかり使える整備人材の数だけではなく質も含めて確保していく必要がある。この3つが揃わなければ新しい車両の整備ができない。この3つを日本全国で同じように環境整備していかなければ、そこに整備士がいても車両が直せず、整備ネットワークに穴が開く。それを心配しているので、制度面の構築も含めて議論したい」と、村井指導官は述べている。

自動車整備技術の高度化へ対応するうえで解決すべき課題

続いて、整備マニュアルと純正スキャンツールの提供義務について議論。2019年の道路運送車両法改正によって、自動車メーカー・インポーターに対し、認証向上への整備マニュアルおよび純正スキャンツールの提供を義務化。またこれらの提供について、「自動車特定整備事業者等が容易に入手できる方法により行うこと」「有償提供も可であるがその金額は合理的かつ妥当で不当に差別的でないこと」と、省令で規定されていることが説明された。

そのうえで、整備工場から寄せられた相談の例として、以下の事例を挙げている。

- 自動車メーカーは各地域の部品販売店を通じて純正スキャンツールを提供する体制を整えていたが、当該部品販売店が本制度を理解しておらず、認証工場からの提供依頼を断っていた。

- 自動車メーカーは、新型の純正スキャンツールへの切替を進めていたが、旧型スキャンツールでなければ整備できない車両が市場に多く残っていたため、旧型スキャンツールが不足し、専業工場が当該旧型スキャンツールを入手しづらい状況となった。

- 輸入車を取り扱う自動車整備工場(専業)が、輸入車ディーラーに整備マニュアルの提供を求めたところ、社内秘であるとして断られた。なお、道路運送車両法に基づく情報の提供義務の対象は正規輸入代理店であり、輸入車ディーラーではないため、当該ディーラーの対応は法律違反ではない。

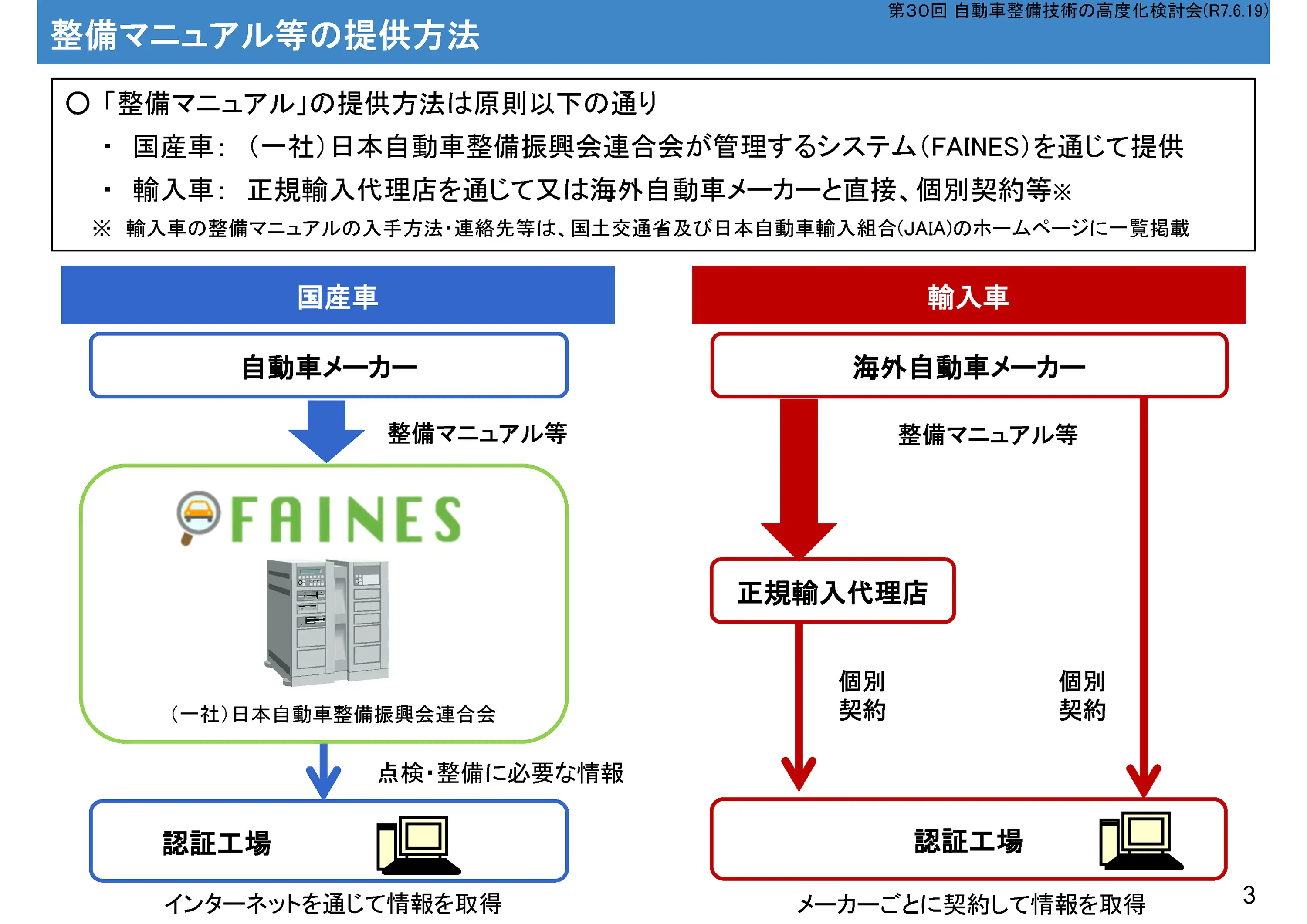

また、国産車の整備マニュアルは日整連が提供するFAINESを通じて提供されている一方、輸入車の整備マニュアルは正規輸入代理店を通じて、または海外自動車メーカーと直接、個別契約などによって入手するのが一般的になっている。なお、輸入車の整備マニュアルの入手方法・連絡先等は、国交省(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000008.html)およびJAIA(https://www.jaia-jp.org/ja/member/obd-list/)のwebサイトに一覧が掲載されている。

こうした実態を踏まえ、輸入車の整備マニュアルの提供について、詳細の実態調査を7月1日から11月30日までの5ヵ月間、全国の指定・認証整備工場を対象に、webアンケートを実施することを、事務局が提言。整備マニュアル等を入手できないor入手が困難なメーカー・モデル、入手が困難な理由、提供を断られた具体的な相手先、などといった詳細かつ具体的な内容を調査する方針が示された。

これを受けた議論の結果、整備マニュアルの提供に関する詳細の実態調査を、輸入車だけではなく国産車についても実施するよう、方針が変更されている。

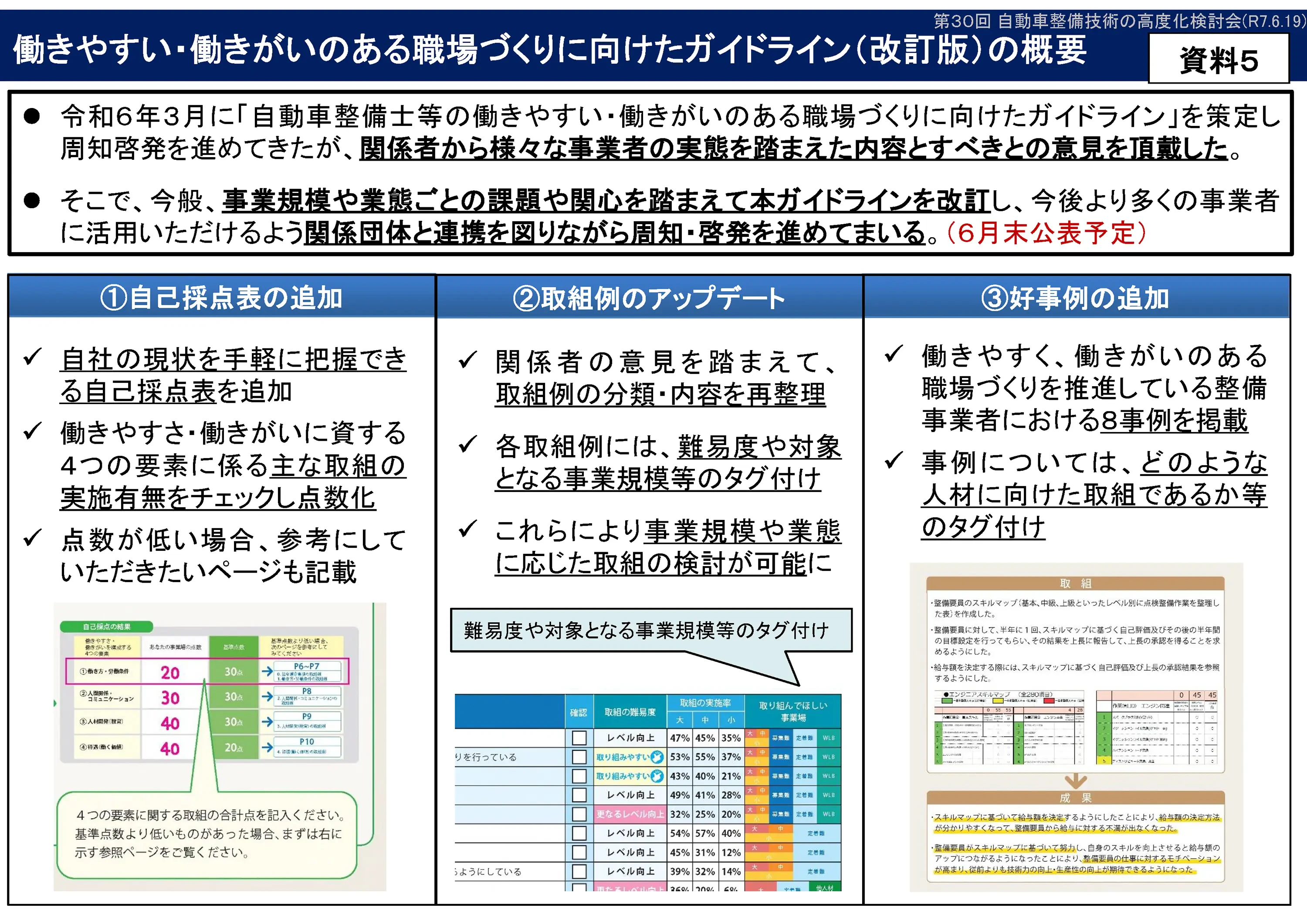

国産車と輸入車の整備マニュアル提供方法

その後、前回第29回同検討会でも議論された、OBD情報の取扱いに関する新ルールの規定案策定と、「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」改訂の進捗状況について報告。前者は2025年8月頃にパブリックコメントを実施し秋頃に告示・通達を交付、後者は同年6月末に公表するスケジュールが示された。

なお、「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」改訂版は、同月24日に公開されている(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000340.html)。

次回の同検討会は2025年10~12月頃、次々回は2026年1~3月頃に開催される見込み。

「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」改訂版の概要

(文=遠藤正賢 写真=本誌・樋口 図=国土交通省)