JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

国交省、第31回「自動車整備技術の高度化検討会」を開催

整備マニュアルと純正スキャンツールの入手に関する実態調査の経過を報告

2025/10/29

国土交通省(国交省)は2025年10月27日、第31回「自動車整備技術の高度化検討会」をAP新橋(東京都港区)で開催した。

事務局は国交省物流・自動車局自動車整備課(整備課)、座長は須田義大氏(東京工科大学 片柳研究所 未来モビリティ研究センター長)。委員として参加している団体は日本自動車工業会(自工会)、日本自動車輸入組合(JAIA)、日本自動車整備振興会連合会(日整連)、日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)、日本自動車機械器具工業会(自機工)、日本自動車機械工具協会(機工協)、全国自動車大学校・整備専門学校協会(JAMCA)、全国自動車短期大学協会(JAECA)、自動車技術総合機構(機構)、軽自動車検査協会(軽検協)。

第31回「自動車整備技術の高度化検討会」の様子

同年7月1日付の国交省人事異動により、整備課の整備事業指導官が交代。前任の村井章展(むらいあきのぶ)氏に代わり、林健一氏が整備事業指導官へ着任した。

林指導官は冒頭の挨拶で、「現在の自動車整備事業は、情報と人と技術、それぞれに課題がある。それらを底上げすることで、いかに人材を確保し、技術を身に付けていただき、さらに後継者確保につなげていただくか。またスキャンツールが必要不可欠なものになっているので、機能をいかに向上させていくか、しっかり議論していただきたい」と、今回の議題を説明している。

国交省の林健一整備事業指導官

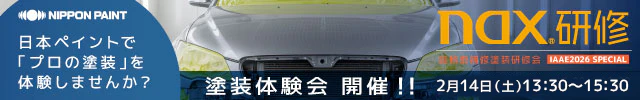

その後、2025年7月8日に公布され順次施行を予定している、下記7項目の整備事業規制アップデートについて報告した。

1.認証工場の機器要件の見直し

2.指定工場(大型)の最低工員数の緩和

3.自動運転車の検査員要件の強化

4.自動車整備士資格の実務経験年数の短縮

5.「電子」点検整備記録簿の解禁

6.オンライン研修・講習の解禁

7.スキャンツール等による点検可能範囲の拡大

整備事業規制アップデートの概要

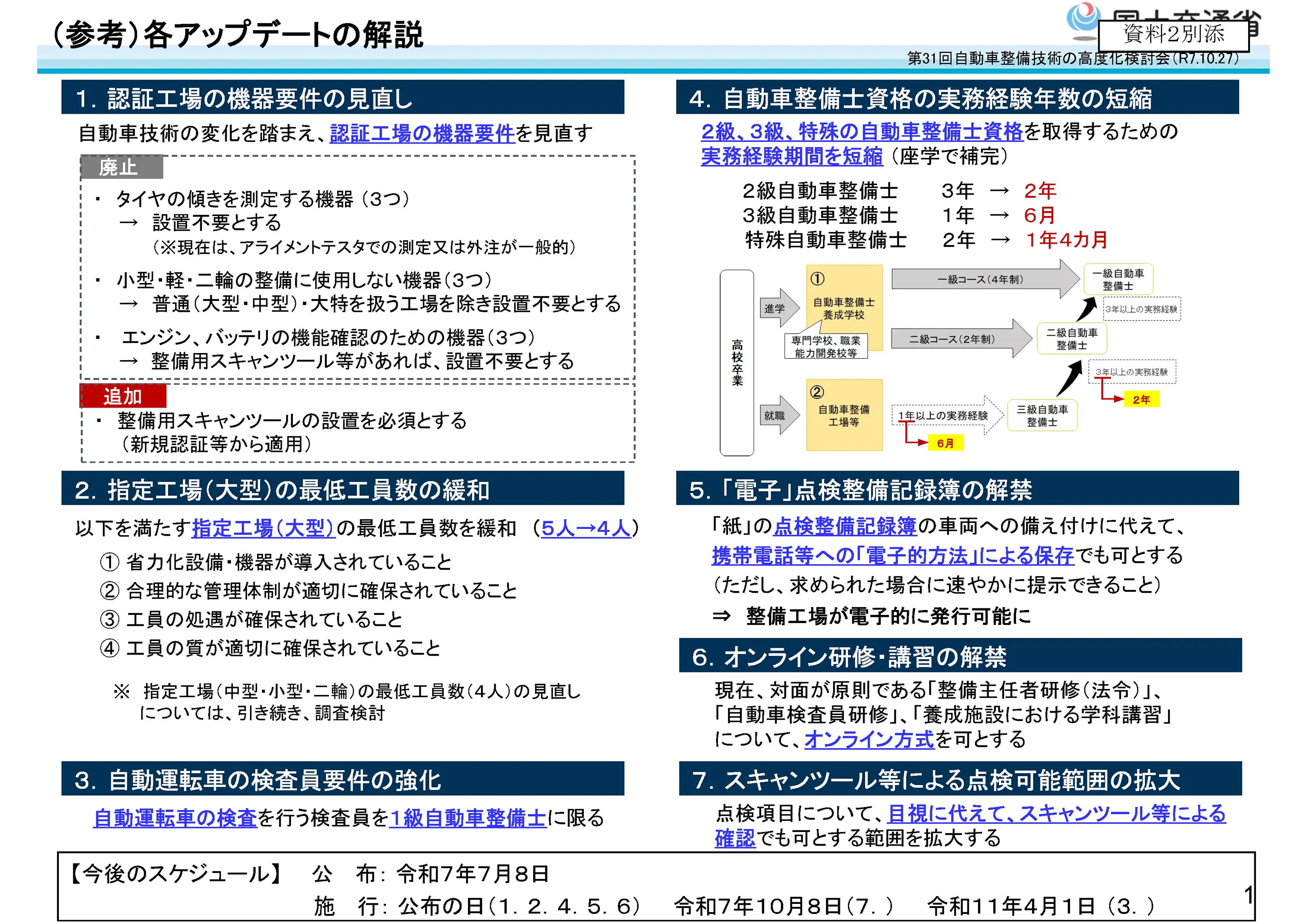

1.ではスキャンツールで対応可能なため現在は使われなくなっている9種類の認証機器(下図参照)を、条件に応じて設置不要とする一方、整備用スキャンツールを認証の新規取得時より設置義務化。

1.「認証工場の機器要件の見直し」詳細

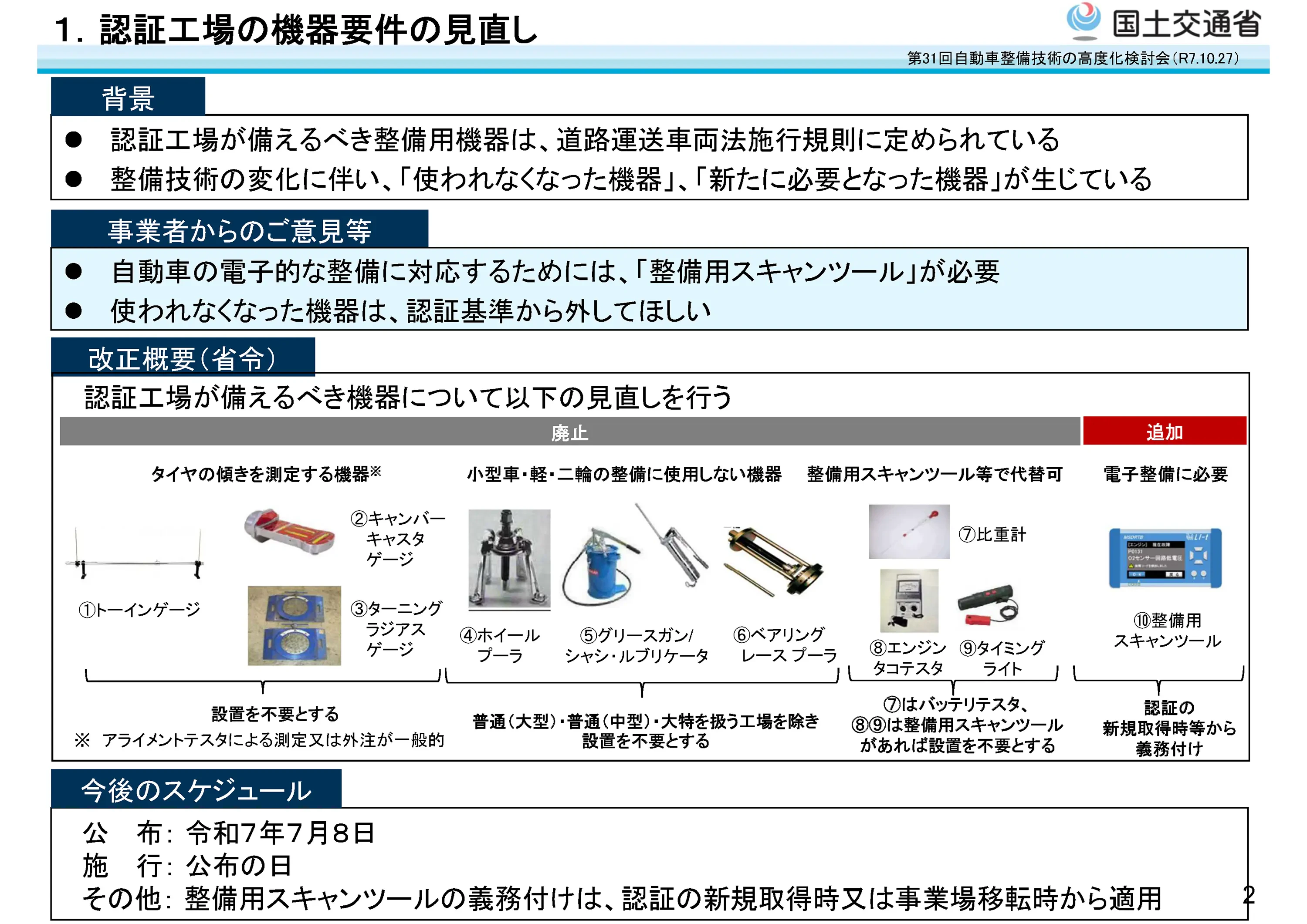

2.については、「最低工員数を満たせず指定を返上せざるを得ない」といった整備事業者の声を受け、

1.省力化設備・機器が導入されていること

2.合理的な管理体制が適切に確保されていること

3.工員の処遇が確保されていること

4.工員の質が適切に確保されていること

を条件に、指定工場(大型)の最低工員数を従来の5人から4人へ緩和した背景が説明された。

2.「指定工場(大型)の最低工員数の緩和」詳細

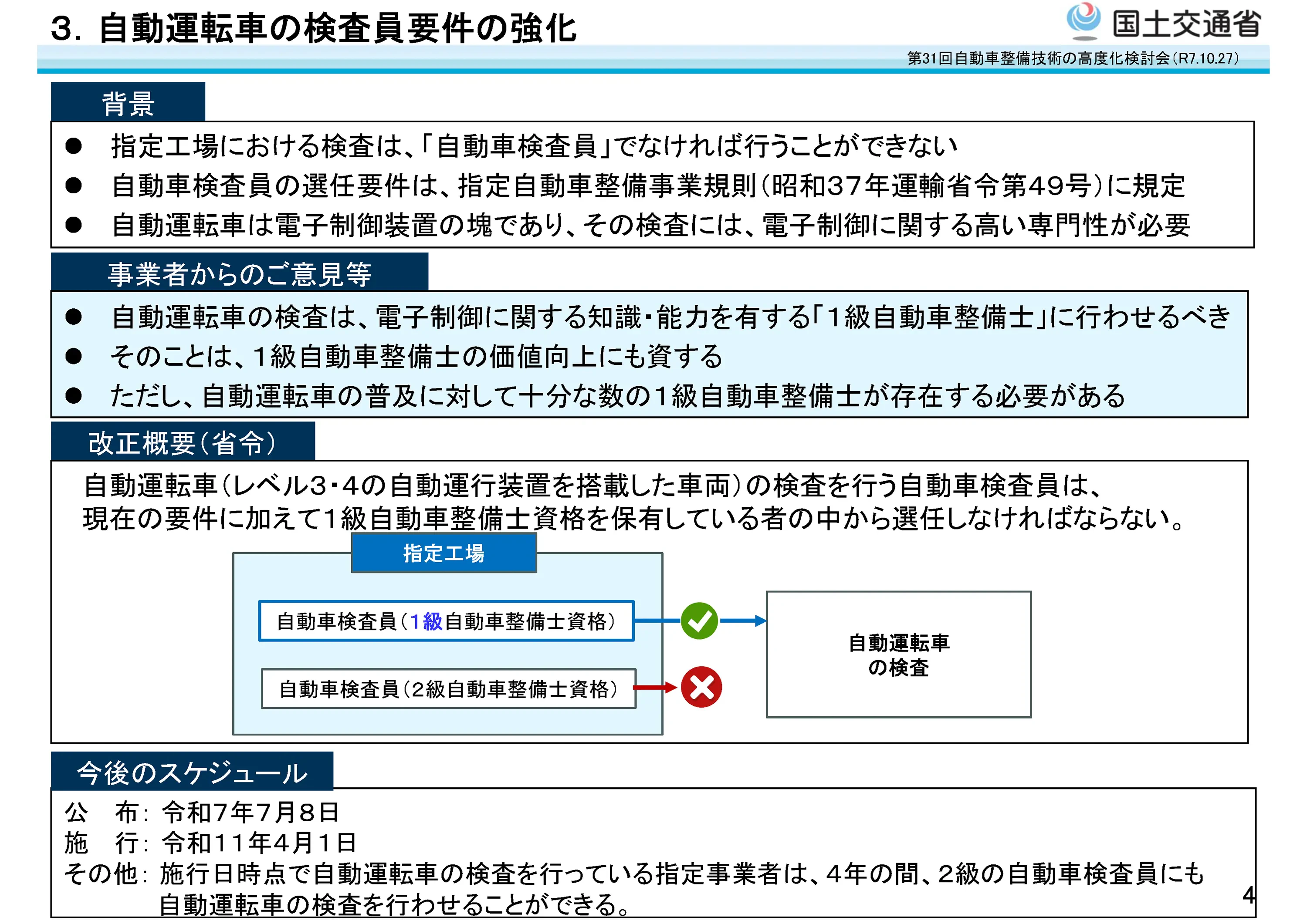

3.では、SAEレベル3以上の自動運転車の検査が可能な自動車検査員を、1級自動車整備士に限定している。

これについて林指導官は「1級整備士に限定すれば自動運転車を充分に整備できなくなるのではないかというご懸念をいただいているが、これは自動運転車の普及に対して充分な1急整備士が存在することが大前提」と補足。

「そのため施行までに4年程度の期間(2029年4月)を設け、さらに施行日時点で自動運転車の検査を行っている指定事業者はさらに4年間、2級の自動車検査員にも自動運転車の検査を行わせることができるとして、事実上8年間の猶予を設けている」ことを説明し、理解を求めた。

3.「自動運転車の検査員要件の強化」詳細

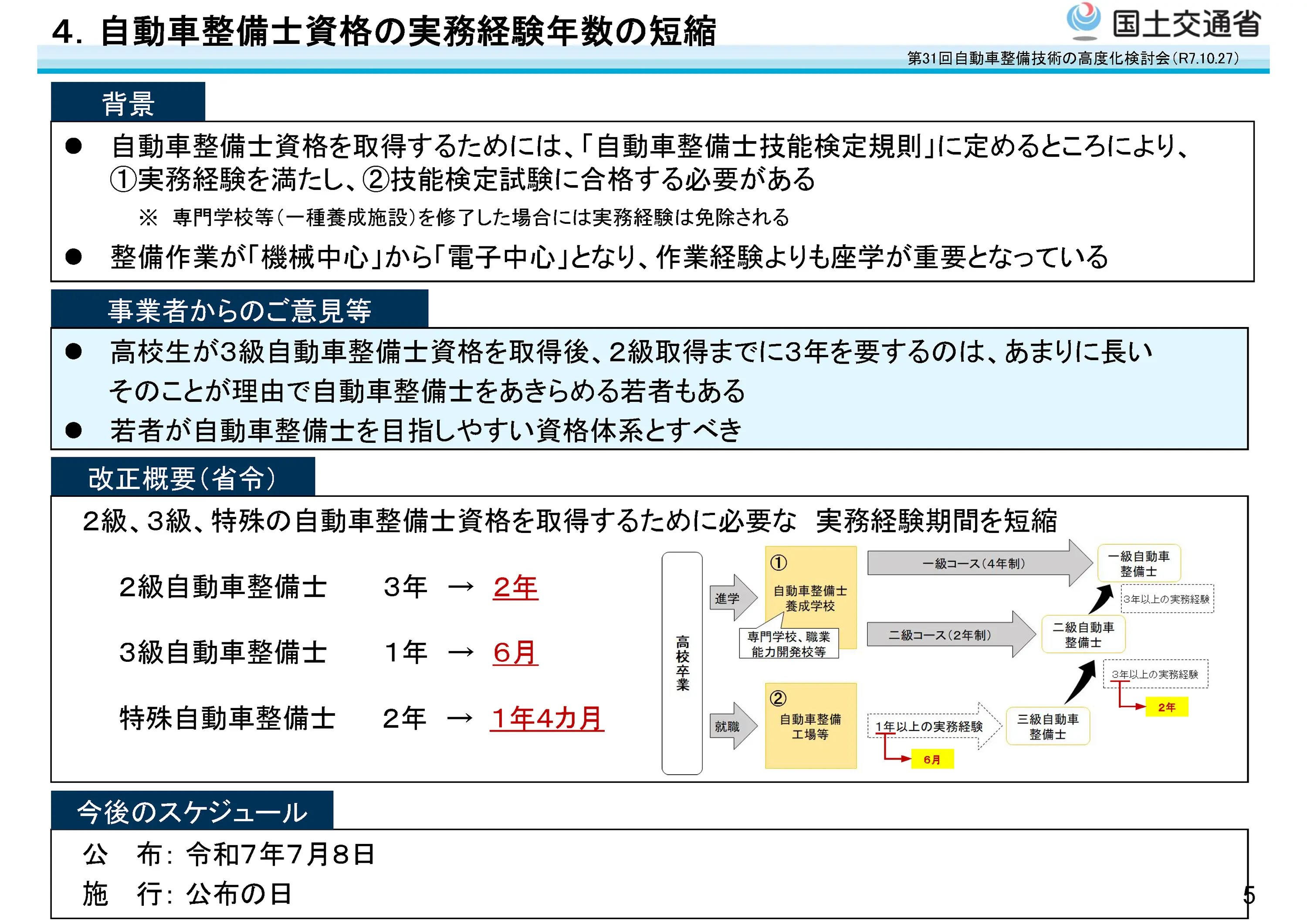

4.については、「高校生が3級自動車整備士資格を取得後、2級取得までに3年を要するのは余りに長い。これが理由で自動車整備士を諦める若者もいる」との声を受けたことが、2級自動車整備士取得に必要な実務経験期間を従来の3年から2年へ短縮した背景にあることが説明された。

4.「自動車整備士資格の実務経験年数の短縮」詳細

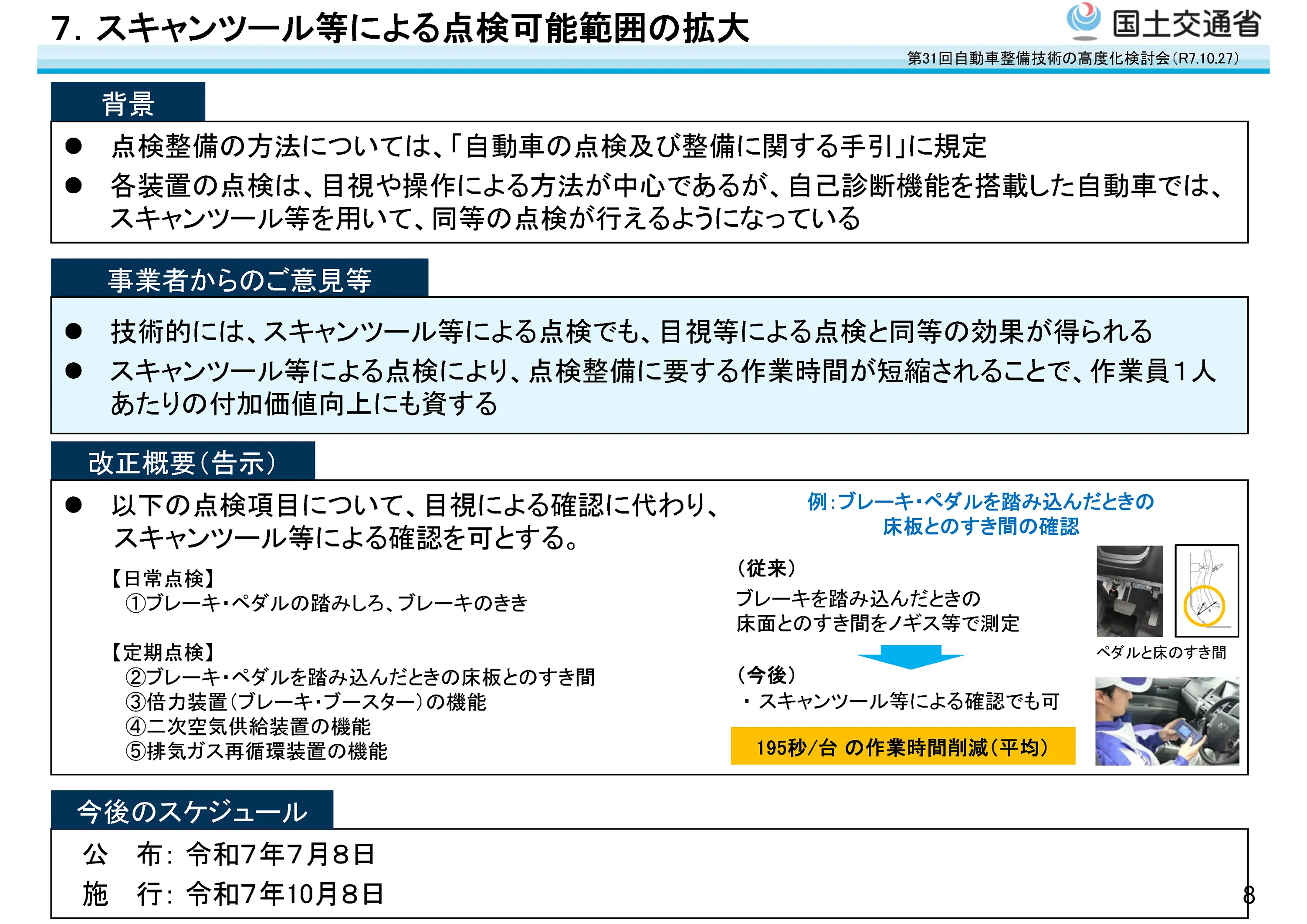

最後の7.は1.と同様に、スキャンツールで同等の点検が可能な項目が増えている実情を踏まえ、以下の点検項目についてスキャンツールでの確認を容認。2025年10月8日より施行した。

【日常点検】

1.ブレーキペダルの踏みしろ、ブレーキのきき

【定期点検】

2.ブレーキペダルを踏み込んだときの床板とのすき間

3.倍力装置(ブレーキブースター)の機能

4.二次空気供給装置の機能

5.排気ガス再循環(EGR)装置の機能

これについてJAIAの碇孝浩参与・技術部長は「エンジンオイルの量など、スキャンツールで確認できる内容は日進月歩で増えている。今回可能とされた項目以外にもアップデートされるのか」と質問。林指導官はこれに同意し、都度見直し追加していく意向を示している。

自工会の木原康秀サービス分科会委員は「今回の改正については系列ディーラーからもポジティブなフィードバックを得ている。日進月歩で進む技術の進化については、自工会からも技術情報を提供し現場の状況をお伝えしながら、アップデートできるよう引き続き協力させていただく」とコメントし、謝意を述べた。

7.「スキャンツール等による点検可能範囲の拡大」詳細

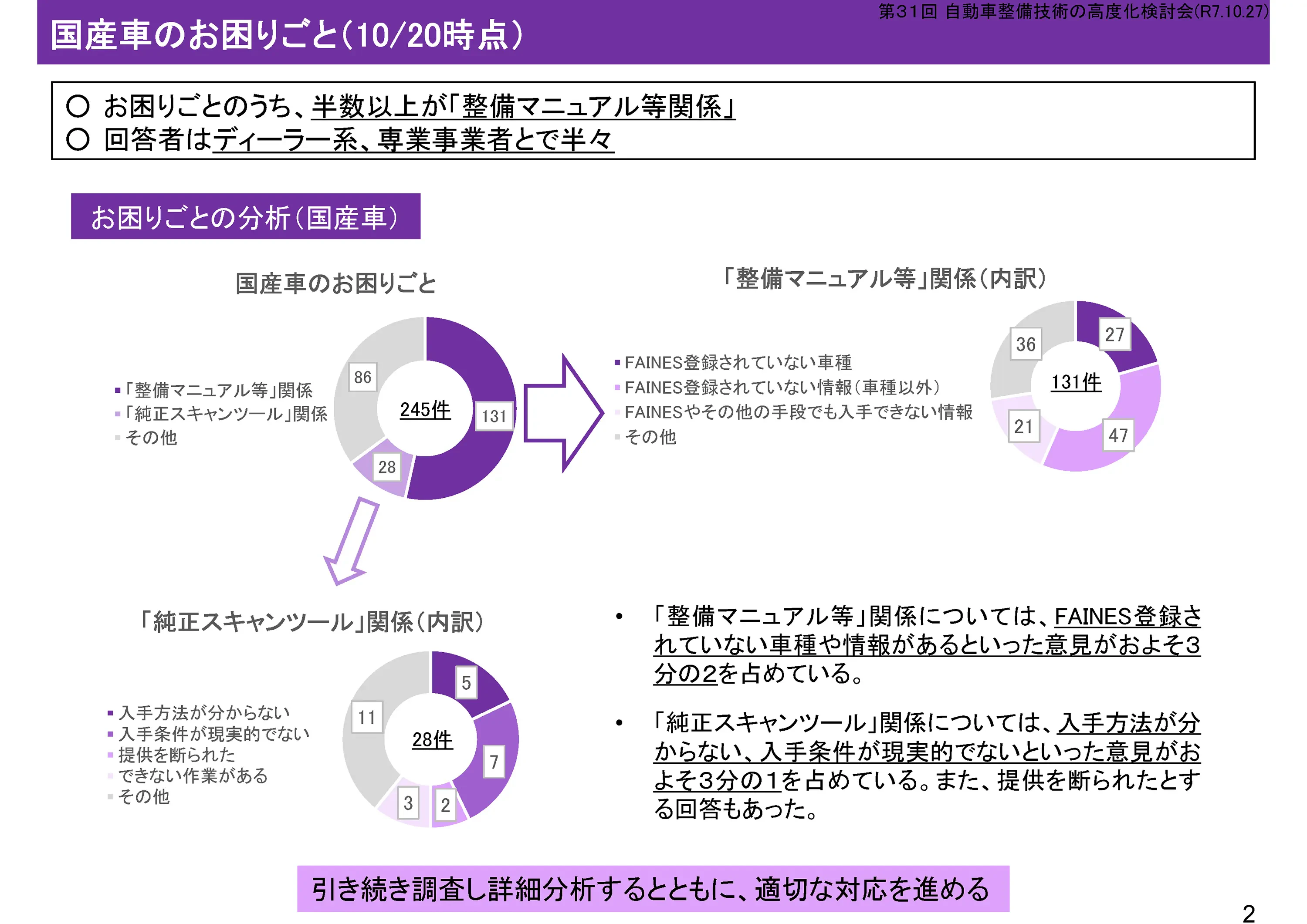

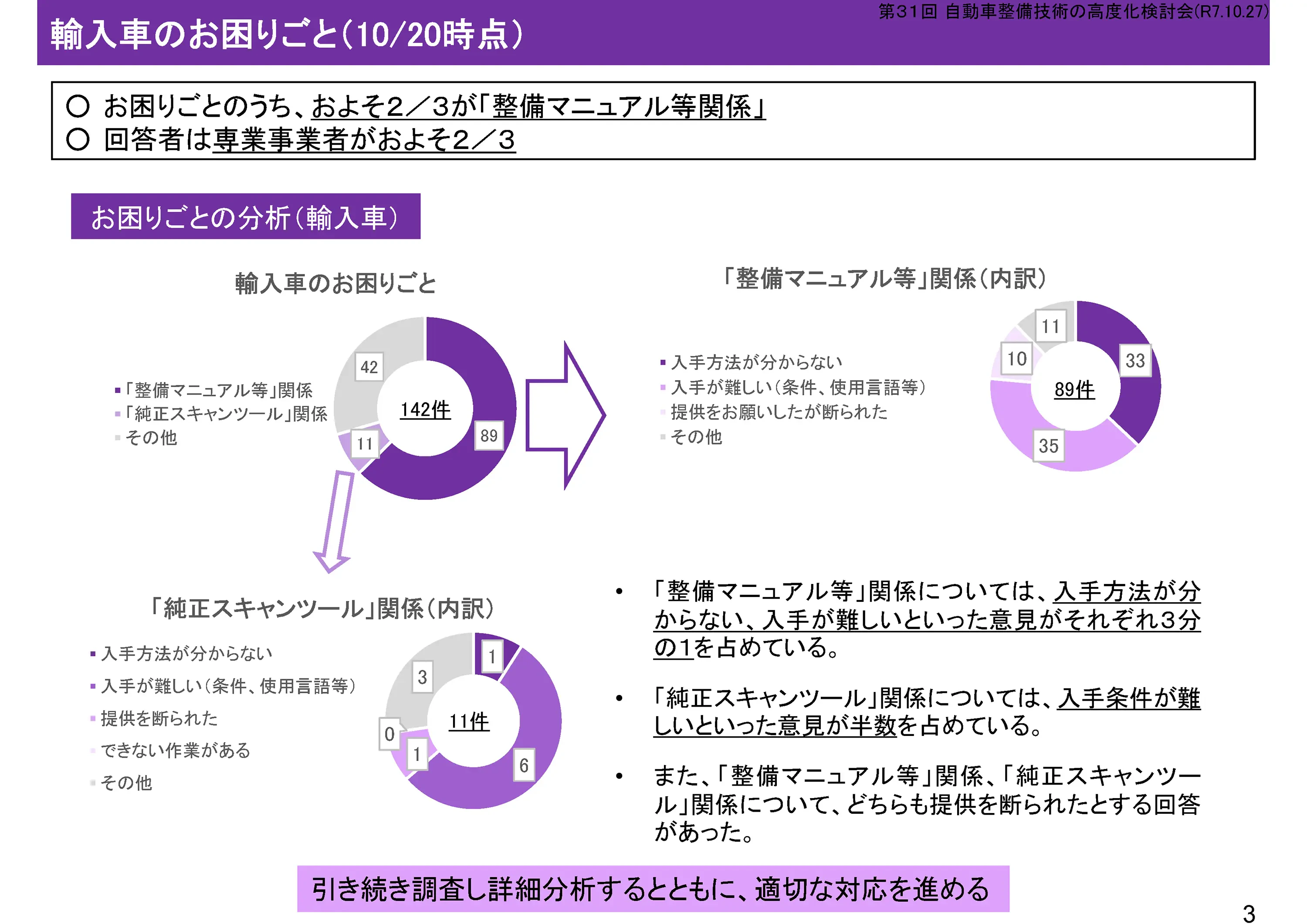

続いて、整備マニュアルと純正スキャンツールの提供義務に関する実態調査として、国産車と輸入車に分けて、2025年7月31日より12月14日まで行われている「令和7年度お困りごと調査」の経過が報告された。

「令和7年度お困りごと調査」国産車の途中経過

概要は別図の通り。整備情報がFAINESに登録されていない輸入車については、純正スキャンツールだけではなく整備マニュアルも提供を断られたという回答が見られた。

「令和7年度お困りごと調査」輸入車の途中経過

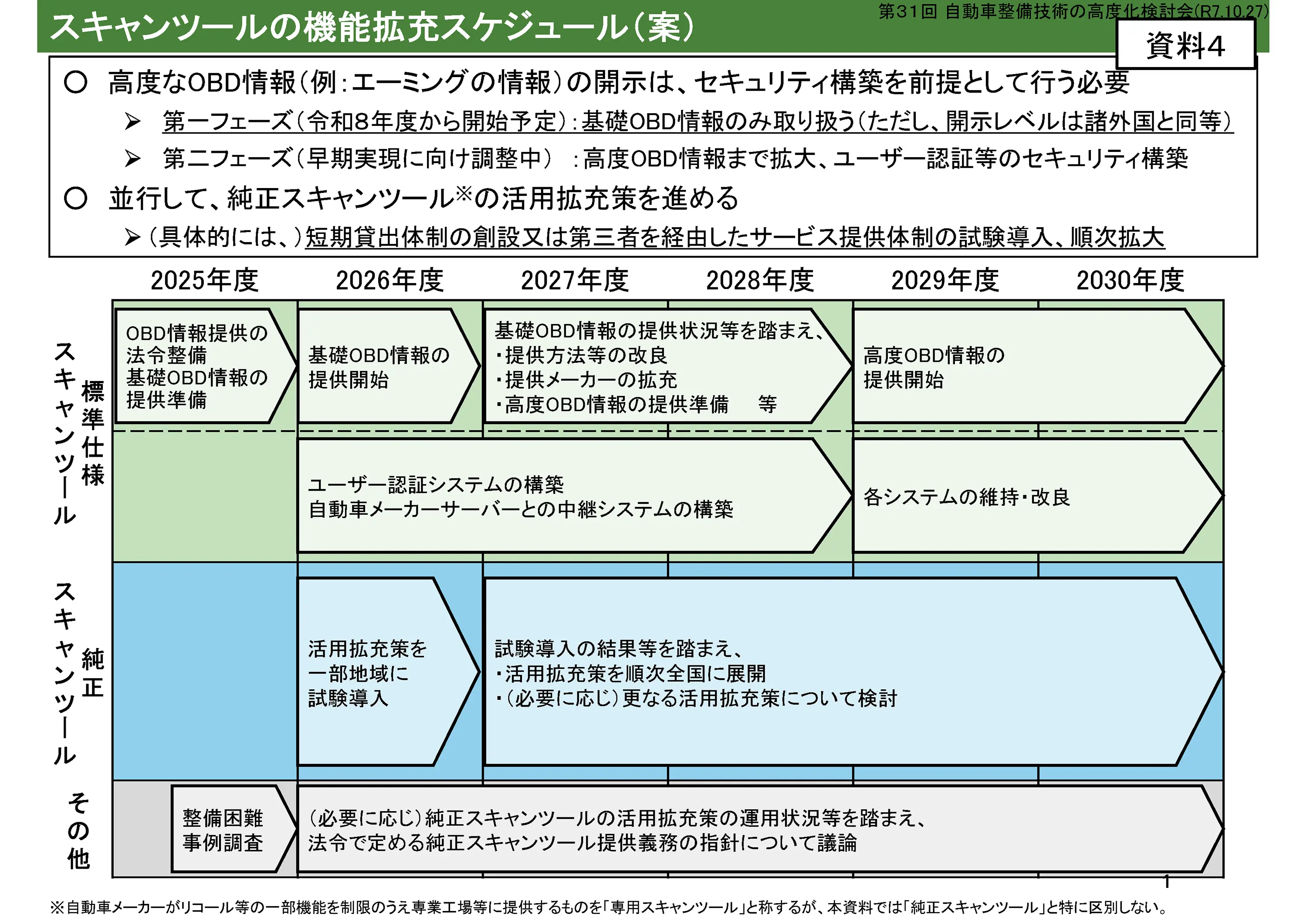

また、自動車メーカーが正規に提供する技術情報に基づいて開発される「標準仕様の汎用スキャンツール」の開発・機能拡充に向けたスケジュール案を提示。

2026年度から開始予定の第一フェーズではセキュリティに関係しない一般的なDTC情報などの「基礎OBD情報」のみ取り扱い、2029年度開始を目標とする第二フェーズではトレーサビリティを確保できるユーザー認証を確立したうえでエーミングなども可能な「高度OBD情報」も提供する計画が示された。

一方、純正スキャンツールの活用拡大も並行して進め、短期貸出サービスの創出なども検討することで、整備技術の高度化に対応していくこととしている。

これらについて、2025年12月~2026年1月頃にパブリックコメントを募集。同年2月頃に告知・通達を公布、4月に施行する計画。

スキャンツールの機能拡充スケジュール(案)

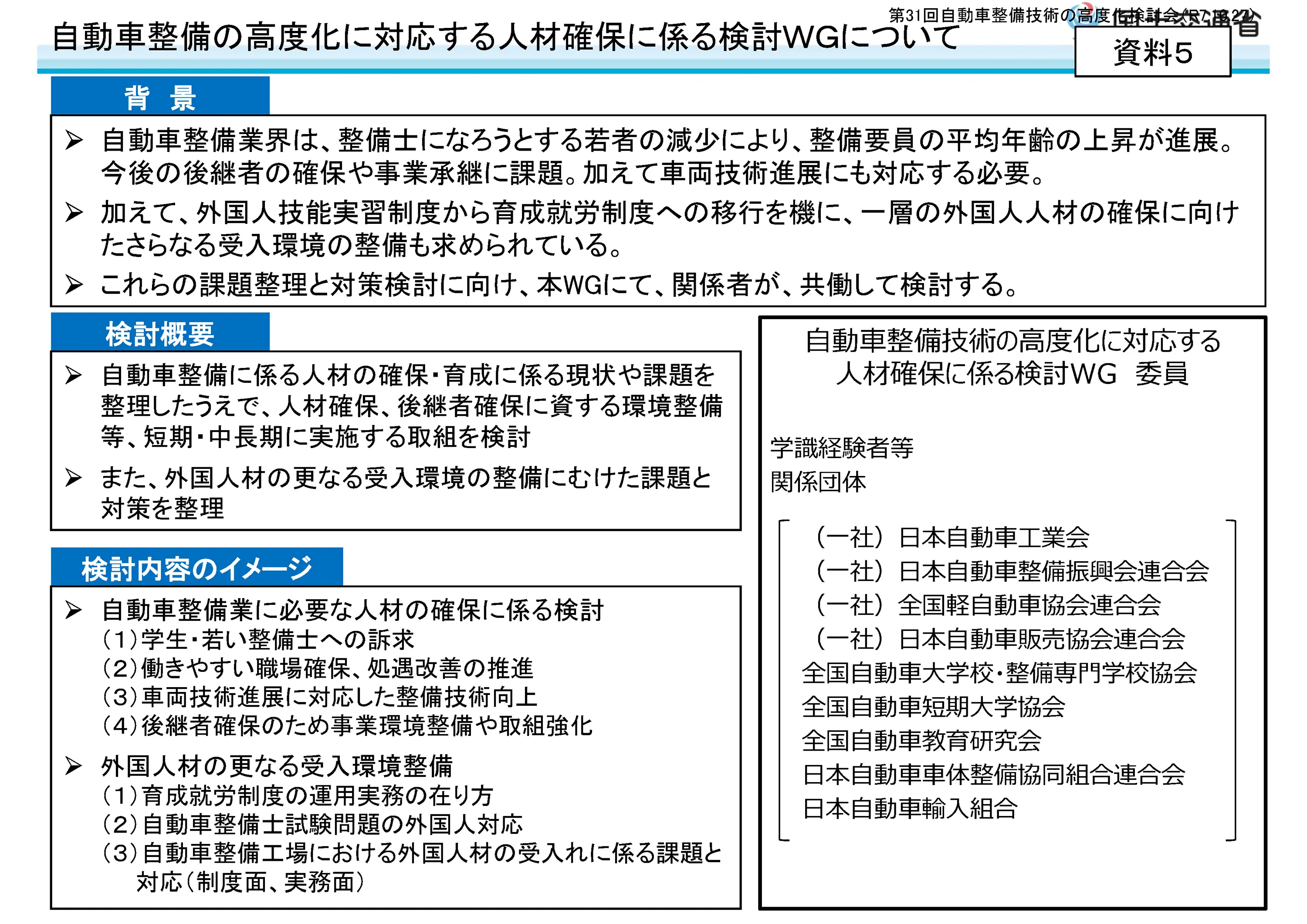

最後に、2025年度の人材確保策に向けた取り組みについて説明。従来の「外国人技能実習制度」が2027年度より「育成就労制度」に移行することに向けて、その運用実務のあり方や、自動車整備士試験問題にルビを振るなどの外国人対応、自動車整備工場での外国人材受け入れに関する制度・実務面の課題に向けて、対応策を「自動車整備技術の高度化に対応する人材確保に係る検討WG(ワーキンググループ)」で検討する方針が、新たに示された。

これについて林指導官は、整備士試験への対応は2025年度中、受け入れ環境整備やこれら以外の一定の施策が必要なものは2026年度の早めに、結論を出すこととしている。

全国自動車大学校・整備専門学校協会の本廣好枝理事はさらに、「日本人の18歳人口は減っていくので留学生に頼らざるを得ないということを再認識し、採用側の充実や、自動車大学校・整備専門学校に入学する留学生のサポートも必要だ。いま我々の学校にも留学生が殺到しているが、アルバイト制限などもあり学費が厳しいという学生も多い。ルビ振り対応の件もなかなか実現していないことを含め、留学生に対して冷たいところが入学時点からある」と問題提起している。

次回の同検討会は2026年3月頃に開催される見込み。

自動車整備技術の高度化に対応する人材確保に係る検討WG」での検討内容

(文・写真=遠藤正賢 図=国土交通省)