JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

【IAAE2025:厚生労働省】自動車整備・修理工場やディテーリングショップは化学物質による労働災害リスクにどう対処すべきか?

2024年4月までに化学物質規制の大幅見直しを実施。リスクアセスメント義務化とその実施方法について説明

2025/04/11

2025年2月26~28日に東京ビッグサイトで開催された、自動車アフターマーケット総合展示会「国際オートアフターマーケットEXPO(IAAE)2025」。

セミナー「化学物質による健康障害防止に向けた取り組みの重要性について~事業所におけるリスクアセスメントとリスク低減措置~」には、厚生労働省安全衛生部化学物質対策課の中所照仁(ちゅうしょてるひと)化学物質対策指導官と、同局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室の夏井智毅室長補佐が登壇。化学物質規制に関する近年の変更点や、化学物質の取り扱いに関する注意点について講演した。

厚生労働省の中所照仁指導官

中所指導官は冒頭、「化学物質の範囲は非常に広く、自動車関連では例えばワックスやコーティング剤も化学物質に含まれる。そして化学物質の取り扱いは法令で決められている。また労働安全衛生法には、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的としており、事業者はその努力をしなければならないことが書かれている」と、講演の主旨を説明した。

また、化学物質の取り扱いにおいて注意すべきこととして、

- 化学物質の有害性には、発がん性など重篤なものも多い。

- 遅発性の健康被害(がんなど曝露してから疾病が発症するまでに十~数十年要するもの))は、事業者が対策を怠った場合に、その発症気づいてから健康障害を防止しようとしても、潜伏期間分を遡ることはできない。

- 特別規則などで個別に規制されている化学物質は、健康被害が起きるなど、その化学物質の扱われ方と合わせて有害性が明らかになったものである。

- 化学物質の有害性は、未解明なものも多く、今の時点で有害性が明確になっていないこと=安全ではない。

- 法令で厳しい規制がされていない物質=安全な物質ではない。

- 毒であるかどうかは量で決まり、毒でないものは存在しない。

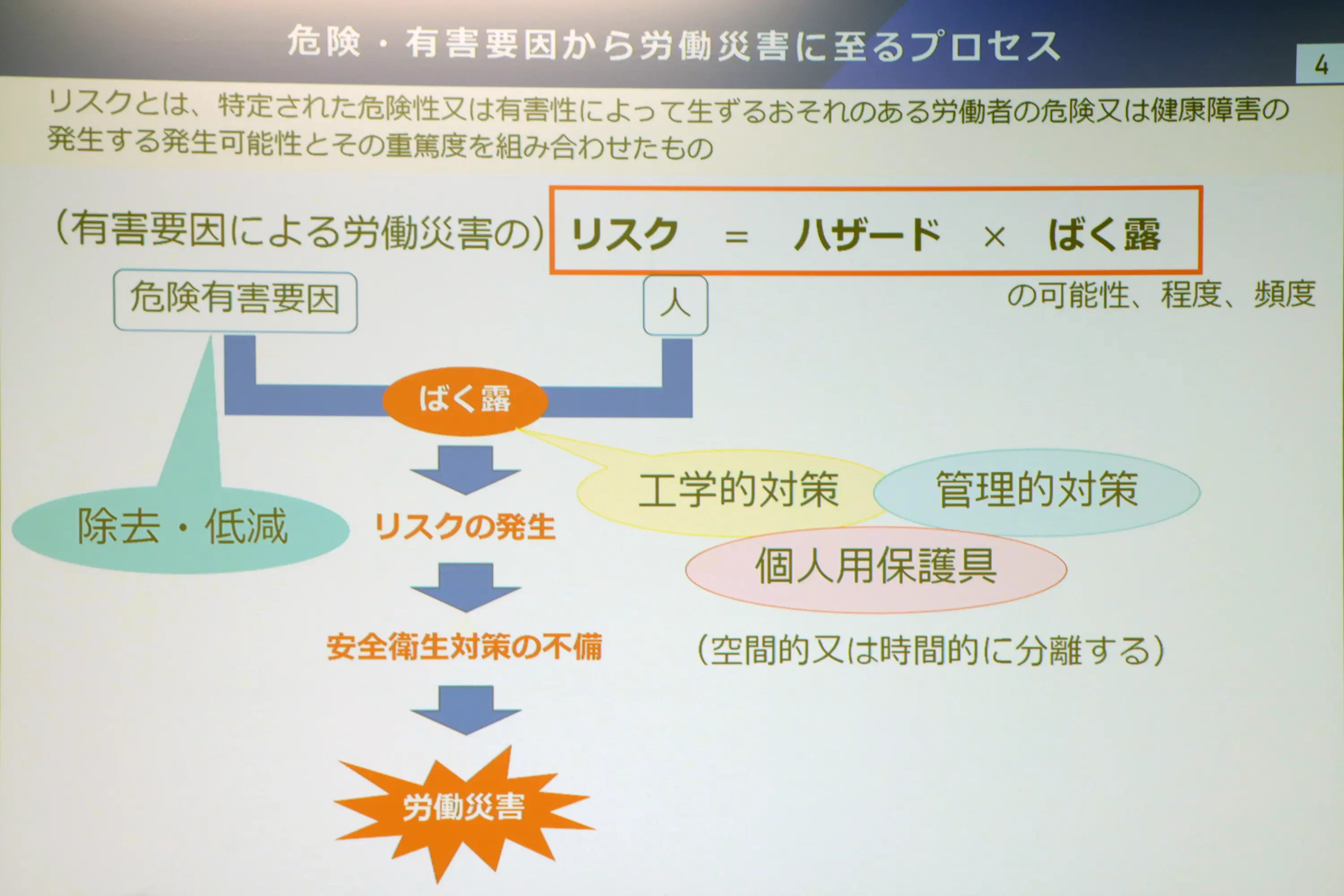

ことを列挙。化学物質を扱うことによる労働災害のリスクの大きさは、その物質の有害性の強さと、曝露の可能性・程度・頻度(=使われ方)を掛け合わせることにより決まり、「有害性が高くとも使用量が少ない物質より、有害性は低いが多く使わなければならない物質の方がリスクは高い場合がある」(中所指導官)ため、のリスクの大きさを正しく評価し、適切な対策を講じる必要があることを説いた。

化学物質による労働災害リスクの基本的な考え方

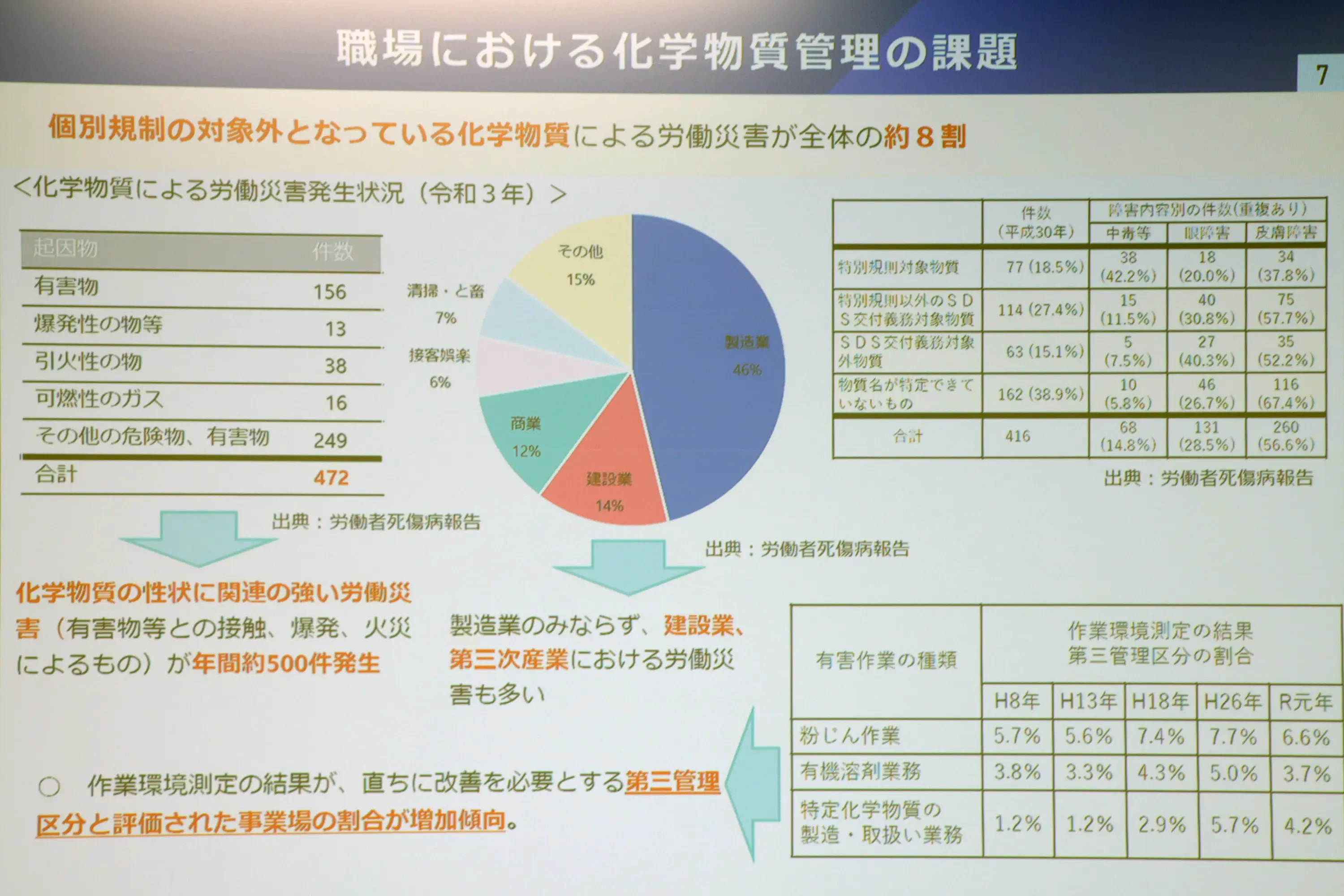

ただし、「危険性や有害性が分かっていない化学物質を、危険性や有害性が低いものとして扱うことは避けなければならない」と注釈している。なお2021年には、個別規制の対象外となっている化学物質による労働災害が、化学物質による労働災害全体の約8割を占めたという。

2021年の化学物質による労働災害発生状況

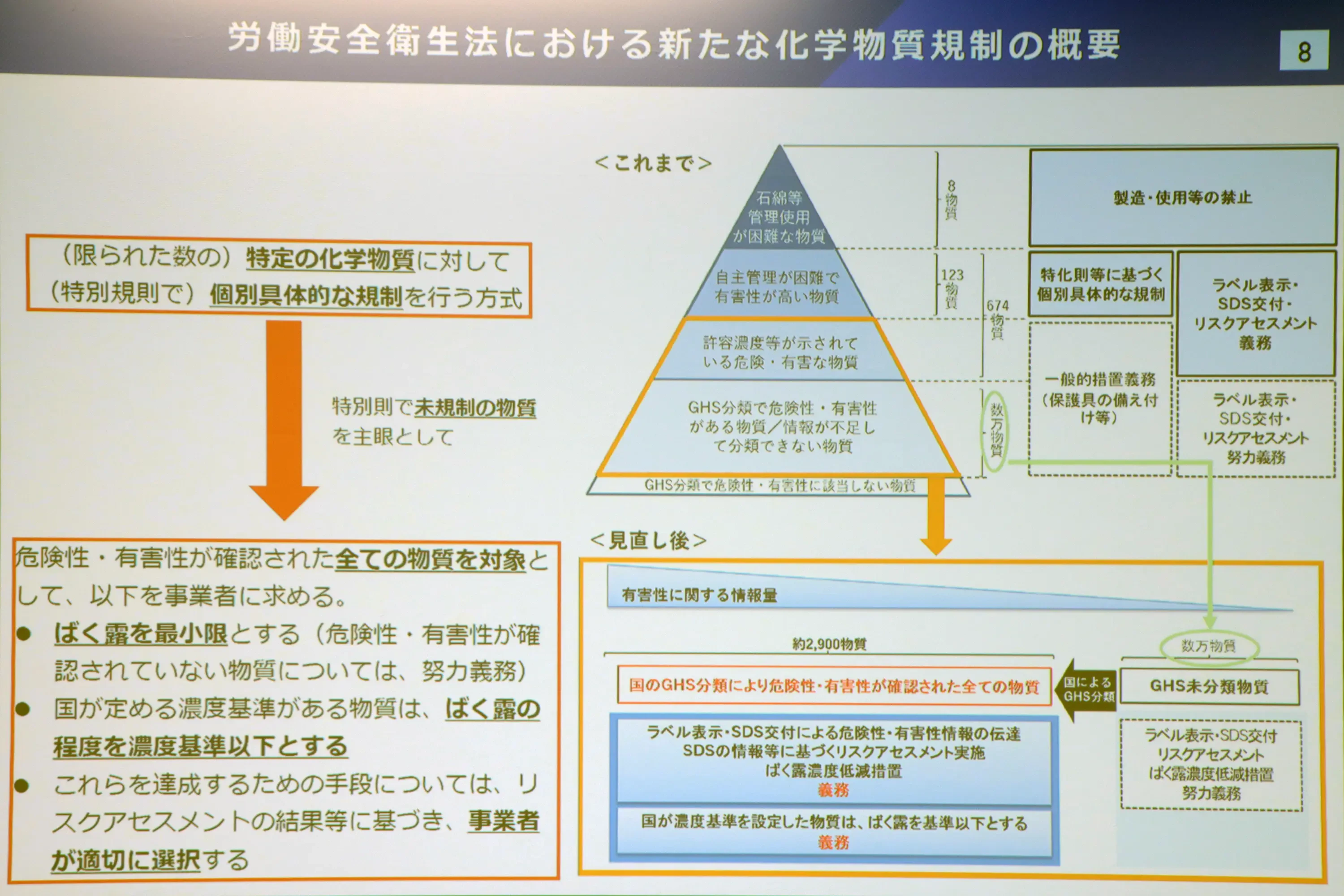

こうした状況を受け、政府は労働安全衛生法における化学物質規制を大幅に見直し、特化則(特定化学物質障害予防規則)対象以外の物質にも規制を広げていった。2024年4月までに施行されている変更内容の概要は以下の通り。

【労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係】

- リスクアセスメント対象物の拡大(現在の896物質から2025年度末までに約2900物質へ)

- 事業場における化学物質の管理体制の強化(化学物質管理者の選任・管理)

- 化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化(容器ラベルやSDS(安全データシート)への記載事項強化など)

- リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化など(保護具着用など曝露低減措置の自律的な管理強化)

- 化学物質の管理状況に関する労使などのモニタリングの強化(衛生委員会において化学物質の自律的管理実施状況調査審議を義務化)

- 化学物質に係る教育の拡充(雇い入れ時などの教育を全業種で義務化、職長などに対する安全衛生教育が必要となる業種に「食料品製造業」「新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業」を追加)

【有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係】

- 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外

- 作業環境測定結果が第三管理区分(=直ちに改善が必要)の事業場に対する作業環境の改善措置の強化

- 作業環境管理や曝露防止策などが適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質などを除く)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和

そして、2024年4月1日以降、下記に該当する事業者へ、リスクアセスメントの実施を義務付けた。

【法律上の実施義務】

- リスクアセスメント対象物を原材料などとして新規に採用したり、変更したりするとき

- リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作業手順を新規に採用したり変更したりするとき

- 前の2つに掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性または有害性などについて変化が生じたり、生じるおそれがあったりするとき(新たな危険有害性の情報がSDSなどにより提供された場合など)

【指針による努力義務】

- 労働災害発生時(過去のリスクアセスメントに問題があるとき)

- 過去のリスクアセスメント実施以降、機械設備などの経年劣化、労働者の知識経験などリスクの状況に変化があったとき

- 過去にリスクアセスメントを実施したことがないとき(施行日前から取り扱っている物質を、施行日前と同様の作業方法で取り扱う場合で、過去にリスクアセスメントを実施したことがない、または実施結果が確認できない場合)

化学物質規制の見直し前後比較イメージ図

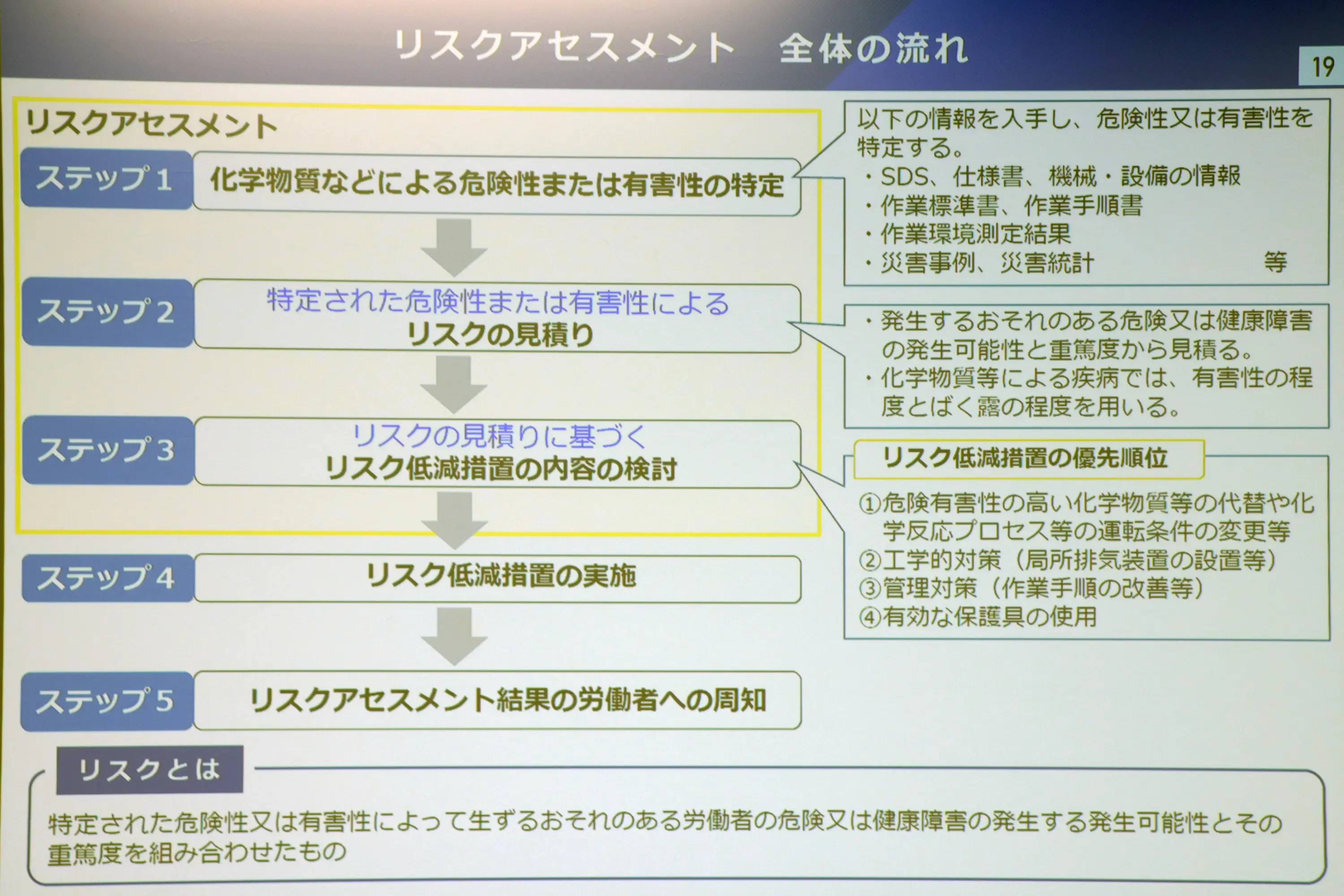

では、実際にどのようにリスクアセスメントを実施すべきか。中所指導官は、

- 化学物質などによる危険性または有害性の特定

- リスクの見積もり

- リスク低減措置の内容の検討

- リスク低減措置の実施

- リスクアセスメント結果の労働者への周知

の5ステップを列挙。

化学物質リスクアセスメント全体の流れ

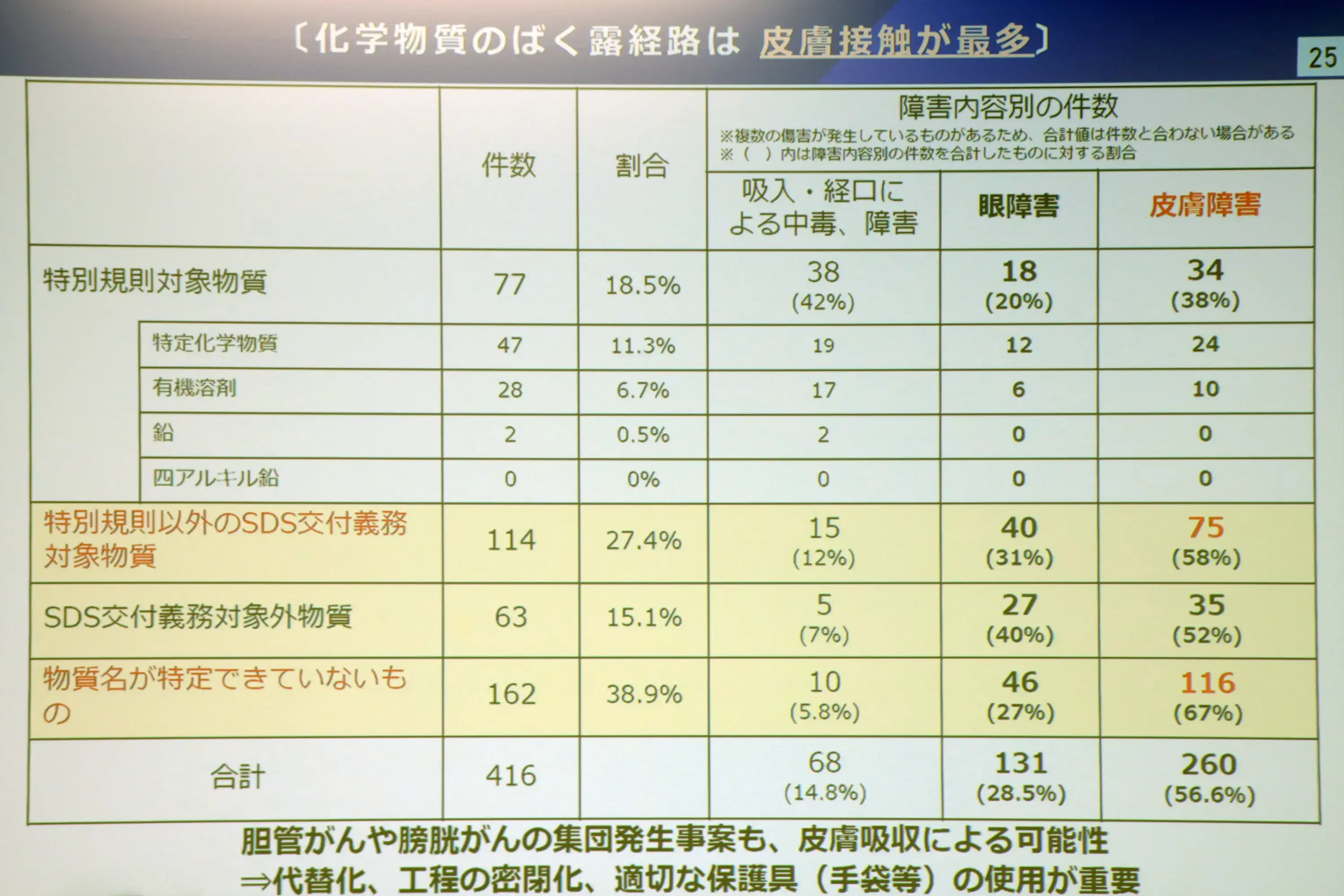

その中で3.については、「化学物質の曝露経路としては、吸い込むのが最も多いものの、臭いですぐに分かる。しかし、作業着に付着しても『ちょっとだからまあいいや』と放置した結果、化学物質が作業着から徐々に浸透して、皮膚に炎症を起こし、病院へ行くことになりやすい。これはすぐに洗い流すなどの措置を徹底することで防ぐことができる」と、注意を呼びかけている。

化学物質による労働災害の障害内容別発生件数

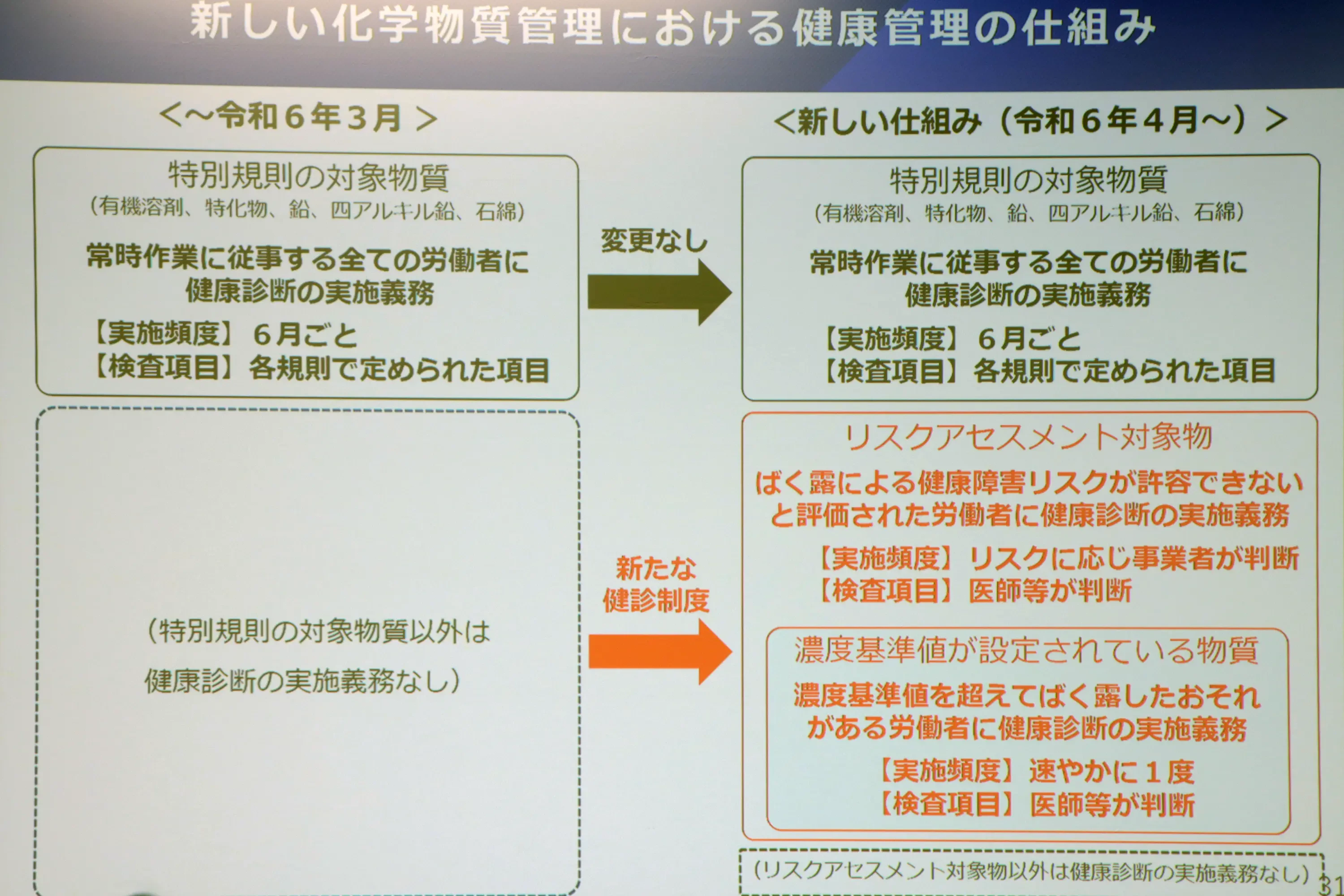

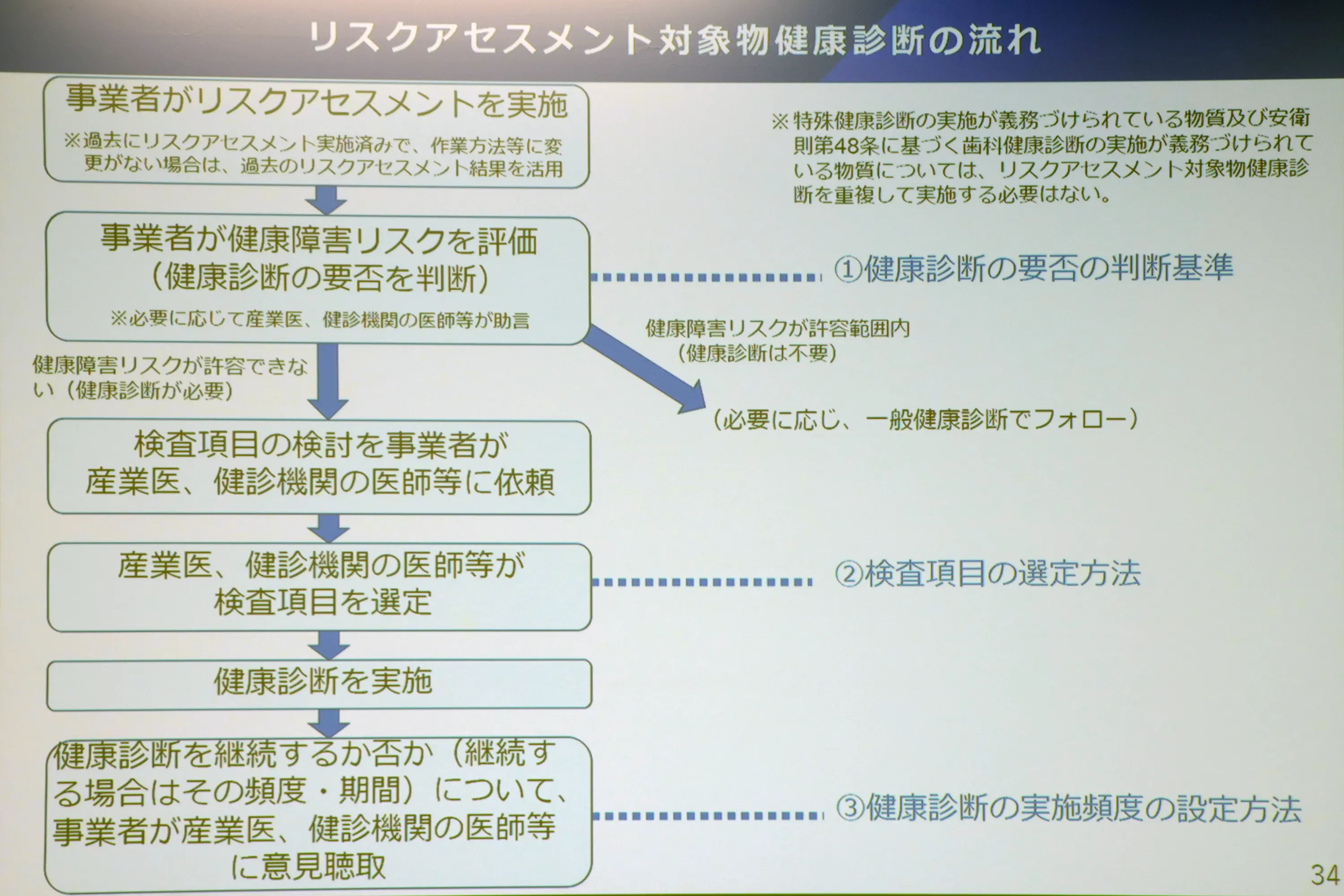

続いて登壇した夏井室長補佐は、2024年4月より追加されたリスクアセスメント対象物健康診断の実施について説明。

「従来の特殊健康診断のように労働者全員が対象となるのではなく、リスクアセスメントを実施した結果、リスクアセスメント対象物への曝露による健康障害リスクが許容できないと評価された労働者に対してのみ、健康診断を実施する。また実施頻度は特殊健康診断の原則6ヵ月に一度と法令で定められているのに対し、リスクアセスメント対象物健康診断では法令で決められていない。検査項目も医師などが判断する」と、特殊健康診断との主な違いを解説した。

厚生労働省の夏井智毅室長補佐

ただし、濃度基準値が設定されている物質については、それを超えて曝露したおそれがある場合は速やかに実施するとともに、検査項目は医師などが設定するよう規定されていることを付け加えている。

また、リスクアセスメント対象物健康診断の基本的な考え方として、「まずはリスクアセスメントを実施し、リスクを最小限に低減するのが大前提。そうであれば、リスクアセスメント対象物健康診断は出番がなくなる。リスクアセスメント対象物健康診断が目的化するのではなく、目的はリスクの低減にある」と説いた。

化学物質を使用する事業場において実施が必要な健康診断の新旧比較