JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

国交省・機構、第2回「OBD検査モニタリング会合」を開催(後編)

OBD検査対象装置にバックカメラやソナーなどを追加する予定を示す

2025/03/17

国土交通省(国交省)および自動車技術総合機構(機構)は2025年3月5日、第2回「OBD検査モニタリング会合」をAP虎ノ門(東京都港区)で開催した。

事務局は国交省物流・自動車局自動車整備課と機構OBD情報・技術センター、構成員は日本自動車工業会(自工会)、日本自動車輸入組合(JAIA)、日本自動車機械器具工業会(自機工)、日本自動車機械工具協会(機工協)、日本自動車整備振興会連合会(日整連)、日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)、日本自動車連盟(JAF)、軽自動車検査協会(軽検協)、交通安全環境研究所。

今回の第2回会合では、2024年10月1日より開始されたOBD検査において、同年11月8日から2025年2月10日までに関係者を通じて得られた課題についても確認。国交省物流・自動車局自動車整備課の村井章展(むらいあきのぶ)整備事業指導官が一部抜粋して説明した。それらの要約は以下の通り(各課題の文末()内は意見元、「↓」以下は国交省および機構の対応)。

国交省の村井章展指導官

●改造車(型式に「改」が付く軽自動車)において、車両情報を「二次元コード読取」で入力した場合は「検査不要」と表示され、「手入力」で入力した場合は「検査要」と表示された(振興会、機構)

↓

Microsoft Surfaceなどキーボードの初期設定が異なるPCやタブレットで、キーボードが初期設定のまま(英語キーボード(101/102キー))の場合、「二次元コード読取」で車両情報を入力すると、正確に入力できないので、設定変更が必要。

●登録車と軽自動車で電子車検証の備考欄の「OBD検査対象」の記載位置が違う。登録車は最初に、軽自動車は最後に記載されているので統一してほしい(振興会)

↓

簡単そうに見えて大変とのことなので、2025年度中の改修を予定している。また、記載場所にかかわらず、いろんな文字があると見落としやすいため、「OBD検査対象」に「【】」(隅付き括弧)を付けることも考えている。

●振興会の施設に、「検査場でOBD検査不適合となった車両のDTCを消去してほしい」との申し出があったが、振興会施設において実施してよいものか分からずに、お断りしてディーラーを案内した。振興会施設で、DTCの消去を行ってよいか(振興会)

↓

振興会等施設におけるDTCの消去については、特定整備に該当しない限り、不可とする規定はない。ただし、DTCのみを消去しても、故障は直っていないので、その後すぐに警告灯が点灯し、最悪の場合は事故になる可能性がある。その場合、責任の所在が問われることに留意してほしい。

●中古車の販売も行っているが、DTCの消去だけでは不安なため、OBD確認を実施して販売したい。全ての点検をする訳ではないが、一部の点検としてOBD確認できないか(指定工場)

↓

自社で点検を行った車両であれば、当該点検の範囲にかかわらずOBD確認を行うことは可能。この場合、当該点検及びOBD確認の実施については、当該事業者が責任を負うことになる。ただし、一切の点検整備を行わず、特に他者の依頼でOBD確認のみを実施することは不可

●OBD車検について、ユーザーに理解してもらえない。どうすれば、車の素人であるユーザーに納得してもらえるかに苦心している。そこで行政の立場でユーザーに説明するとすればどう説明し、理解を求めるか是非とも教えていただきたい。

↓

まず、国が法令に基づいて義務付けた制度であり、OBD検査を実施するのは整備工場のせいではないことを第一に説明していただきたい。そのうえで、

- 自動ブレーキ等の先進安全技術が急速に普及

- これらの装置が故障した場合、不作動や誤作動が懸念される。実際に事故も生じている

- しかしながら、これらの電子的な故障は、従来の車検手法では検知できない

- OBD検査はこのような電子的な故障も検出可能

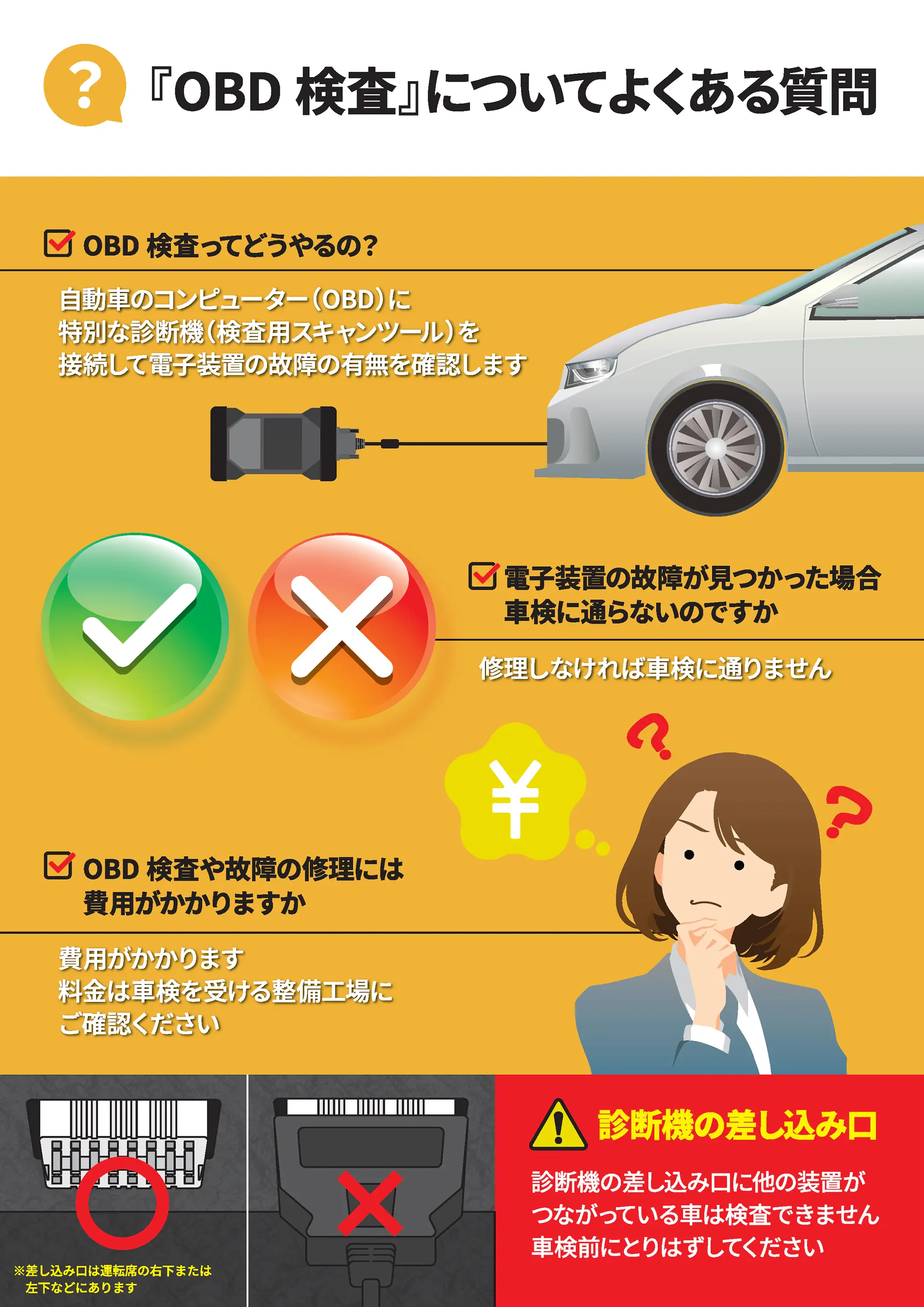

ということを伝えてほしい。また、ユーザー向け周知用チラシを作成し、OBD検査は国が決めた制度であり、そのためにはお金がかかることを、国交省のクレジットでまとめた。もし検査やそのお金を払うことに渋るユーザーがいたら、このチラシをダウンロードのうえ印刷し、お渡ししてほしい。

一般カーオーナー向けOBD検査啓発チラシ(表面)

続いて、2025年1月23日に開催された「第4回OBD検査システム・検査用スキャンツール技術連絡会」の結果概要を報告。検査用スキャンツールの型式認定について、従来の実施要領とは別に定める「検査用スキャンツールに係る型式試験等実施要領」について概ね合意。不足点を追記した最終案を作成することとなった。従来の扱いと異なる要点は以下の通り。

- 簡易バージョンアップの場合は報告だけで可。

- サポート終了の通知は原則2年前に。

- 特定DTC照会アプリのアップデートは5~6ヵ月前に情報提供する。

- Android版は最短で2025年10月リリース予定。対応機器認定試験はその後実施。

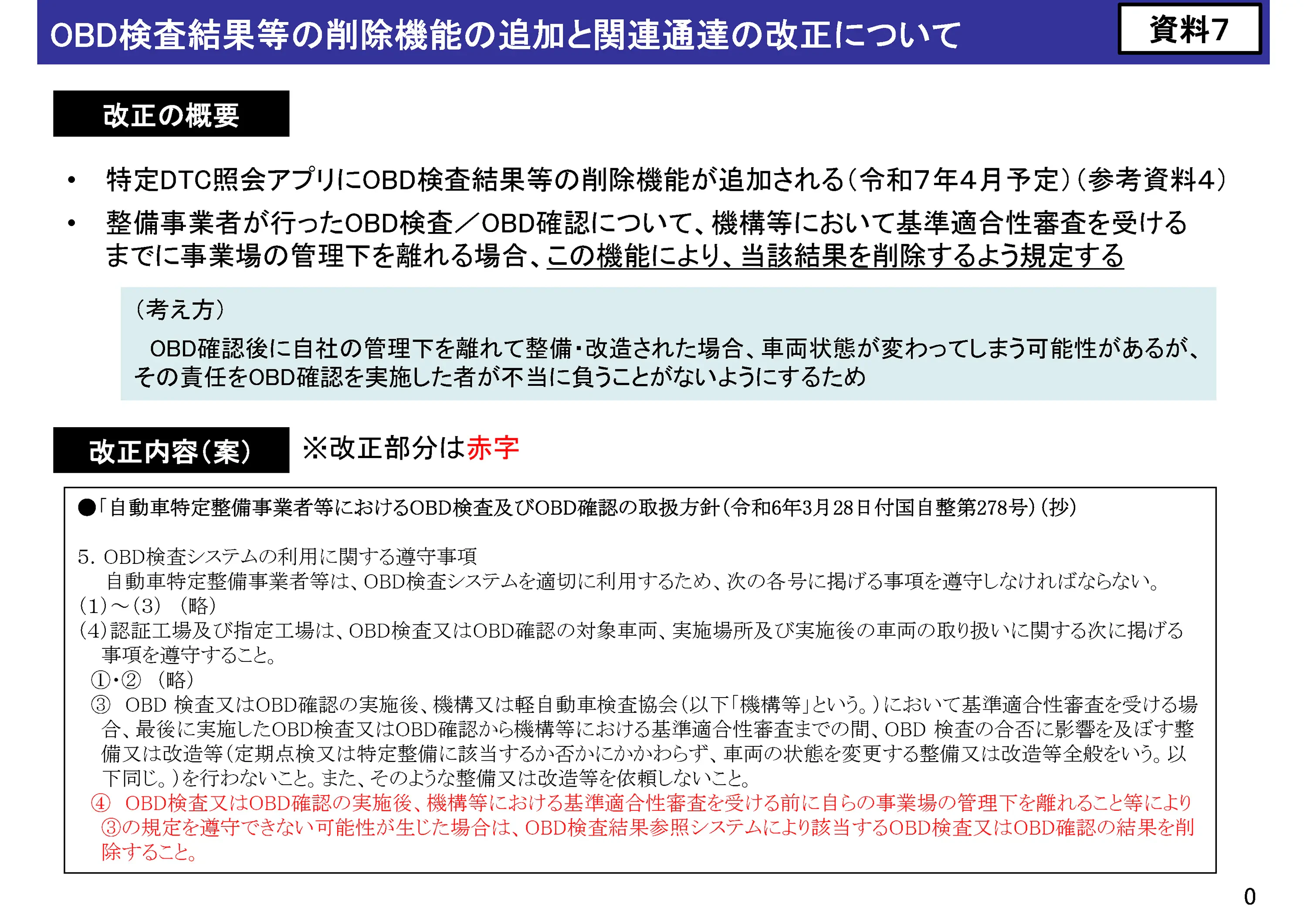

最後に、2025年4月実施を予定している、特定DTCへのOBD検査結果等削除機能追加について説明。「OBD確認を実施後、他の整備工場へ入庫した場合、確認結果に責任を持てなくなるため、消去してよいようにする」(村井指導官)という基本的な考え方を示している。

なお、前回会合で示された、OBD検査対象装置の拡充、「標準仕様の汎用スキャンツール」の開発に必要な情報提供のルール見直しなど、今後取り組むべき中長期的課題とその対応案については、今回会合では検討されず、今後に持ち越しとなった。

OBD検査対象装置の拡充について村井指導官は「現在の対象装置は2018年に『車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会』で合意されたもので、ADASを中心に入れている。だがその後、UN規則の採用などで保安基準が改正された装置、バックカメラやソナーなど、OBD検査で規定されていないものがあるので、それらを追加する予定。ただ、急に追加しても自動車メーカーが大変なので、特定DTCの提出に関しては負担にならないようリードタイムは充分に取る」意向を示している。

(文・写真=遠藤正賢 図=国土交通省)

OBD検査結果等の削除機能の追加と関連通達の改正概要