JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

国交省・機構、第2回「OBD検査モニタリング会合」を開催(前編)

車体修理工場に対しバンパー脱着後の通信途絶系DTC有無とセンサー結線確認を再度注意喚起

2025/03/17

国土交通省(国交省)および自動車技術総合機構(機構)は2025年3月5日、第2回「OBD検査モニタリング会合」をAP虎ノ門(東京都港区)で開催した。

事務局は国交省物流・自動車局自動車整備課と機構OBD情報・技術センター、構成員は日本自動車工業会(自工会)、日本自動車輸入組合(JAIA)、日本自動車機械器具工業会(自機工)、日本自動車機械工具協会(機工協)、日本自動車整備振興会連合会(日整連)、日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)、日本自動車連盟(JAF)、軽自動車検査協会(軽検協)、交通安全環境研究所。

国交省物流・自動車局自動車整備課の村井章展(むらいあきのぶ)整備事業指導官は冒頭の挨拶で、「OBD検査が開始されて間もなく半年が経過するが、ここまで大きな問題は生じていない」と報告。

「だが昨年末以降、OBD検査対象型式が大きく増えており、これまで一部のディーラーが中心だったOBD検査が第二段階に入った。それは量的拡大を含むため、検査現場の量的負荷とも向き合っていかなければならないフェーズの始まりと捉えている」と、今後の課題を示唆している。

第2回OBD検査モニタリング会合の様子

その後、第1回会合で残された宿題事項への対応を報告。このうち、OBD検査結果参照システムで拠点毎の実績をCSV形式で出力できるものの複数の拠点を一括出力できない点、特定DTC照会アプリで車両情報を手入力する場合に半角文字となっており、間違えて全角で入力するとエラーになるため全角入力も可としてほしいといった要望には、2025年度以降に改修予定の方針を示している。

また、中古車新規検査および中古車予備検査においてもOBD検査が必要ということを認識していない事業者がいるため周知を行った方がよい、という意見に対しては、日整連、日車協連、自工会、JAIA、日本自動車販売協会連合会(自販連)、日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)に、2024年12月23日に事務連絡および周知依頼したことが報告された。

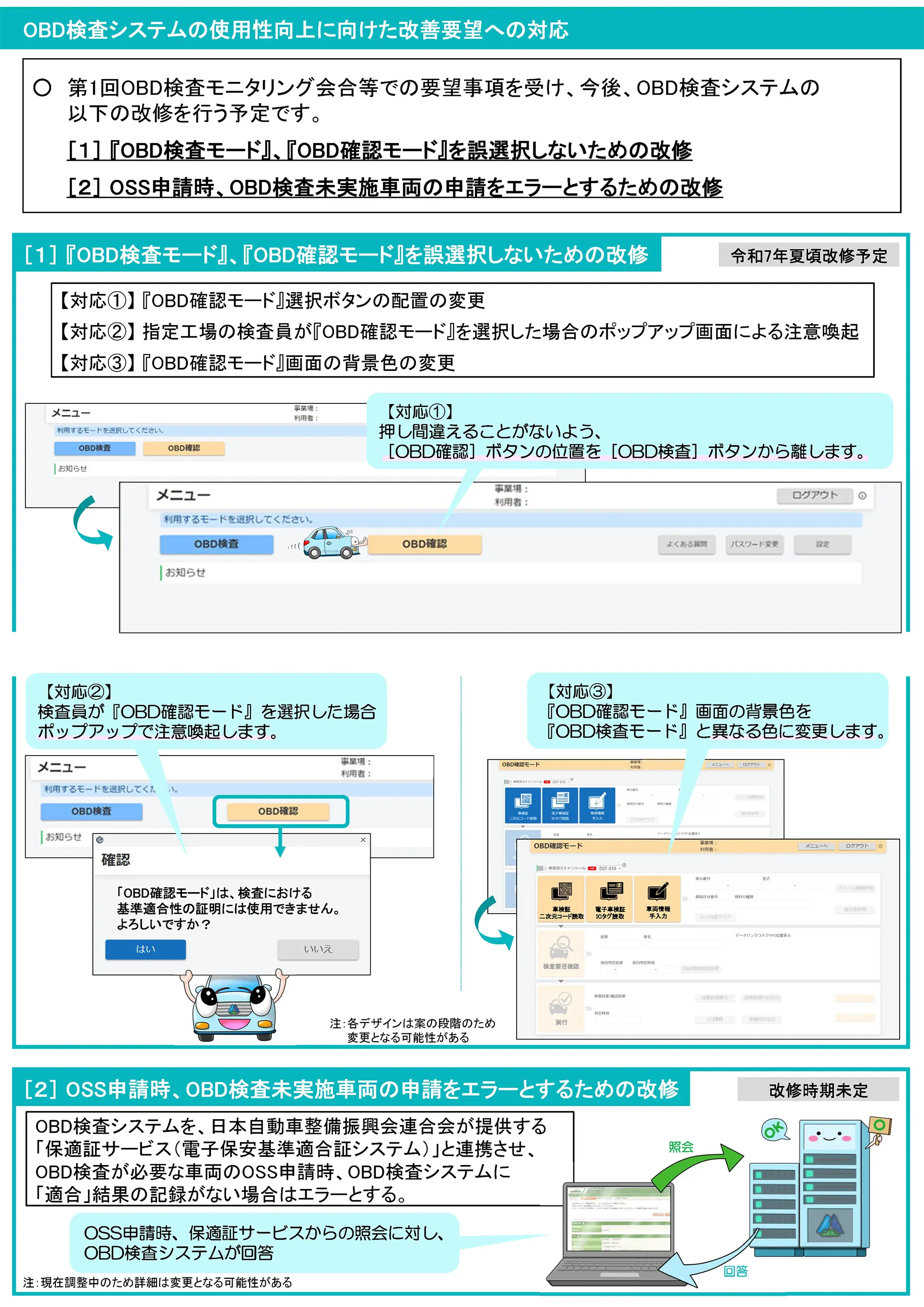

そして、前回会合で自工会より提案されたOBD検査システム改善のうち、「OBD検査」モードと「OBD確認」モードの誤選択防止については、「OBD確認モード」選択ボタンを「OBD検査」ボタンから離すとともに、選択時に注意喚起をポップアップ。また「OBD確認モード」画面の背景色を変更し、従来は「OBD検査モード」と同じだった青色から、新たに黄色へ変更する案が示され、了承された。こちらは2025年夏頃改修予定。

そのほか、OBD検査システムを保適証サービス(電子保安基準適合証システム)と連携させ、OBD検査が必要な車両のOSS(ワンストップサービス)申請をした際に、検査未実施の車両をエラーとし、保適証の交付と車検証の更新を行えないようにする対策については、「日整連と調整中」(村井指導官)のため改修時期未定とされた。

OBD検査システム改善要望への対応内容

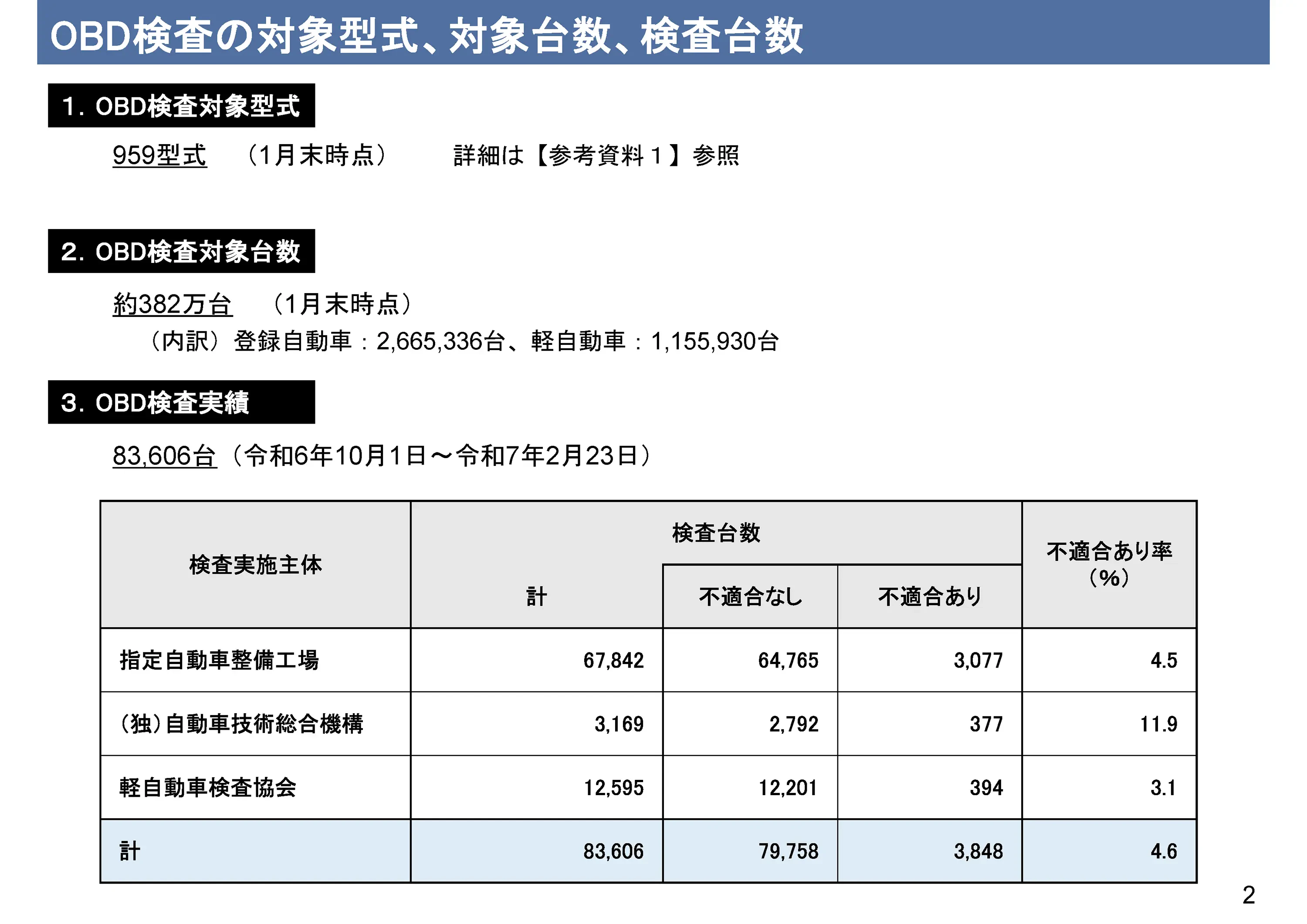

続いて、2024年10月1日より開始されたOBD検査の運用状況を報告。2025年1月末時点のOBD検査対象型式は959(2024年10月末時点は892)、対象台数は登録車266万5336台(同229万4985台)、軽自動車115万5930台(同99万6620台)の計382万1266台(同329万1605台)。

2024年10月1日より2025年2月23日までのOBD検査実績は、指定自動車整備工場(指定工場)が6万7842台で、「不適合あり」率は4.5%(2024年10月1日~11月24日は1万9690台・4.8%)。機構は同3169台・11.9%(同742台・13.5%)で、軽検協は同1万2595台・3.1%(同4772台・4.0%)、全体で同8万3606台・4.6%(同2万5204台・4.9%)となった。

これらの結果について村井指導官は「これまでOBD検査対象型式は軽自動車やトラックが多かったが、登録車の売れ筋車種が仲間入りしているため、対象台数が急激に増えており、特定DTCの出方も変わってきている」と指摘。また不適合あり率の低下については「指定工場を中心にOBD検査に慣れてきた」と推測している。

OBD検査の対象型式・台数と検査実績

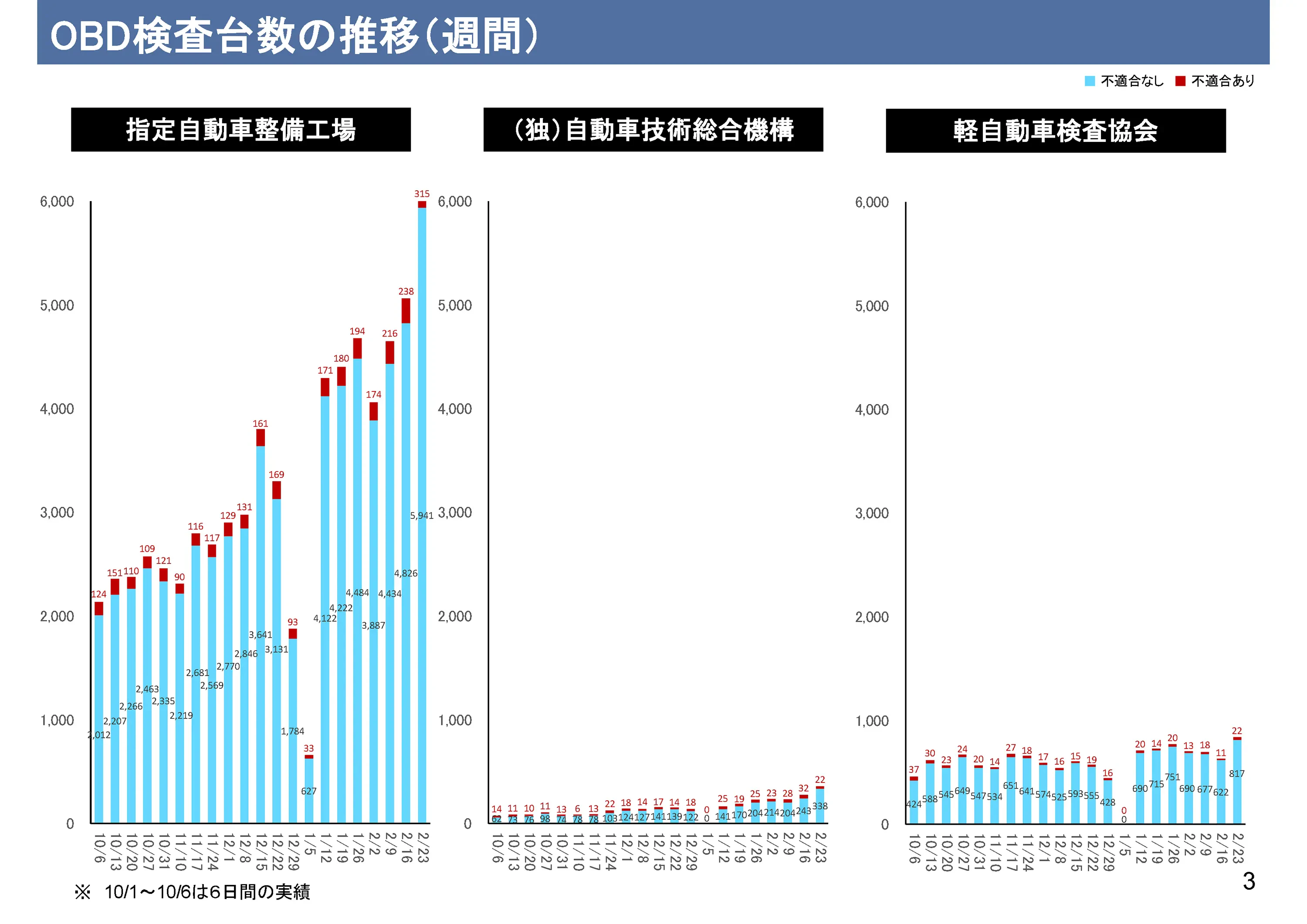

1週間あたりの検査台数グラフを見ても昨年末以降右肩上がりに増えており、「OBD検査対象型式が増えていることに加え、年度末に向けてそもそも車検の台数が増えていることもあるため、車検のピークを超えれば落ち着く可能性はあるものの、OBD検査対象型式は今後増える一方なため、長い目で見ると増加傾向になっていく」と予測した。

1週間単位のOBD検査台数推移

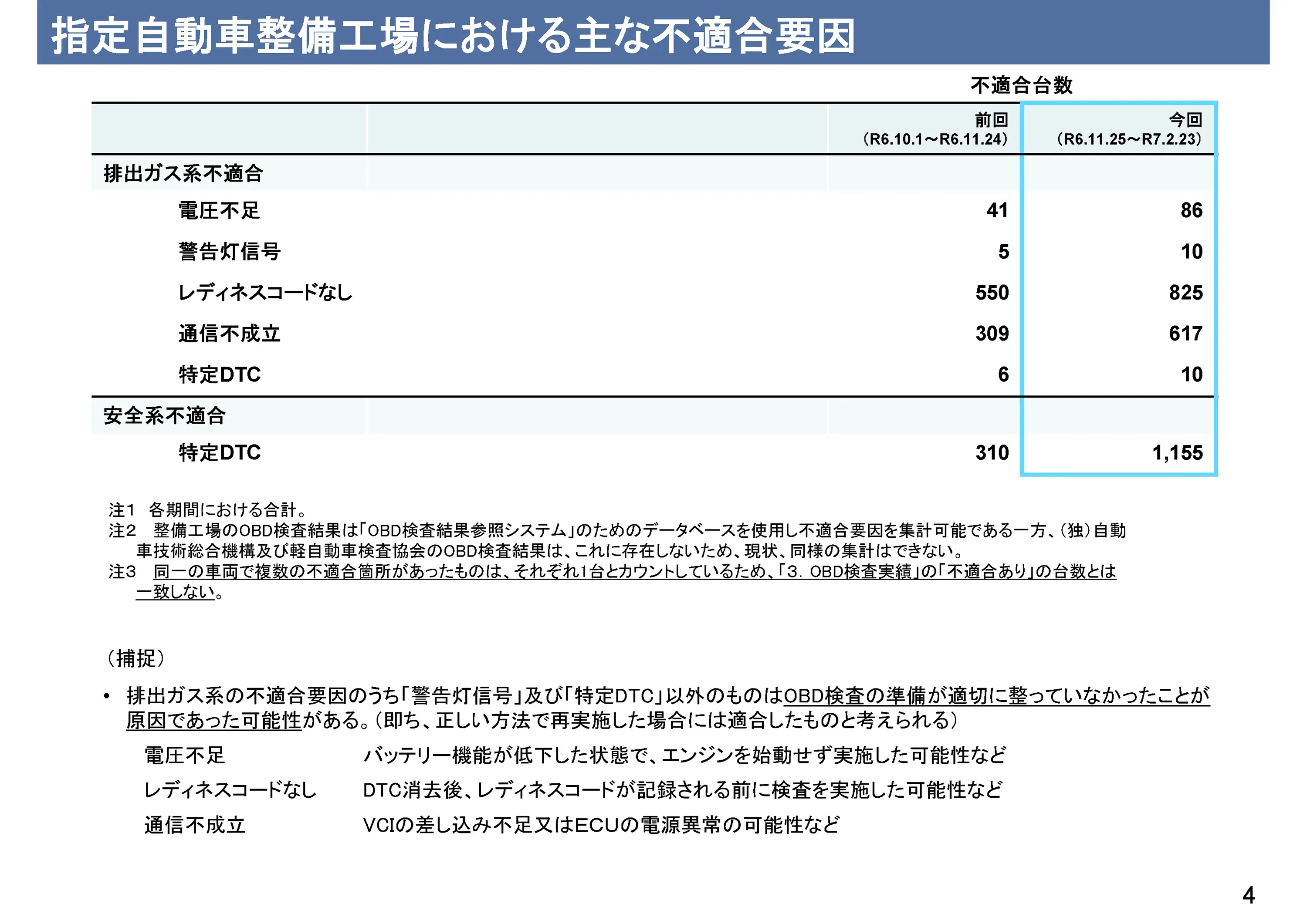

指定工場の検査結果より集計された、2024年11月25日~2025年2月23日までの「不適合要因」は、「排出ガス系」のうち「電圧不足」は86件(前回集計の2024年10月1日~11月21日は41件)、「レディネスコードなし」は825件(同550件)、「通信不成立」は617件(同309件)。

一方、安全系の不適合が、前回の310件から、今回は1155件へと大幅に増加。この要因について村井指導官は「カメラ、ミリ波レーダー、コントロールユニットの故障、センサーの通信途絶など様々だが、内訳としてはセンサーの通信途絶が多い。これはセンサー類を内蔵するバンパーなどを取り外して、修理後に結線しないままといった作業忘れの可能性もある」と推測し、車体整備事業者への注意喚起を再度行った。

そして、2024年10月1日より2025年2月23日までに実施したモニタリングの評価を「引き続き重大な問題は発生しておらず、コールセンターにも重大な連絡は来ていない。全国で順調に運用されている」と総論している。

<後編に続く>

(文・写真=遠藤正賢 図=国土交通省)

指定工場における主な不適合要因