JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

日整連、令和6年度版「自動車整備白書」を発行

2025/05/12

日本自動車整備振興会連合会(喜谷辰夫会長)はこのほど、「自動車整備白書」の令和6(2024)年度版を発行した。同書は2024年6月末時点における自動車特定整備事業者を対象とした調査結果をまとめたもの。そのため、売上高などは同年6月末時点に最も近い決算期分の数値を基にしており、実質的には2023年度の実績となる。同書が提示した業態別の売上高や事故整備の入庫台数、平均単価などについて、過去のデータの比較と併せて紹介する。

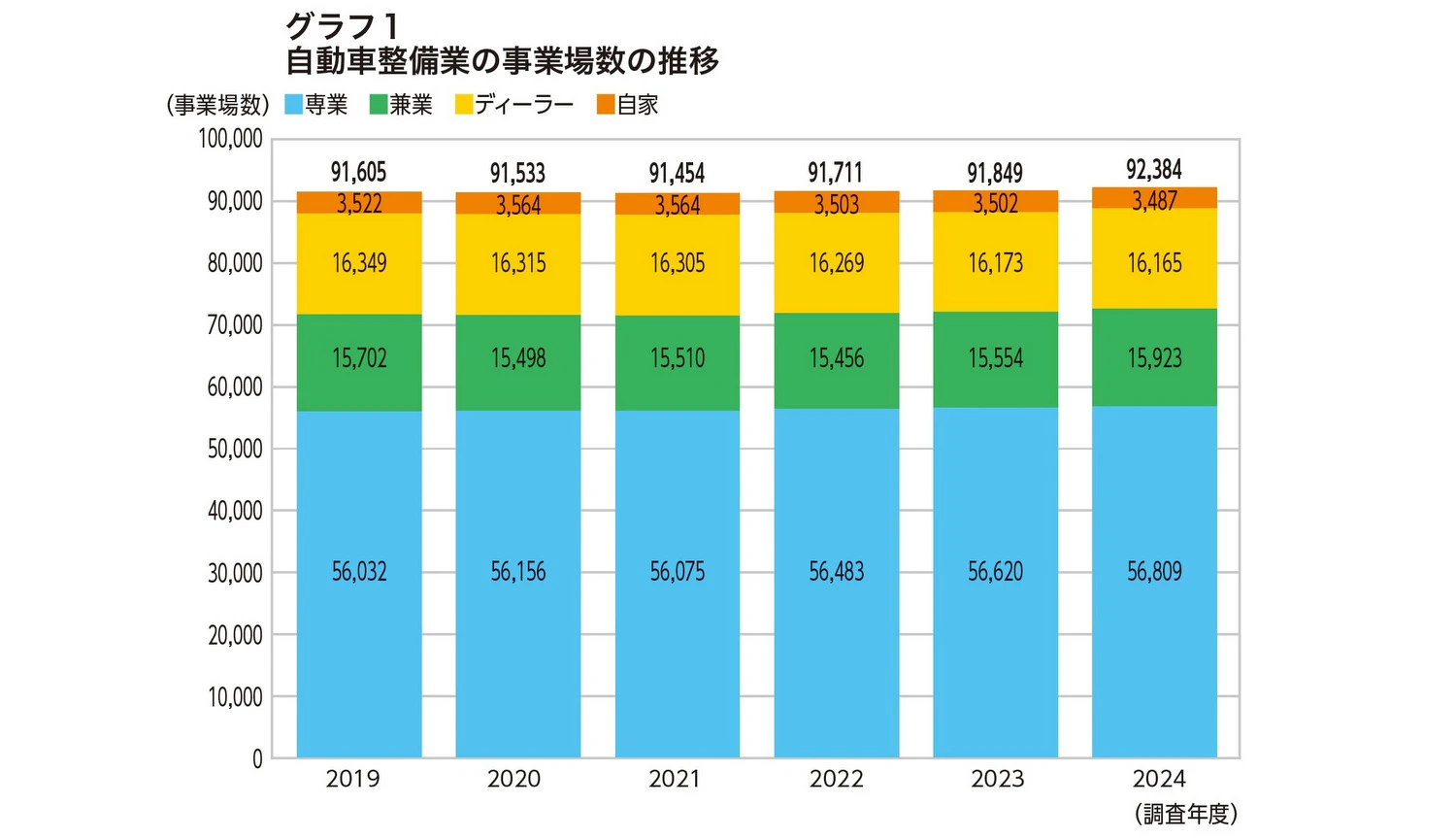

事業場数と整備売上高の推移

事業場数の推移を示したグラフ1を見ると全事業場数の合計は92,384事業場(対前年度比535事業場・0.6%増)となり、3年連続の増加で過去最多となった。業態別に見ると、専業は189事業場(0.3%)増、兼業は369事業場(2.4%)増、ディーラーは国内販売網の再編による事業合理化などにより8事業場(0.05%)減、自家は15事業場(0.4%)減。専業と兼業が増加した背景には、車体整備事業者やガラス修理事業者による電子制御装置整備認証の取得が進んだことなどがある。また、指定工場数は前年より158事業場(0.5%)減の29,932事業場と2年連続で減少した。

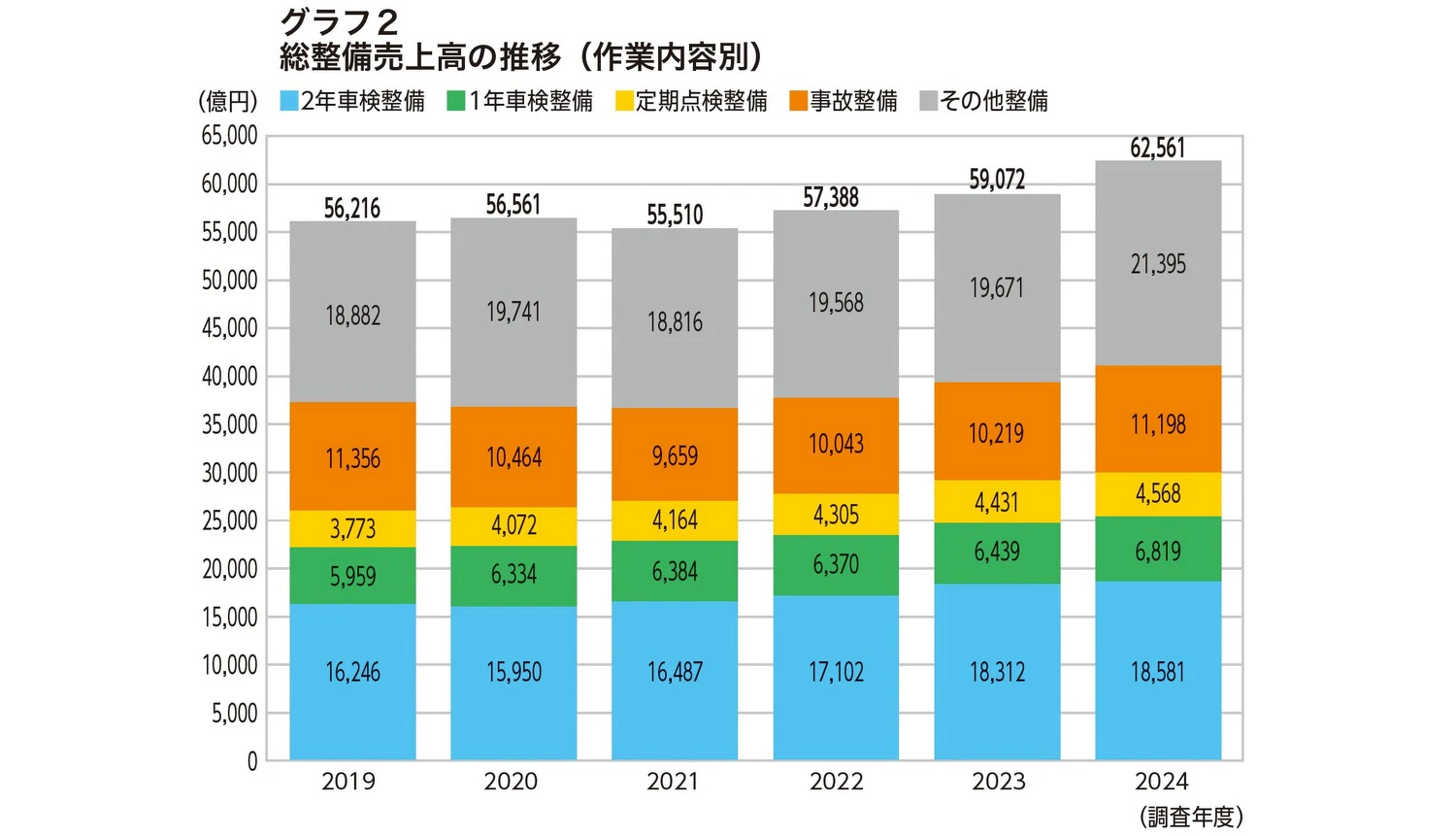

総整備売上高(グラフ2)は6兆2,561億円で、前年度比で3,489億円(5.9%)増となり、6兆円を超えたのは2006年以来18年ぶり。作業内容別では2年車検整備が1兆8,581億円(前年度比1.5%増)、1年点検整備が6,819億円(同5.9%増)、定期点検整備が4,568億円(同3.1%増)、事故整備が1兆1,198億円(同9.6%増)、その他整備が2兆1,395億円(同8.8%増)。業態別では専業が2兆2,483億円(同4.4%増)、兼業が7,716億円(同11.8%増)、ディーラーが2兆9,743億円(同5.4%増)、自家が2,619億円(同8.0%増)だった。

市場全体では、新車販売台数が自動車生産の正常化に伴い453万台と、2年連続で増加した。一方、自動車整備市場においては継続検査台数が前年割れしたものの、総整備売上高は3年連続で伸長した。

事故整備の動向

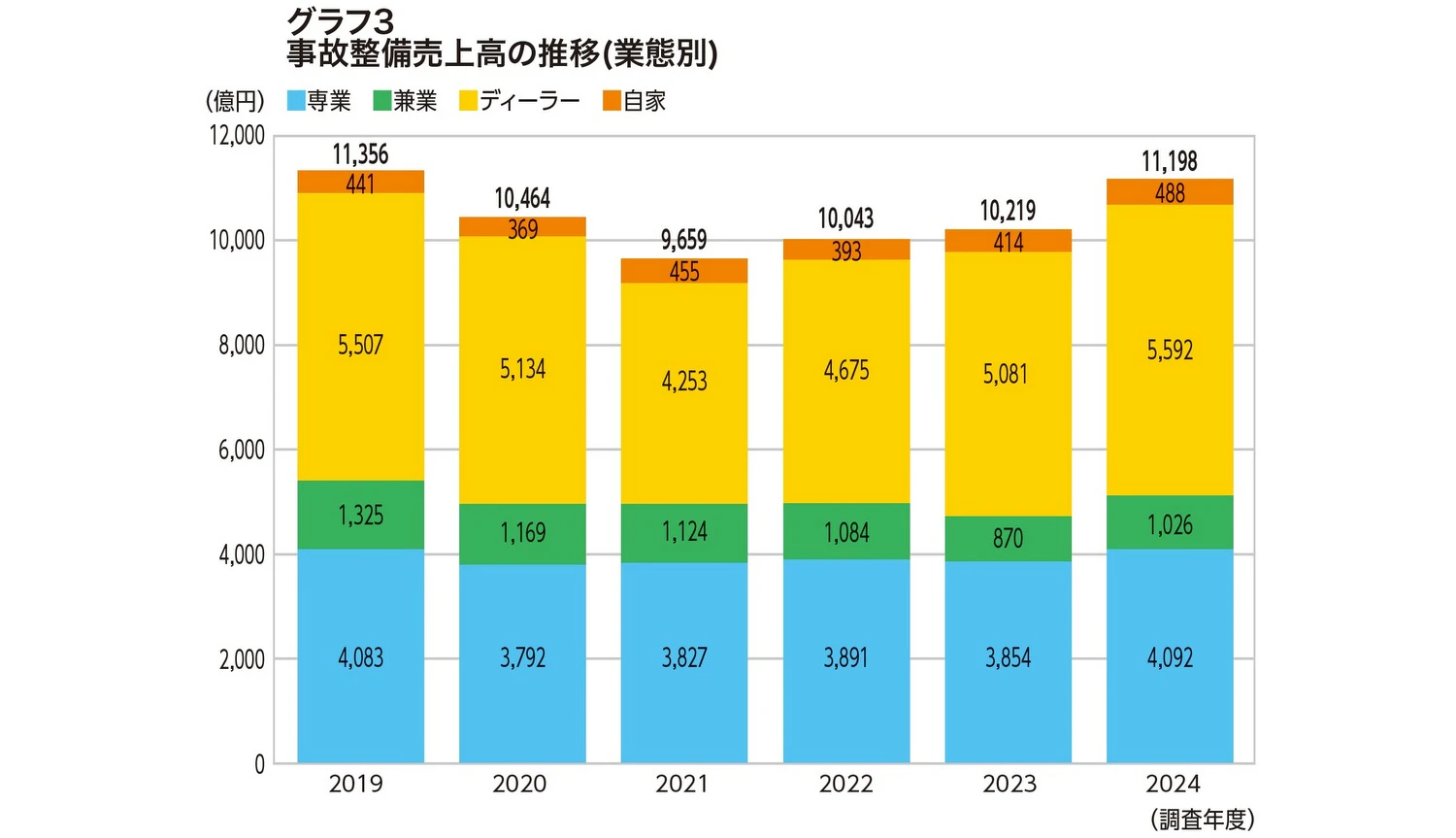

グラフ3は業態別に事故整備売上高の推移を示したもの。専業が前年度比238億円(6.2%)増の4,092億円、兼業が同156億円(17.9%)増の1,026億円、ディーラーが同511億円(10.1%)増の5,592億円、自家が同74億円(17.9%)増の488億円だった。

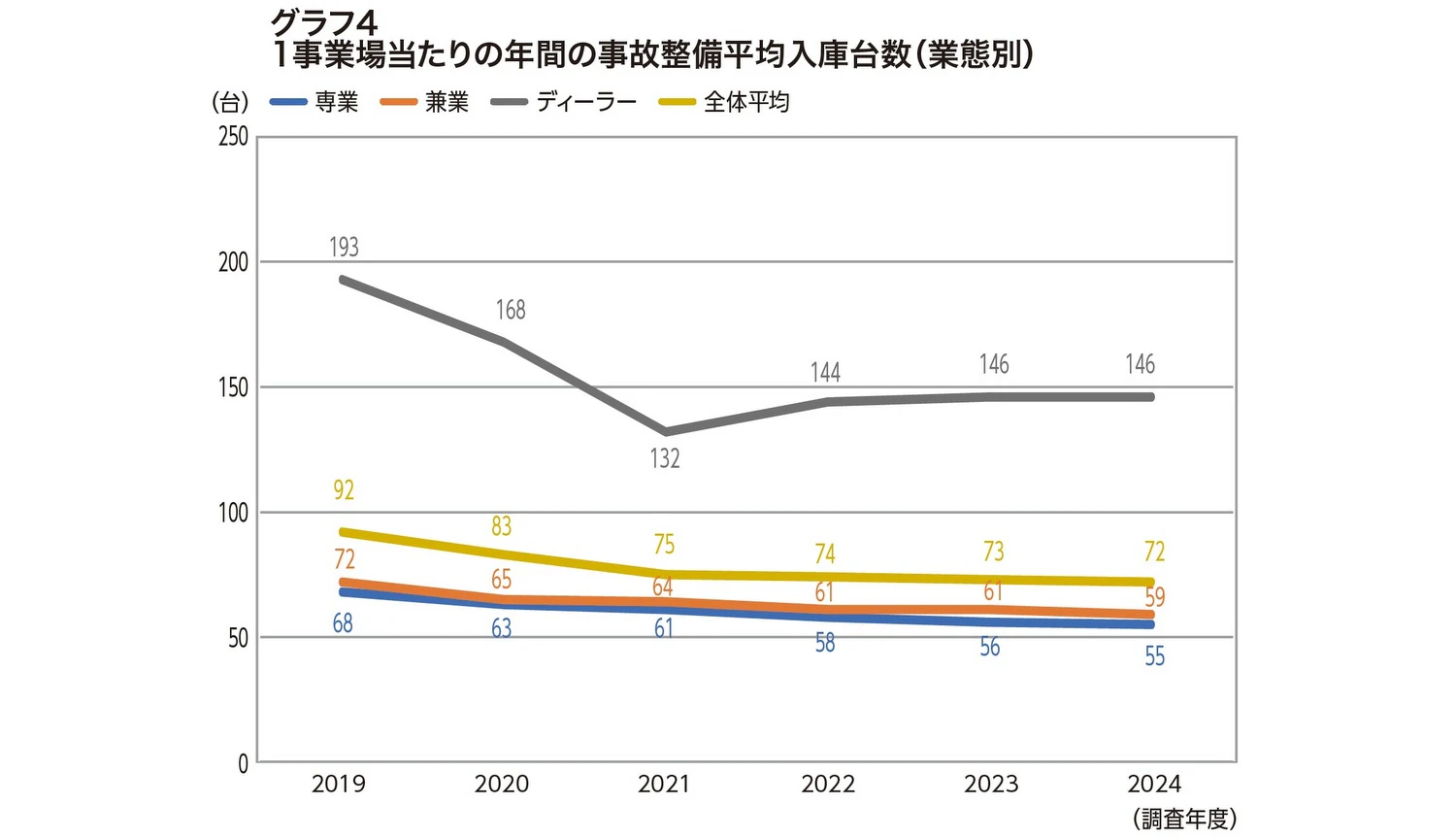

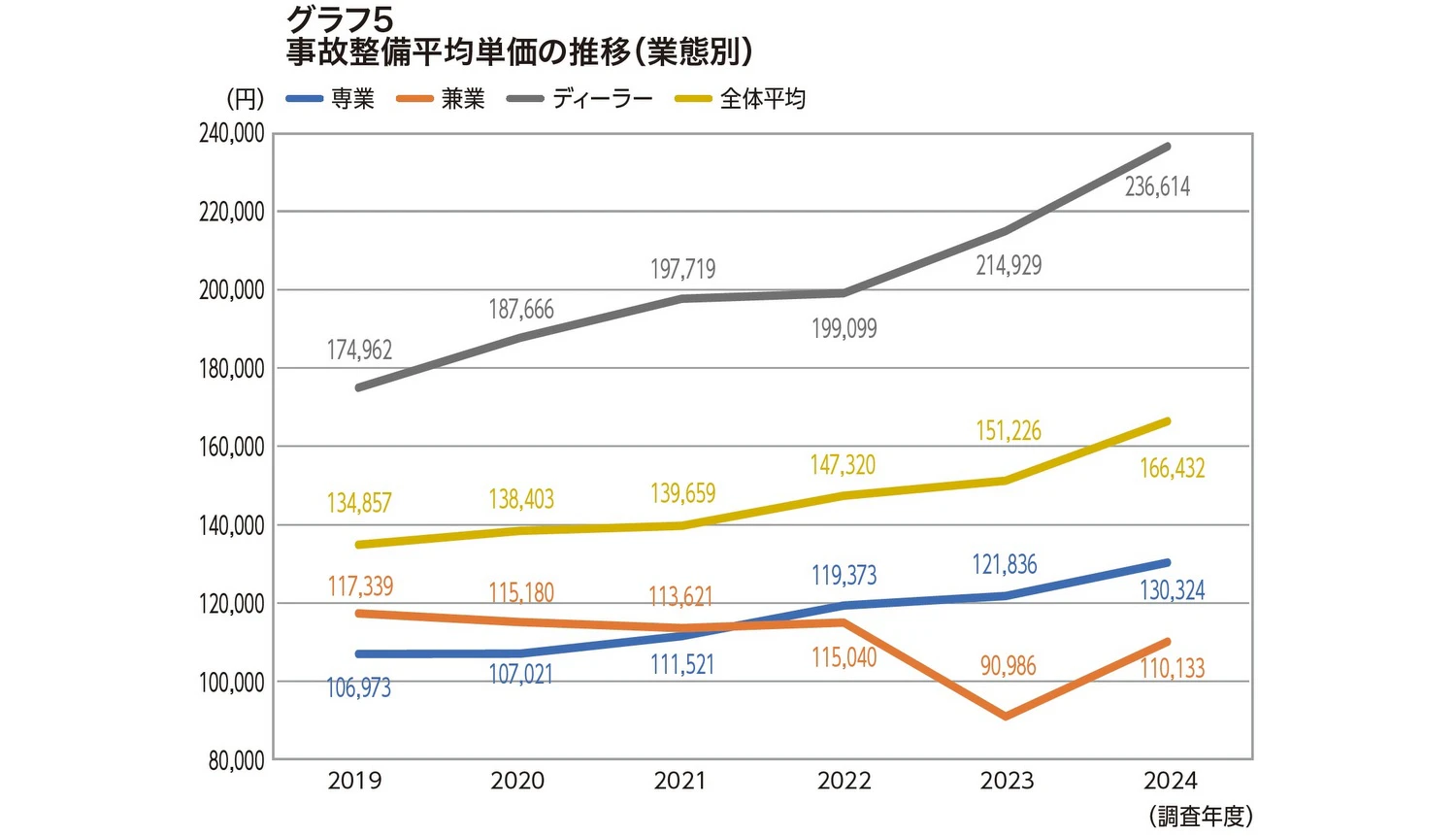

1事業者当たりの年間の事故整備平均入庫台数(グラフ4)と事故整備平均単価(グラフ5)を見ると、全体平均で入庫台数が1.3%減少したものの、平均単価は10.1%上昇していた。

事故整備売上高全体では前年度比9.6%増と3年連続で増加。ASVに対する事故整備では、レーダーやカメラなどの高額部品の交換、エイミングやアライメント調整が必要なケースもあり、整備単価は上昇傾向にある。また、損害保険会社各社と車体整備工場の協定見直しにより指数対応単価が引き上げられたことも、事故整備売上高の上昇に影響したと推測される。

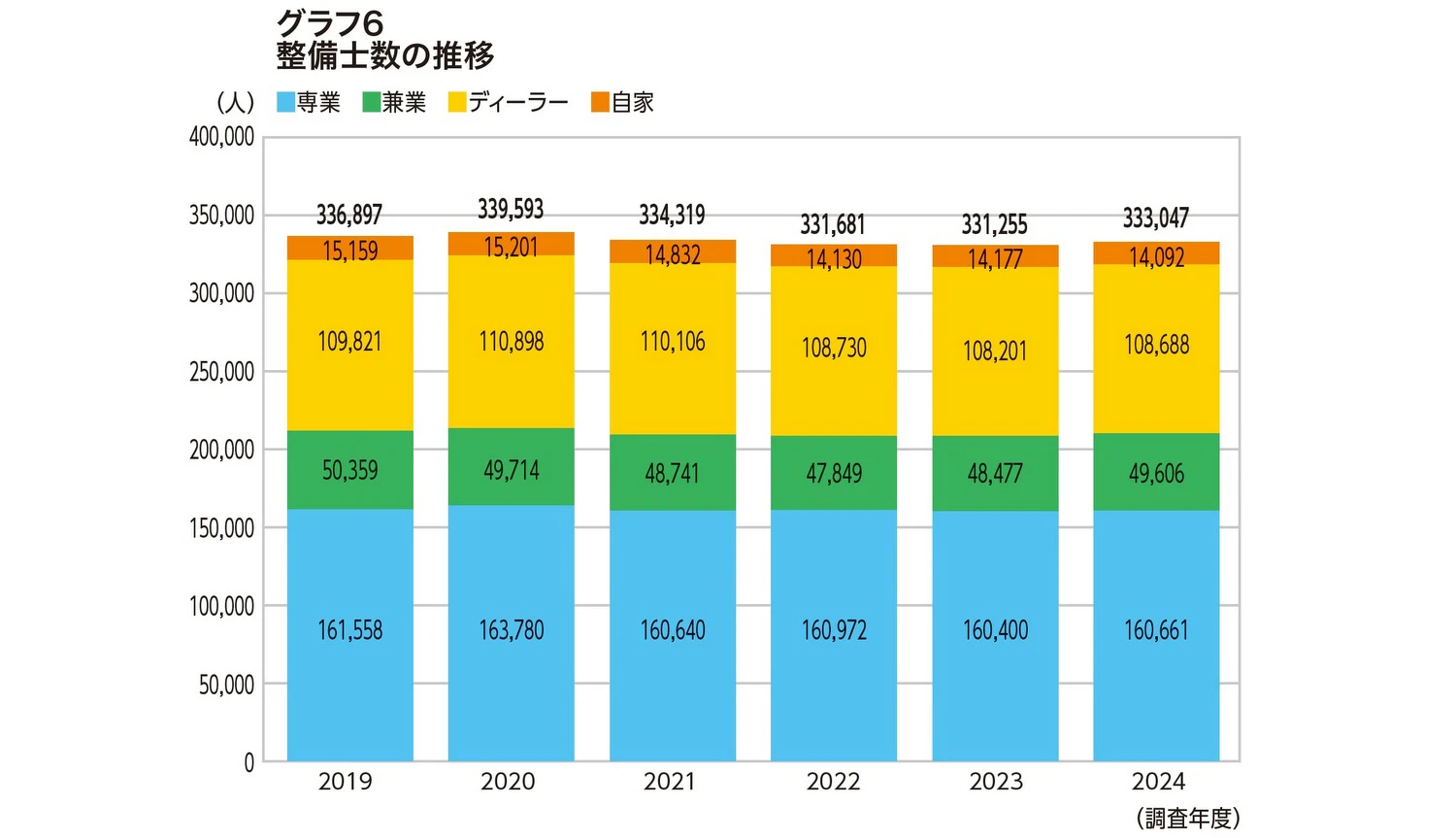

整備士数と整備要員の平均年齢

整備士数は2011年(347,276人)をピークに減少傾向にあるが、2024年は333,047人(前年度比1,792人、0.5%増)と4年ぶりに増加した(グラフ6)。業態別では専業が160,661人(同261人・0.2%増)、兼業が49,606人(同1,129人・2.3%増)、ディーラーが108,688人(同487人・0.5%増)と増加したが、自家は14,092人(同85人・0.6%減)と減少した。

一方、整備要員の平均年齢(自家除く)は47.4歳で、前年度から0.2歳上昇。業態別では専業が52.8歳(同0.1歳上昇)、兼業が48.8歳(同0.3歳上昇)、ディーラーが37.3歳(同0.3歳上昇)といずれも上昇していた。

若年層の人口減により新卒者の採用が困難となっている一方で、人材を中年層の中途採用や高齢整備要員にも頼らざる得ないことが示される結果となった。