JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

製造業の未来予測!2030年に向けた課題と企業が今すぐ取り組むべき対策を解説

2030年の製造業は、人手不足やDX化の遅れといった課題に直面すると予測されています。この記事では、未来の製造業が乗り越えるべき具体的な課題を明らかにし、持続的な成長を実現するために企業が今から取り組むべき対策を網羅的に解説します。将来の事業計画策定にお役立てください。

2025/09/01

2030年、日本の製造業は大きな変革の時を迎えます。少子高齢化による労働人口の減少はさらに深刻化し、多くの企業が事業の存続に関わる課題に直面すると予測されています。一方で、AIやIoTなどのデジタル技術の進化は、新たなものづくりの可能性を切り拓くでしょう。

この記事では、2030年の製造業がどのような未来を迎えるのかを予測し、企業が直面するであろう深刻な課題を明らかにします。その上で、未来を勝ち抜くために今から取り組むべき具体的な対策について、事例を交えながら詳しく解説します。

2030年に予測される製造業の未来像

2030年の製造業は、テクノロジーの進化により、ものづくりのあり方そのものが大きく変化していると予測されます。消費者のニーズは多様化し、生産現場では人と機械の協力関係が新たなステージに進みます。

「マスカスタマイゼーション」が主流に

2030年には、個々の顧客の要望に応じた製品を大量生産に近い効率で製造する「マスカスタマイゼーション」が一般的になります。従来の大量生産モデルでは、消費者は企業が企画した製品を受け取ることが基本でした。しかし、Web3.0やメタバースといった技術の進展により、企業は消費者の声をリアルタイムで製品開発に反映できるようになります。 これにより、顧客一人ひとりの嗜好に合わせた製品を、短納期かつ低コストで提供することが可能になるでしょう。

人とロボットが協働する工場

製造現場では、人とロボット、そしてAIが融合し、より安全で効率的な環境が実現します。 従来「3K(きつい、汚い、危険)」と言われた作業の多くはロボットが担い、人はより創造的な業務や、ロボットでは対応できない複雑な判断を要する作業に集中できるようになります。遠隔操作技術の進化により、従業員はオフィスや自宅から工場のラインを管理・操作することも可能になり、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が広がります。

サプライチェーンの最適化が進む

デジタル技術の活用により、原材料の調達から生産、在庫管理、そして顧客への配送に至るまで、サプライチェーン全体の最適化が進みます。AIによる需要予測の精度が向上し、無駄な在庫を抱えるリスクが大幅に減少します。また、ブロックチェーン技術などを活用することで、製品のトレーサビリティが確保され、品質管理のレベルも向上するでしょう。

テクノロジー | 2030年の製造業における活用イメージ | もたらされる変化 |

AI・IoT | リアルタイムのデータ収集・分析による需要予測、生産計画の自動最適化 | 在庫の削減、生産性の向上 |

ロボティクス | 危険作業や単純作業の自動化、遠隔操作による工場管理 | 労働環境の改善、人手不足の解消 |

メタバース | バーチャル空間での製品設計、シミュレーション、遠隔での技術指導 | 開発リードタイムの短縮、技術継承の促進 |

2030年に向けて製造業が直面する4つの深刻な課題

輝かしい未来が予測される一方で、日本の製造業は2030年に向けて、これまで以上に深刻な課題に直面します。これらの課題への対応が、企業の将来を大きく左右することになります。

労働人口減少による深刻な人手不足

日本は急速な少子高齢化により、2030年には労働人口が大幅に減少することが確実視されています。 製造業においても、多くの企業がすでに人手不足に悩んでいますが、この状況はさらに悪化する見込みです。特に中小企業では、人材の確保がますます困難になり、事業の継続自体が危ぶまれるケースも出てくるでしょう。

ベテランの引退による技術継承の断絶

長年日本のものづくりを支えてきたベテラン従業員が次々と退職時期を迎え、彼らが持つ高度なスキルやノウハウが失われる「技術継承」の問題が深刻化します。経済産業省の調査では、製造業の企業の約6割が「指導する人材が不足している」と回答しており、計画的な技術継承が進んでいない実態が浮き彫りになっています。 このままでは、日本の製造業の強みである高品質なものづくりが揺らぎかねません。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の遅れ

デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が叫ばれていますが、日本の製造業ではその取り組みが遅れているのが現状です。 多くの企業では、旧来のシステムや業務プロセスが温存され、データを活用した効率的な経営ができていません。DXの遅れは、生産性の低下や国際競争力の喪失に直結する深刻な課題です。

サプライチェーンの複雑化と寸断リスク

グローバル化の進展により、製造業のサプライチェーンは世界中に広がり、複雑化しています。これにより、特定の地域での紛争や自然災害、感染症のパンデミックなどが、部品の供給を止め、生産活動に深刻な影響を及ぼすリスクが高まっています。 近年の新型コロナウイルス感染拡大は、サプライチェーンの脆弱性を改めて浮き彫りにしました。

未来を勝ち抜くために製造業が今すぐ取り組むべき対策

2030年に予測される厳しい未来を乗り越え、持続的に成長していくためには、課題に正面から向き合い、今すぐ対策を始める必要があります。企業が取り組むべき具体的な施策を解説します。

DXを推進しスマートファクトリー化を目指す

人手不足を補い、生産性を向上させるために、DXの推進は不可欠です。IoTセンサーで収集したデータをAIで分析し、生産ラインを自律的に最適化する「スマートファクトリー」の実現を目指すべきです。これにより、品質の安定化、コスト削減、そしてリードタイムの短縮が可能となります。まずはスモールスタートでも構いません。特定の工程からデジタル化に着手し、成功体験を積み重ねていくことが重要です。

多様な人材の確保と育成体制の強化

労働人口が減少する中で、多様な人材が活躍できる環境を整備することが企業の生命線となります。年齢や性別、国籍に関わらず、意欲のある人材を積極的に採用し、定着してもらうための労働環境の改善(例:柔軟な勤務体系の導入、福利厚生の拡充)が求められます。 また、デジタル技術を使いこなせる人材を育成するためのリスキリング(学び直し)プログラムの導入も急務です。

ナレッジマネジメントによる技術継承

ベテランの持つ暗黙知(個人の経験や勘に基づく知識)を、デジタルツールなどを活用して形式知(マニュアルやデータなど)に変換し、組織全体で共有する「ナレッジマネジメント」を構築することが重要です。動画マニュアルの作成や、熟練技術者の作業をデータ化して若手に共有するシステムの導入などが有効です。これにより、属人化していた技術を組織の資産として次世代に継承できます。

データ活用によるサプライチェーン強靭化

AIやIoTを活用してサプライチェーン全体のデータを可視化し、需要変動や供給リスクを早期に検知できる体制を整えるべきです。これにより、特定のサプライヤーへの依存度を下げ、複数の供給ルートを確保するなど、変化に強い「レジリエントなサプライチェーン」を構築することができます。

課題 | 対策 | 具体的なアクション例 |

人手不足 | 多様な人材の確保・定着 | 働き方改革の推進、福利厚生の充実、外国人材の活用 |

技術継承の断絶 | ナレッジマネジメントの実施 | 動画マニュアルの作成、熟練技能のデータ化、技術継承計画の策定 |

DXの遅れ | スマートファクトリーの推進 | IoTセンサーの導入、生産管理システムの刷新、データ分析人材の育成 |

サプライチェーン寸断 | サプライチェーンの強靭化 | サプライヤーの多様化、需要予測システムの導入、在庫管理の最適化 |

【事例】未来に向けて変革を進める製造業の取り組み

すでに未来を見据え、変革に向けた一歩を踏み出している企業も存在します。ここでは、参考となる2社の取り組みを紹介します。

株式会社山善のゲンバトによるDX支援

工作機械や産業用機器を扱う専門商社である株式会社山善は、製造現場のDXを支援するサービス「ゲンバト」を提供しています。このサービスは、中小製造業が抱える人手不足や生産性の課題に対し、IoTツールや自動化システムの導入をサポートするものです。同社の持つ専門知識を活かし、各企業の状況に合わせた最適なソリューションを提案することで、日本の製造業全体のDX推進に貢献しています。

NECの共創による「ものづくりDX」

NECは、自社が長年培ってきたものづくりのノウハウと最先端のデジタル技術を組み合わせ、「ものづくりDX」を推進しています。同社は、顧客やパートナー企業と「共創」することで、個々の企業の課題解決だけでなく、業界全体の変革を目指しています。例えば、AIを活用した需要予測システムや、ローカル5Gを活用したスマートファクトリーの実現など、未来のものづくりに向けた具体的なソリューションを提供しています。

まとめ

2030年の製造業は、人手不足や技術継承といった深刻な課題と、デジタル化による大きな可能性が共存する時代となります。本記事で紹介した未来像と課題を正しく認識し、DXの推進、多様な人材の確保、技術継承の仕組み化といった対策に今すぐ着手することが、企業の未来を左右します。変化を恐れず、未来を勝ち抜くための一歩を踏み出しましょう。

あなたにおすすめの記事

-

なんだか歯がゆい 日産エクストレイル エクストリーマーX e-4ORCEのエンジンは技術の結晶なのに

2026/01/19

-

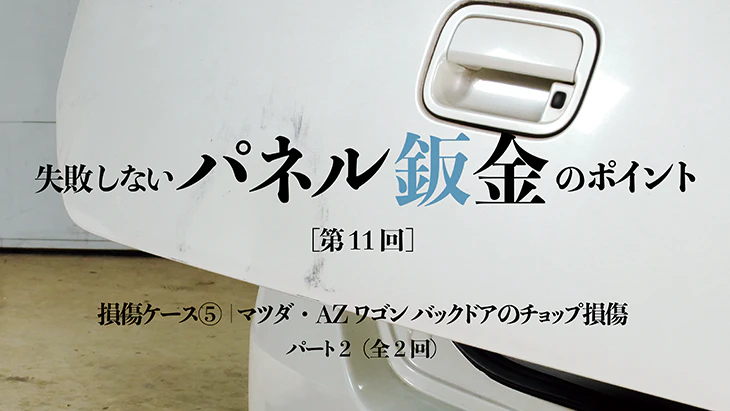

BSR誌面連動企画 『失敗しないパネル鈑金のポイント』 第11回

2026/01/15

-

BSR誌面連動企画『磨きの匠』 FILE#11 磨研・高崎康弘

2026/01/15

-

ベロフジャパン スーパーキャパシタ ジャンプスターター 12V

2026/01/14

-

2気筒減らしても612馬力を発揮する「メルセデスAMG E 53ハイブリッド4MATIC+」をテスト!

2026/01/14

-

ホンダ、四輪事業のシンボル「Hマーク」を刷新 次世代EVや主力HVに採用へ

2026/01/13