JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

[特集]地域連携のススメ(1)

2025/07/29

整備工場数は増加を続ける

市場はこのまま安泰なのか?

少子高齢化が進むことで、結果的に整備工場も減少し、現時点で約8,000万台ある保有車両(保有台数も減少していくだろうが)の整備は充分カバーできるのだろうかという懸念が払拭できない。

とはいえ、その懸念は果たして正しいのだろうか。3月に発行された令和6 年度版の自動車整備白書によると、全国の認証工場数(事業場数)は対前年で535 事業場(0.6%)増加。3 年連続のことである。

表 事業場数及び従業員数・整備士数の推移

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

事業場(認証工場)数 | 91,605 | 91,533 | 91,454 | 91,711 | 91,849 | 92,384 | |

専 業 | 56,032 | 56,156 | 56,075 | 56,483 | 56,620 | 56,809 | |

兼 業 | 15,702 | 15,498 | 15,510 | 15,456 | 15,554 | 15,923 | |

ディーラー | 16,349 | 16,315 | 16,305 | 16,269 | 16,173 | 16,165 | |

自 家 | 3,522 | 3,564 | 3,564 | 3,503 | 3,502 | 3,487 | |

指定工場数 | 30,087 | 30,085 | 30,083 | 30,104 | 30,090 | 29,932 | |

整備関係従業員数(人) | 536,493 | 539,086 | 544,670 | 547,332 | 554,307 | 562,869 | |

うち整備士数(人) | 336,897 | 339,593 | 334,319 | 331,681 | 331,255 | 333,047 | |

整備士保有率(%) | 84.4 | 85.1 | 83.8 | 83.0 | 82.9 | 82.8 | |

出典:令和6年度版 自動車整備白書

一方で業種別に見ると、専業及び兼業工場は全体と同じく増加なのに対し、ディーラー及び自家工場は減少、しかもディーラーは5 年連続減少と全体よりも厳しい状況だ。

工場数も大事だが、そこで働く人数も見逃してはいけない。整備関係従業員数は5 年連続の増加、整備士を含めた整備要員数も3 年連続増加だが、整備士は対前年こそ1,792 人増加であるものの、その前までは3年連続で減少。整備要員数に占める整備士の割合(整備士保有率)は4 年連続で減少している。

すなわち、日本全国、また整備工場数というマクロ視点で見れば市場は拡大しているかのようだが、整備士数というミクロ視点で見れば市場は次第に減少傾向にあることが分かる。

実際、日々の取材活動においても、やれあそこの工場が廃業した、そこの工場が倒産したという話を耳にする機会が増えた。

それも、廃業・倒産というと、より過疎化が進んでいるであろう地方(都市)の話でしょ? と思いがちだが、首都圏でもそういった話を聞くことが多くなってきた。

よく日本人は、「マイナスなことは自分の身に起こらない」と考えると言うが、少子高齢化の状況に置かれているのはどこも同じ。地方だからとか首都圏だからとか関係なく、今やどの地域にだって(整備工場の)廃業・倒産は起こり得ることなのだ。

国も整備難民解消に動く

我々にもできる対策は?

こうした状況に政府も手をこまねいているわけではない。直近では6月から訪問特定整備が可能となった。軽作業であれば自宅駐車場でできるようになったし、設備こそ残っているものの、整備士不足から要件を満たせずに休眠している自家工場に整備士が出向いて作業をすることも可能になった(詳細は本誌4月号を参照)。

整備を受けたくとも受けられない、いわゆる「整備難民」を生まないための施策の1つである。ただし、これだけで整備難民を生まないで済むかというと、必ずしもそうとは限らない。

たとえば、整備士を派遣できるということは、その工場に人員的な余裕があるからこそできることであり、逆に自社での作業で手いっぱいという工場であれば、そうした訪問整備に応えることは難しい。

1 社で難しいのであれば、今こそ横の連携を見せる時なのではないだろうか。右肩上がりで市場が拡大していた時代は、店(工場)を空けていれば客が勝手に入ってきた。せっかく獲得した客を他に捕られてなるものか、他の工場はライバルという存在だった。

しかし今はそんな時代ではない。地元の安心・安全を守るという広い視点で考えるならば、同じ地域の安心・安全を守る仲間として他の工場と手を取り合っても良い。地域連携が今こそ必要なのである。

![[特集]地域連携のススメ](https://images.microcms-assets.io/assets/d2e4fe1647df4cbaa78dfa610b1ed1a4/7682b37c6f9b4bcc8df2d935ac83c1ea/feature_introduction_01.webp)

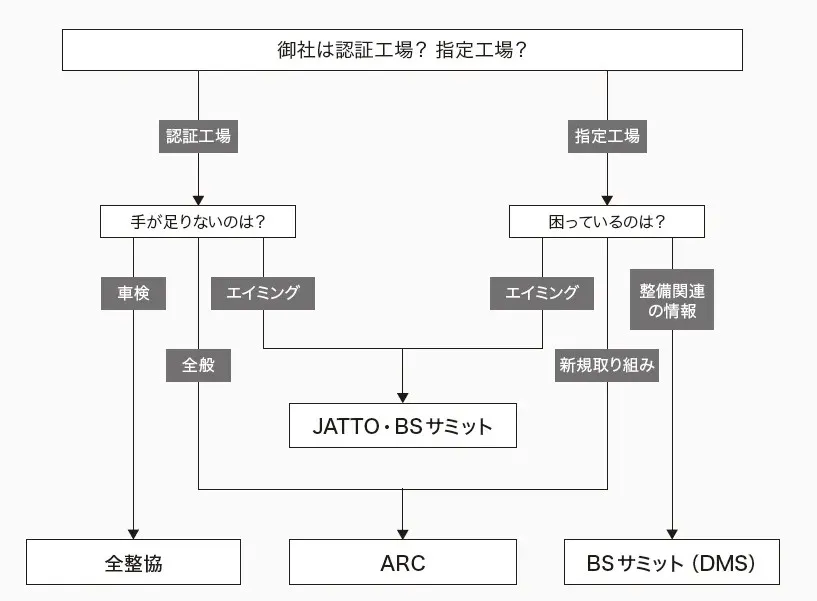

一口に地域連携と言っても、様々なやり方がある。時代を反映して、地域連携に関するサービスがすでにいくつか存在している。手っ取り早くはこうしたサービスを利用してみるのも一つの手段である。自社に合うサービスはどれか、フローチャートを参考にしてもらいたい。主要な提携・連携サービスを次ページにて紹介している。

図1 自社に合った地域連携サービスは?

さらに以降のページでは、既存サービスを利用する・しないに関係なく、地域連携事例の数々を紹介する。両者を通じて、自社に合ったやり方が見つかれば、こんなにうれしいことはない。

“[特集]地域連携のススメ”のその他記事はこちらから