JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

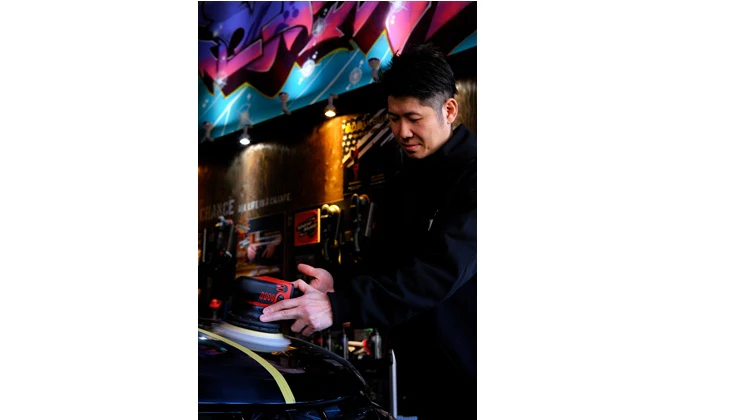

BSR誌面連動企画『磨きの匠』 FILE#5 ジーアンドティー・澤田春紀

磨きは、テクニックよりも、「最適な工程」の探求と正しい「資機材選び」が重要である

2025/07/14

PROFILE

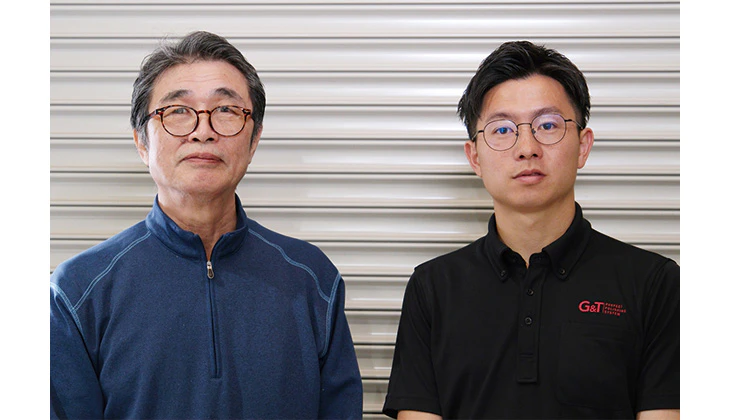

澤田春紀(さわだ・はるき/写真右)

ジーアンドティー

経験年数 4年目

主な経歴 自学卒業後、輸入車ディーラーで新車販売を経験後、同社に入社。塗装からコーティングまでをひたすら技術習得に励んだ結果、短い経験年数ながらテクニカルアドバイザーとして活動中。

座右の銘 「不撓不屈」

――磨き作業で意識すべきポイントや考え方について

効率良く磨くためには、まず完成までの各工程を具体的にイメージし、頭の中でその到達点に向かって工程を消化する考え方が効率的で重要である。

常に探求心を持って、資機材や工程の見直しを怠らず、完成までの時間短縮に挑戦していくのが近道である。

作業前に塗膜の硬さや乾燥具合い、塗り肌の状態、塗膜の特徴的な性質などを事前情報として整理することも重要なポイントとなる。中でも肌調整は最も重要で、ペーパー処理か、バフ研磨のみか、それがどの程度の調整が必要か、それによって資機材の選択や、工程が決まると言っても過言ではない。特にバフに関しては、肌調整を念頭に、毛足の長さや材質を決める必要がある。無事に予定通りの肌調整を行えたら、磨き作業は、ほぼ完成となる。その後のバフ目処理や、仕上げまでの工程はツールの性能も良くなっているので、難しい作業ではないだろう。

コンパウンドはツヤ出し成分が少なく、脱脂清掃後に戻りがないものなら、好みの問題になるので自身に合ったものを選ぶ必要がある。近年、ワイドレンジ対応の製品が増えており、うまく使えば工程短縮につながる。その一方で研磨剤の破砕性を活用している場合が多く、トルクのかけ方や塗膜の硬さの違いにより仕上がりにムラが出やすいので、製品のクセを理解する必要がある。

――次次世代を担う若手技術者にメッセージを

磨きの技術の向上は、目消しと肌調整にはシングルタイプ、バフ目処理と仕上げはダブルアクションを活用した方法を習得することが基本となる。だが、磨きの本質を理解するためには、シングルだけで磨き上げる練習をすることを強く勧める。

技術はテストと検証の繰り返しで向上していく。誰かに教わるだけではなく、探求心と向上心を忘れず自分で考え、試すことが自信につながっていくことを意識してもらいたい。

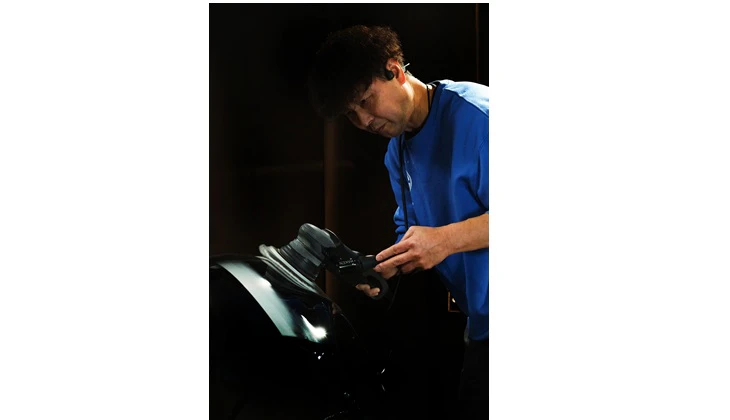

【作業実演】

軟らかい塗膜、からみやすい塗膜の磨き作業

通常のコンパウンドではからんで磨けなかったホンダNシリーズのパネルを、SMOOTH-CUTシリーズで目消しから仕上げまで2工程で行い、コーティングの下地レベルに仕上げた。今回のサンプルパネルは新車の塗膜だが、軟らかい補修塗膜の場合も工程は基本的に同様となる。