JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

[連載]みんながわかる! OBD検査

第1回 そもそもOBD って 何なの?

2025/07/17

■ 研修会でいきなり専門用語を使われても...

OBD検査が昨年10月についに始まりましたが、ほとんどの工場では対象車の入庫がまだないため、実感が分からない人も多いのではないでしょうか。今後、対象車が増え、特定DTCが検出され検査不適合と判定された場合に、適切に対応できるか不安を感じる方も少なくないと思います。

これまで運輸支局や整備振興会が頻繁にOBD検査の研修会を開催しており、車検整備を実施しているほとんどの工場が参加したはずです。しかし、指定工場の管理者や、故障診断の経験が少ない作業者にとっては、「研修会で出てきたOBDやDTCといった専門用語は聞いたことはあるが、実務で使用したことがなく、いまひとつ理解しきれなかった」という声が多く聞かれます。

そこで、全12回を予定している本連載の最初の数回では、管理者や故障診断の経験が少ない方でもOBD検査をしっかり理解できるよう、基礎知識を分かりやすく解説します。本来であれば、研修会の前に知っておくべき内容だと思いますが、対象車の入庫が本格化するのはこれからです。今からでも遅くありませんので、ぜひ参考にしてください。

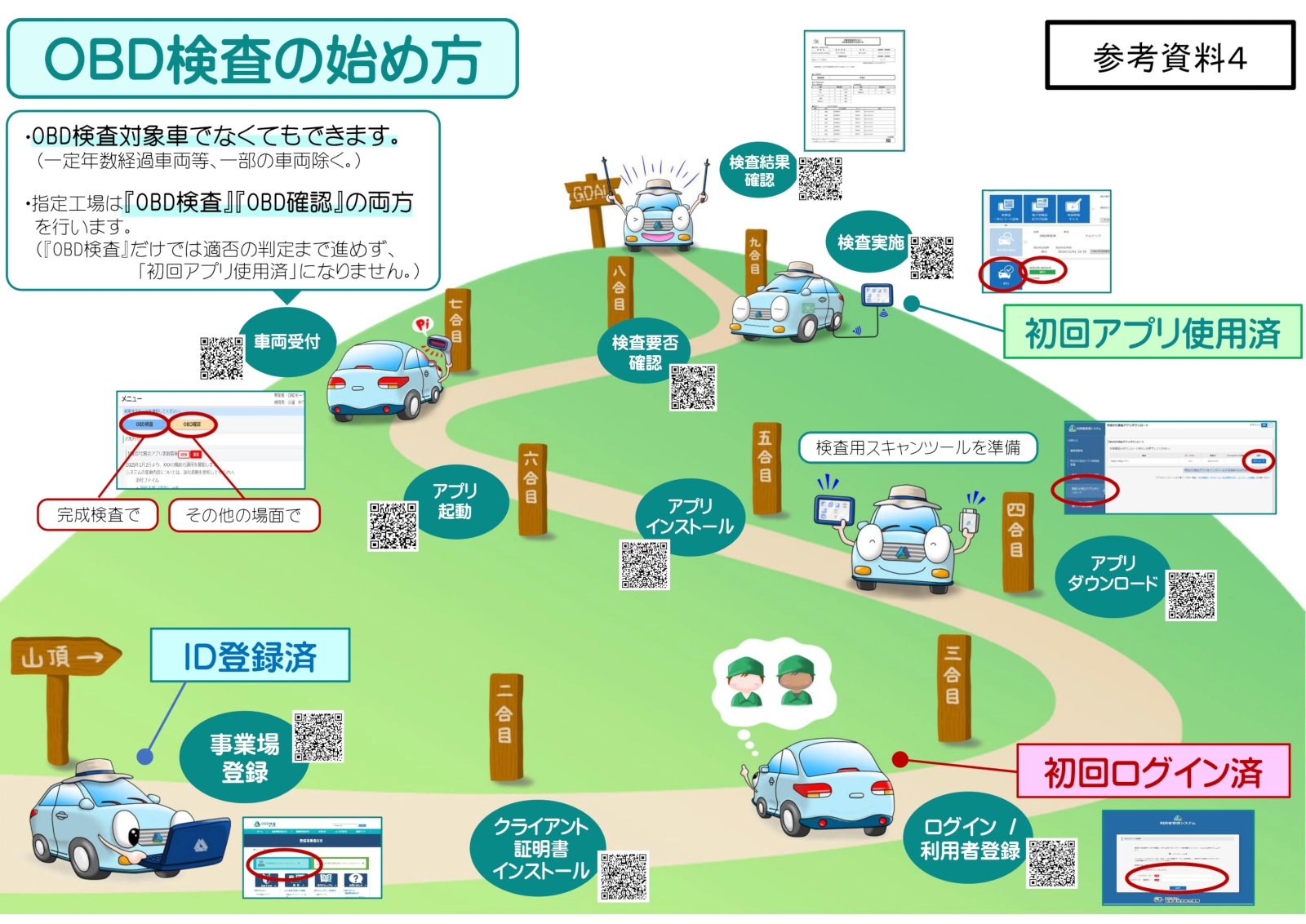

■ 実際のオペレーションはどうすればいいの?

研修会では、図のようにOBD検査制度の概要や関連システムのセットアップ、アプリの操作方法が中心でした。本連載では、その内容を繰り返し説明しません。

研修会では、特定DTCの定義や適合判定の操作方法の説明はありましたが、「特定DTCはどのように選ばれるのか」、「適合判定の基準は何か」といった詳細な解説はほとんどありませんでした。連載の中盤では、これらを独自に分析し、分かりやすく解説します。

さらに、新たに追加された適合判定業務を、実際の車検オペレーションのどの工程にどのように組み込むべきかという具体的なノウハウについても研修会では充分に触れられていません。工場ごとにオペレーションが異なるため、標準的な運用方法を示すのが難しいのは理解できますが、それでも運用のヒントがほしいというのが本音ではないでしょうか。

そこで、連載の終盤では、OBD検査を効率的かつ確実に運用するためのノウハウや注意点についても解説していきます。至らぬ点もあるかもしれませんが、1年間どうぞよろしくお願いいたします。

■ そもそもOBDって何?

今回から数回にわたり、OBD検査を深く理解するために、OBDの歴史と基礎についておさらいします。すでに周知の内容も多いかもしれませんが、知識を体系的に整理する意味でも、一読いただければ幸いです。

OBD(On-Board Diagnostics)とは、「車載自己診断機能」を意味します。この名称は、エンジンECUに搭載された基盤(ボード)上のチップに自己診断機能を持たせたことに由来しています。以前は、多くのセンサーをエンジンに直接接続する必要がある「オフ・ボード」タイプの巨大なコンピューター診断機しかありませんでした。そのため、OBD機能の搭載は画期的な進歩といえます。

OBDの仕組みを簡単に説明すると、ECUが自己診断を行い、異常の疑いがあると判定された場合、故障の種類に応じたコード(DTC)が発行されます。このコードは、異常が発生した際の車両の状態とともに各ECUのメモリに記録されます。そして、スキャンツールを使い、OBD端子からこれらの情報を読み取ることで、故障を診断します。かつて「故障診断機」と呼ばれていたツールが、現在「スキャンツール」と呼ばれるようになったのも、この仕組みの変化によるものです。

■ OBDの誕生と初期の状況

歴史的に見ると、1970年代、高級車にエンジン制御のためのマイクロプロセッサーが搭載され始め、アナログからデジタル制御へと進化しました。それにより自己診断機能の追加が可能になりました。

しかし、制御システムが増えるにつれ、ECUの数や故障コードも増加し、読み出しに時間がかかるようになりました。そこで、OBD専用の読み出し端子が設けられ、故障コードを簡単に読み取れる仕組みが開発されました。しかし、1995年までの「OBD1」時代には、端子形状や故障コードの仕様がメーカーごとに異なっていました。

■ OBD2による共通化

こうした状況を改善するため、仕様を共通化したOBD2が制定されました。OBD2は排ガス規制の一環として、1996年にアメリカ、2001年にEUで販売される車両に義務付けられました。日本でも2008年以降、国土交通省の型式認定を受けた乗用車や小型トラックにOBD2の搭載が義務付けられました。

ただし、OBD2は排ガス規制を目的として制定されたため、端子形状や通信方法は統一されたものの、DTCの詳細定義は排ガス関連の診断に限定された国際規格となっています。では、エンジン以外のブレーキなどを制御するECUのDTCはどうなったのか。次回以降で詳しく解説していきます。

■ 今回の疑問に対する回答

「OBDはエンジン制御のデジタル化とともに導入されましたが、当初はカーメーカーごとに仕様が異なっていました。そこで、共通規格としてOBD2が制定されました。しかし、OBD2では端子形状や通信方法は統一されたものの、DTCの定義は排ガス関連の診断に限定されています」。

第1回ではOBDの基本的な仕組みについて触れましたが、いかがでしたでしょうか?今後、本誌と連動したOBD検査に関するオンラインセミナーも企画しています。その中で、OBDの成り立ちや歴史について詳しく解説する予定ですので、ぜひご期待ください。

(つづく)

連載記事の続きはこちらから

筆者プロフィール

佐野和昭

東北大学 工学部卒業後、トヨタ自動車へ入社。アフターサービス部門に配属され、品質管理からサービス企画・改善、部品のマーケティングまで幅広い分野を担当。その後、自研センターの取締役に就任。新しいアルミ修理技法などの修理技術開発を担当し、機械・工具メーカーなどと意見を交わした。現在は、車体整備をはじめとした整備関連業界において複数社の顧問を務めると同時に、セミナー講師やコンサルタントとしても活躍中。