JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

[連載]みんながわかる! OBD検査

第3回 どうして強制消去できないDTCがあるの?

2025/07/23

■ スキャンツールのメニュー構成の違い

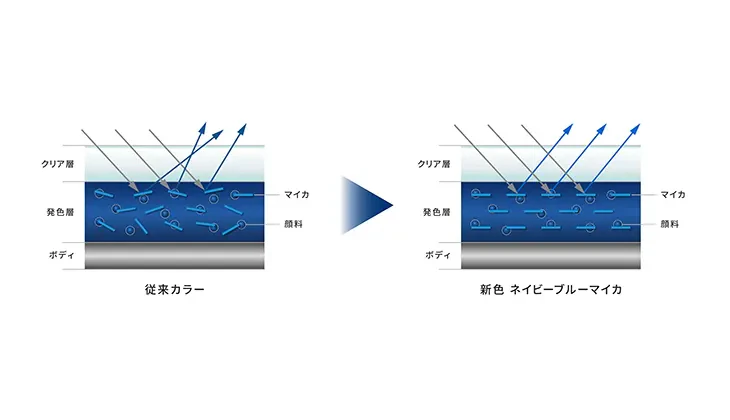

今回は、DTCの運用について、スキャンツールを通じて確認していきます。スキャンツールのメニュー構成を見ると、規格化されている排ガスOBDと、規格化されていないその他のOBDとの違いが明確です(図1)。

排ガスOBDは、多くのスキャンツールで車両診断とは別メニューとして設けられ、メインメニューから直接、機能選択へ進む構成になっています。これは、排ガスOBDの仕様が各カーメーカー間で共通化されており、メーカー選択が不要なためです。

一方、排ガス以外のOBDは診断機能を選ぶと、まずカーメーカーの選択が求められます。また、サブメニューもメーカーごとの仕様に依存しており、表示項目や構成は統一されていません。これは汎用スキャンツールが各メーカーの純正診断機の仕様を再現するよう設計されているためです。つまり異なる仕様の複数の診断機能を1つのツールに共存させているとも言えます。

なお、本稿では主要な国産カーメーカーを想定しており、一部の内容はメーカーによって異なる場合があります。

■ DTCが検出されたら

DTCが検出された際には、スキャンツールでは簡易なコードと名称のみ表示されるため、詳細な対応手順は整備解説書で確認する必要があります。FAINESでは、どのメーカーでもキーワード検索機能があり、DTCを入力して関連情報を検索できます。

表示される整備情報には、発生条件や点検手順が含まれます。以前の点検手順はフローチャート形式が主流でしたが、最近では点検結果に応じた選択肢をクリックして次の手順に進める形式が多くなっています。これは便利ですが、トラブルシュート全体の構造や規模感は把握しにくくなるという側面もあります。

■ 現在も異常が検知されるDTC

現在も異常が継続しているDTCについては、整備解説書に記載されたトラブルシュートの点検手順に従って異常の発生原因を特定し、解消することで、同じDTCが再度発生することはなくなります(表1)。 典型的な例としては、センサーの不良や断線などが挙げられます。

逆に、原因を解消しないままスキャンツールのDTC強制消去機能を使用しても、異常が再発します。たとえば断線などの常時監視が必要なOBDでは、ハードウェア割り込みや非常に短い周期での監視が行われているため、DTCはすぐに再発生します。

また、多くのECUは、DTC読み出しのコマンドを受け取ると、最初に自己診断を実行する仕組みになっています。そのため、これらのDTCはスキャンツールで強制的に消去したように見えても、実際には消去されずに再び表示されます。

さらに実際の運用では、トラブルシュートや修理作業後に車両の

図 1 メニュー上の排ガスOBDと他のOBD

![[連載]みんながわかる!OBD検査~第3回](https://images.microcms-assets.io/assets/d2e4fe1647df4cbaa78dfa610b1ed1a4/7ecfafa52f9b47d5b4f6e4a452207e24/obd_01.webp)

表 1 DTC消去の可否

異常 | 消込 | 代表的なDTCの種類 | 原因例 | 故障断定 | T/S |

|---|---|---|---|---|---|

継続 | 不可 | 機能の正常動作が不可能な断線やセンサー不良などを検知 | コネクター接触不良・センサー内部断線 | 可 | 容易 |

エイミングが必要なセンサーの初期化が未実施 | カメラやレーダーなどのセンサー交換 | ||||

復帰 | 可 | 瞬間的な断線を検知したが、現在では復帰している状態 | コネクター端子の接触不良 | 不可 | 困難 |

ECUのメモリー不良を検知したが、代替領域を使用可能な状態 | ECUのメモリーの一部領域アクセス不可 | ||||

潜在化 | 可・再発 | 暖気・高負荷運転等の条件下の自己診断で異常 | O2センサーヒーターやEGRの異常 | 可 | 中庸 |

S/WをOFFにし、スキャンツールをOBD端子に再接続するのが一般的です。再接続後にS/WをONにすると、ECUの初期化時に自己診断が自動的に実行され、異常が解消されていなければDTCは再び記録されます。

■ 現在では異常が検知されないDTC

過去に一時的な異常を検知したものの、現在は自己診断で異常が検知されない、つまり復帰していると考えられるDTCもあります。このようなDTCは、再度自己診断を実行しても発生しないため、スキャンツールで強制的に消去すればそのまま消去された状態を保ちます。

たとえば、一時的なコネクターの接触不良や瞬間的な断線が原因でDTCが記録されたが、現在は正常に復帰しているといったケースが該当します。このような場合は、関連するワイヤハーネスやコネクターなどの系統を点検し、原因を特定して解消できれば、DTCを強制的に消去しても問題ありません。

ただし、現象を再現できない場合には、推定原因を調べ、念のためにコネクターの清掃などを行って、再発の可能性が低いと判断できた場合に限り、DTCを消去します。とはいえ、潜在的な異常が完全に解消されたかどうかの判断は難しく、現象が再現できないケースでのトラブルシュートは、一般的に難易度が高くなります。

■ 現在は診断条件を満たさず異常が顕在化しているDTC

最後のパターンは、排ガスOBDのO2センサーヒーターやEGRなどに見られるもので、自己診断の実行に特定の条件(暖機後や高負荷運転など)が必要なケースです。このようなDTCは、実行条件が厳しいため通常走行では自己診断が行われず、異常があってもすぐには再発しないことがあります。

このような場合、故障の原因が解消されていなくても、多くはスキャンツールでDTCを一時的に消去することは可能です。しかし、異常は依然として潜在しており、点検や修理を行わないままDTCを消去すると、後に再発する可能性があります。

したがって、整備解説書に従って必要な点検を行い、自己診断の実行条件を再現した上で、異常が解消されたことを確認する必要があります。

■ 今回の疑問に対する回答

「現在も異常が継続している場合は、スキャンツールでDTCを消去しても自己診断がすぐに行われるため、実質的に消去できません。一方、自己診断の実行に条件がある場合は、一時的に消去が可能なケースもあるため、状況に応じた見極めが重要です」という結論になります。

今回はスキャンツールからOBDの仕組みを調査してみましたが、いかがでしたでしょうか? 本誌と連動したOBD検査に関するオンラインセミナーでは、自己診断の実施タイミングなど分かりやすく解説する予定ですので、ご期待ください。

(つづく)

バックナンバーはこちらから

筆者プロフィール

佐野和昭

東北大学 工学部卒業後、トヨタ自動車へ入社。アフターサービス部門に配属され、品質管理からサービス企画・改善、部品のマーケティングまで幅広い分野を担当。その後、自研センターの取締役に就任。新しいアルミ修理技法などの修理技術開発を担当し、機械・工具メーカーなどと意見を交わした。現在は、車体整備をはじめとした整備関連業界において複数社の顧問を務めると同時に、セミナー講師やコンサルタントとしても活躍中。