JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

[連載]みんながわかる! OBD検査

第2回 なぜDTCはカーメーカーによって違うコードがあるの?

2025/07/22

■ DTCの規格は何で決まっているの?

前回の連載では、OBD2が排ガス規制の一環として制定されたため、端子の形状や通信方法が規格化されたことを説明しました。ただし、DTCなどの詳細が定義されているのは、エンジンや排ガスに関する国際規格の範囲内に限られています。

今回は、DTCのコード体系に注目し、国際規格とカーメーカー独自の設定範囲、さらに故障名称の違いについて解説します。

DTCの国際規格は、2010年の改定により、従来のISO独自規格から北米規格であるSAE J2012に準拠する形へと変更されました。これにより、現在ではISO/SAEとしてSAE J2012が実質的な国際規格となり、日本国内の保安基準もこの規格に基づいています。

■ DTCのコード体系は?

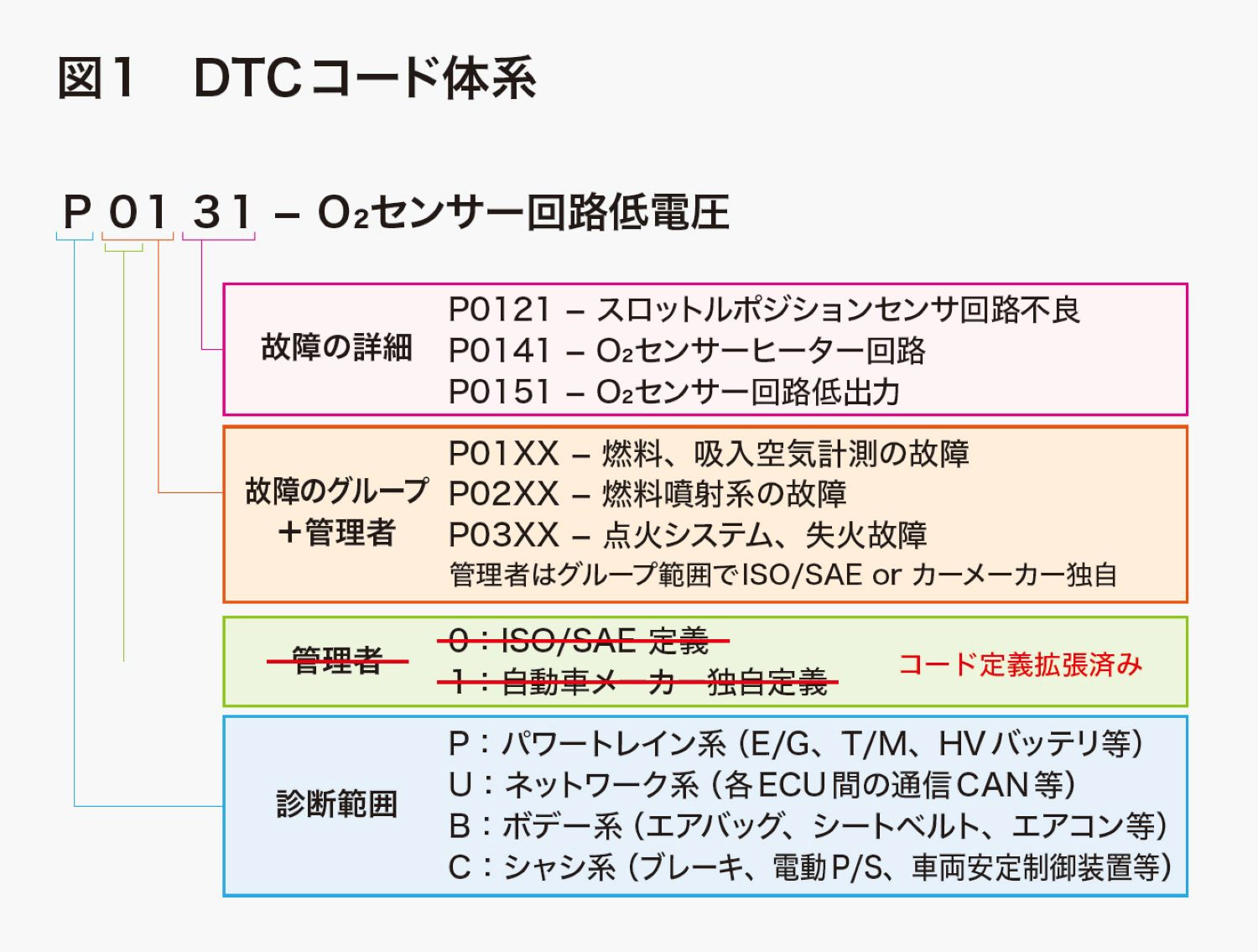

DTCのコード体系は、SAE J2012では基本的に5桁ですが、一部のカーメーカーでは故障をより細かく分類するために、2桁を追加し7桁にしている場合もあります(図1参照)。

1桁目は診断範囲を表し、以下の4種類に分類されます。OBD2は排ガス規制に関連する規格であるため、最初に「P」が設定され、その後「C」「B」「U」が追加されました。

2桁目は一般的な資料では下記のように管理者を示します。

• "0":ISO/SAEが定義するDTC

• "1":メーカーが独自に定義できるDTC

しかし、2002年の改定により3桁目の部位大分類と統合され、管理者グループとして扱われるようになりました。管理者の区分はDTCの理解において重要なポイントとなるため、後ほど具体的なDTCの分析結果を基に詳しく考察します。

3桁目は、対象となる部位やシステムの大まかな分類を示します。しかし、たとえば表1の「P1」に示されるように、分類はあくまで大枠にとどまります。

4桁目・5桁目が加わることで、DTC全体として具体的な故障内容を表す形になります。SAE J2012には、1700種類以上のDTCとそれぞれの故障内容が定義されています。

■ カーメーカーごとのDTCの違い

実際にカーメーカーごとのDTCを見ると、同じ故障内容でも表現が

異なることが分かります。

たとえば、2桁目が「1」の「P0010」を例にとると、表2の上段に示すように、SAEの定義では「カムシャフトポジションアクチュエータ回路」と表現されています。しかし、同じ「可変バルブタイミングシステム」の故障であっても、メーカーごとに表現が大きく異なります。これは、各メーカーが自社の自己診断結果を、できるだけ近いSAE規格のDTCに当てはめているためです。また、整備解説書に記載される部品名やシステム名がメーカーごとに異なるため、同じDTCでも表現が変わる要因となっています。

一方で、上2桁が「P1」の場合、メーカー間で重複するDTCはほとんどなく、各社が独自に設定・管理しています。また、「P2」や「P3」のDTCも存在し、たとえば「P2119」の場合、表2の下段に示すように、メーカーごとに表現は異なるものの、「スロットルアクチュエータ」関連の故障を示すDTCとして定義されています。

表1 P1のグループの定義

グループ | 故障内容グループ | |

|---|---|---|

P10XX | 燃料及び空気の測定、補助排出制御装置 | |

P11XX | 燃料及び空気の測定 | |

P12XX | 燃料及び空気の測定 | |

P13XX | 点火システム又は点火不良 | |

P14XX | 補助排出制御装置 | |

P15XX | 車速、アイドリング制御及び補助入力 | |

P16XX | ECU及び補助出力 | |

P17XX | トランスミッション | |

P18XX | トランスミッション | |

P19XX | トランスミッション | |

表2 DTCのメーカー別の定義の例

TDC | 管理者 | 故障内容 |

|---|---|---|

P0010 | ISO/SAE | カムシャフトポジションアクチュエータ回路 |

P2119 | ISO/SAE | スロットルアクチュエータ制御スロットルボディ範囲、性能 |

■ SAE管理とカーメーカー独自管理

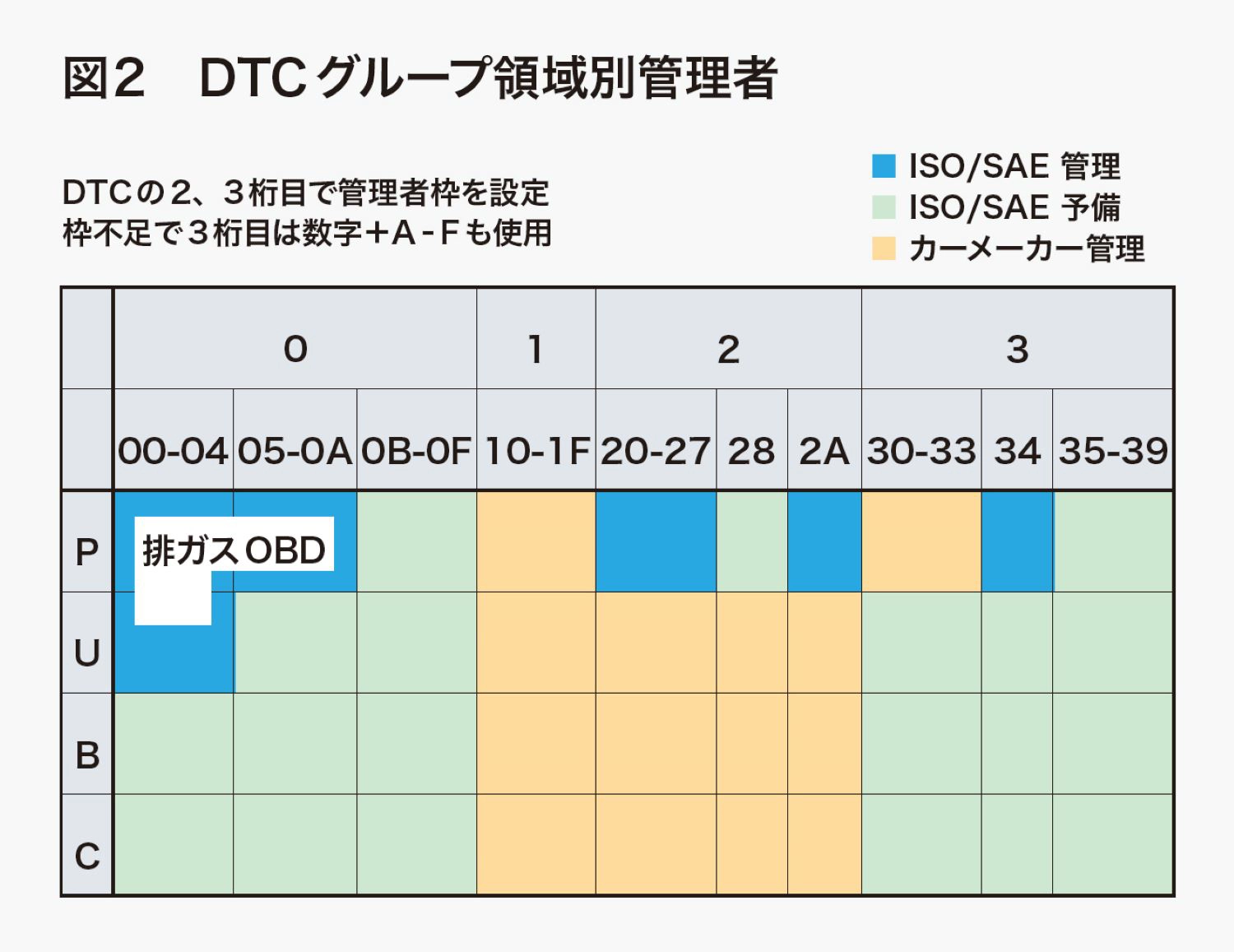

2002年のSAE J2012改定により、故障内容の多様化に対応するため、2桁目に「2」「3」が追加で定義されました。これに伴い、管理者の分類は図3のように、グループコードの上2桁の範囲によってSAE管理領域とメーカー独自管理領域に分けられることになりました。

特に注意が必要なのは、2桁目が「2」の場合です。この領域では、DTCが「P」の場合はISO/SAEが管理し、「U」「C」「B」の場合はメーカーが管理するという違いがあります。また、「P3」の領域では、4桁目のコードによって管理者がSAEとメーカーに分かれます。

メーカー独自のDTCが設定される領域(オレンジ色の領域)では、国産メーカーは原則として他社と異なるDTCを使用するよう運用されています。これは、同じDTCで異なる故障内容が設定されると混乱を招く恐れがあるためです。言い換えれば、この領域内では似たような故障内容であっても、メーカーごとにDTCが異なるため、注意が必要です。

■ DTCの故障内容の定義の有無

図2の水色の領域は、SAE J2012において5桁のDTCに対し、詳細な故障内容が定義されている範囲を示しています。2桁目が「0」の場合、以下のように分類されます。

•「P0」「U0」:SAEが故障内容を定義

•「C0」「B0」:メーカーがSAEに申請し、許可されたDTCを登録

排ガス関連のDTCは、図2の「P0」及び「U0」の領域に含まれます。これらはOBD2の保安基準に記載されている排ガスデバイスの診断方法に基づき、異常と判断されたDTCです。

一方、排ガス関連以外の「P0」及び「U0」のDTCは、SAEJ2012においてDTCと故障内容の定義はされているものの、詳細な診断条件の規定はなく、保安基準とも直接関連していません。

■ 今回の疑問に対する回答

「DTCには、ISO/SAEの規格で管理されている領域と、カーメーカーが独自に管理している領域があり、後者のDTCはメーカーによって異なる」という結論になります。

第2回では、DTCの体系に焦点を当てて調査しましたが、いかがだったでしょうか? 本誌と連動したOBD検査に関するオンラインセミナーでは、DTCのコード体系について図を用いて分かりやすく解説する予定ですので、ぜひご期待ください。

(つづく)

バックナンバーはこちらから

筆者プロフィール

佐野和昭

東北大学 工学部卒業後、トヨタ自動車へ入社。アフターサービス部門に配属され、品質管理からサービス企画・改善、部品のマーケティングまで幅広い分野を担当。その後、自研センターの取締役に就任。新しいアルミ修理技法などの修理技術開発を担当し、機械・工具メーカーなどと意見を交わした。現在は、車体整備をはじめとした整備関連業界において複数社の顧問を務めると同時に、セミナー講師やコンサルタントとしても活躍中。