JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

国交省、第29回「自動車整備技術の高度化検討会」を開催(後編)

「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」を全ての自動車整備事業者が扱いやすいようアップデート

2025/03/31

国土交通省(国交省)は2025年3月21日、第29回「自動車整備技術の高度化検討会」をAP東京八重洲(東京都中央区)で開催した。

事務局は国交省物流・自動車局自動車整備課、座長は須田義大教授(東京大学生産技術研究所)。委員として参加している団体は日本自動車工業会(自工会)、日本自動車輸入組合(JAIA)、日本自動車整備振興会連合会(日整連)、日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)、日本自動車機械器具工業会(自機工)、日本自動車機械工具協会(機工協)、全国自動車大学校・整備専門学校協会(JAMCA)、全国自動車短期大学協会(JAECA)、自動車技術総合機構(機構)、軽自動車検査協会(軽検協)。

今検討会の後半では、2024年3月に策定された「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」のアップデート案について議論された。

第29回「自動車整備技術の高度化検討会」の様子

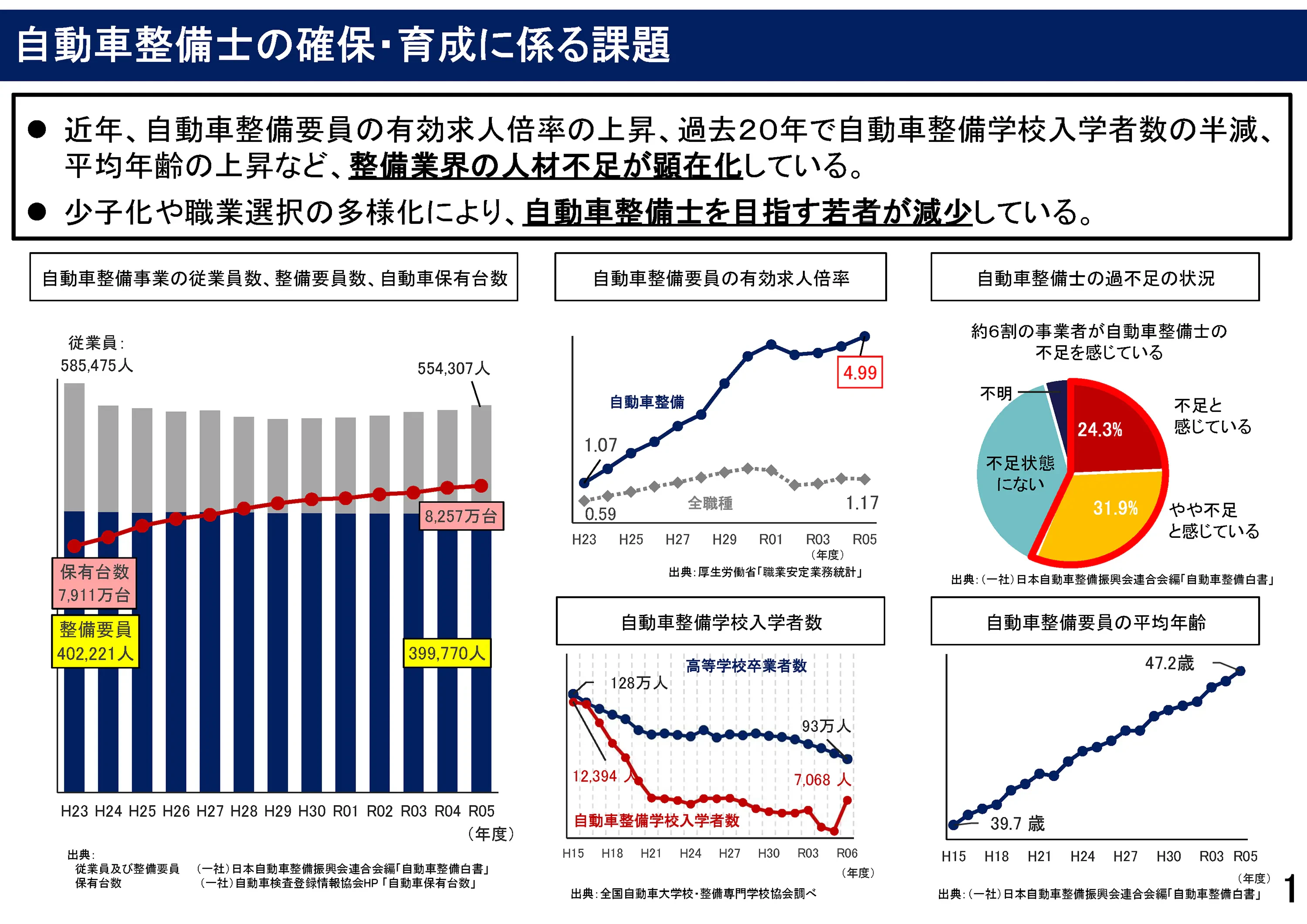

自動車整備士を取り巻く現状として、自動車整備需要に直結する指標である自動車保有台数は微増傾向にある一方、自動車整備要員の有効求人倍率は2023年度統計実績で4.99倍と極めて高い水準にある。また自動車整備学校への入学者数は過去20年間でほぼ半減し、自動車整備要員の平均年齢は同じく7.5歳上昇していることからも、自動車整備士を目指す若者の減少が大きな課題となっている。

自動車整備士を取り巻く現状を示した各データのグラフ

こうした課題に対応するため2022年5月、同検討会の下に「人材確保WG(ワーキンググループ)」を設置し、翌2023年3月に「自動車整備の高度化に対応する人材確保の対策」中間取りまとめを策定。そして昨2024年3月に「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」を策定し、その周知啓発を進めるとともに、整備事業者や現役整備士の声を収集してきた。また、自動車整備士の魅力PRや、処遇改善に向けた取り組みを進めてきた。

自動車整備人材確保に向けた取り組みの実例

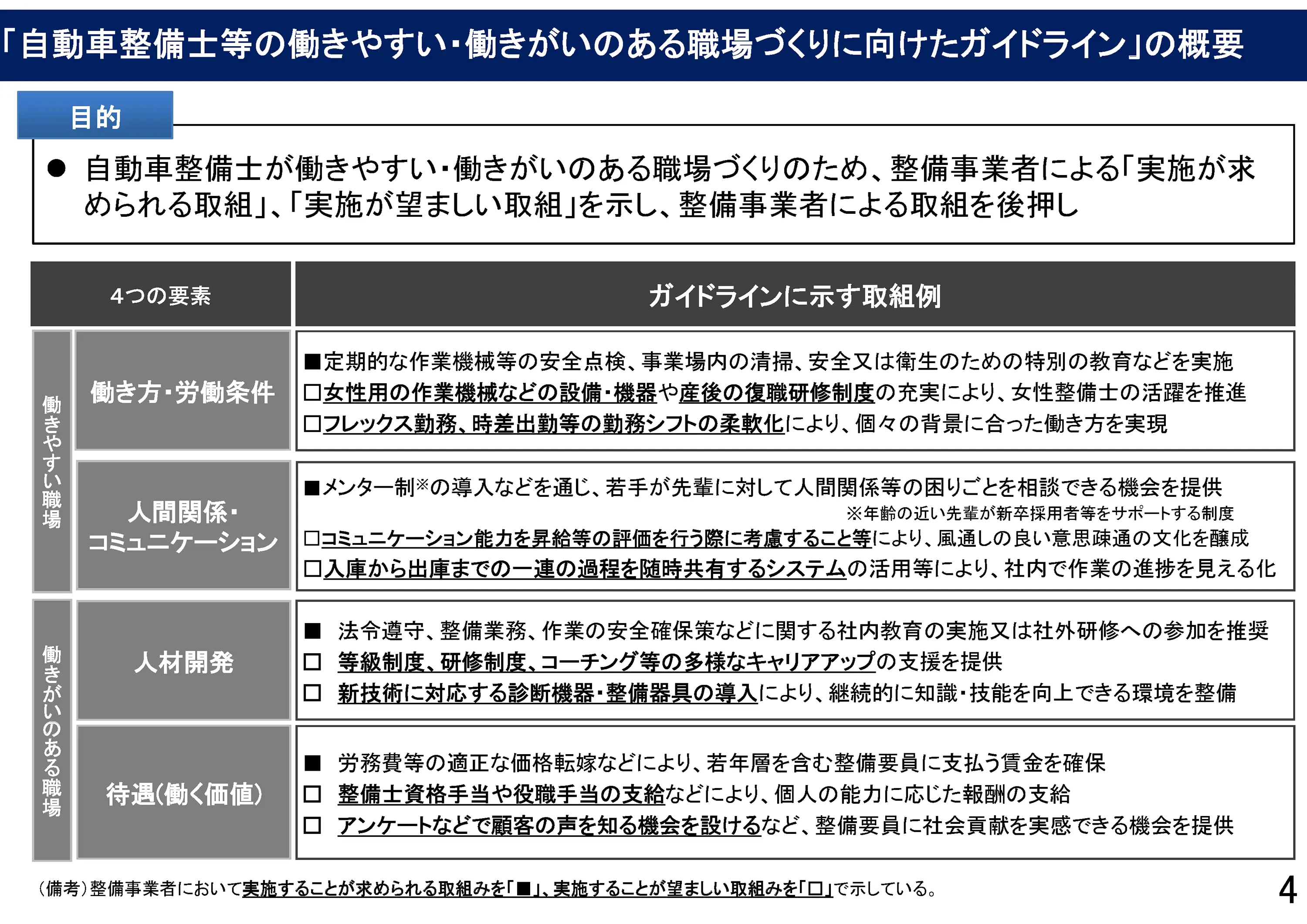

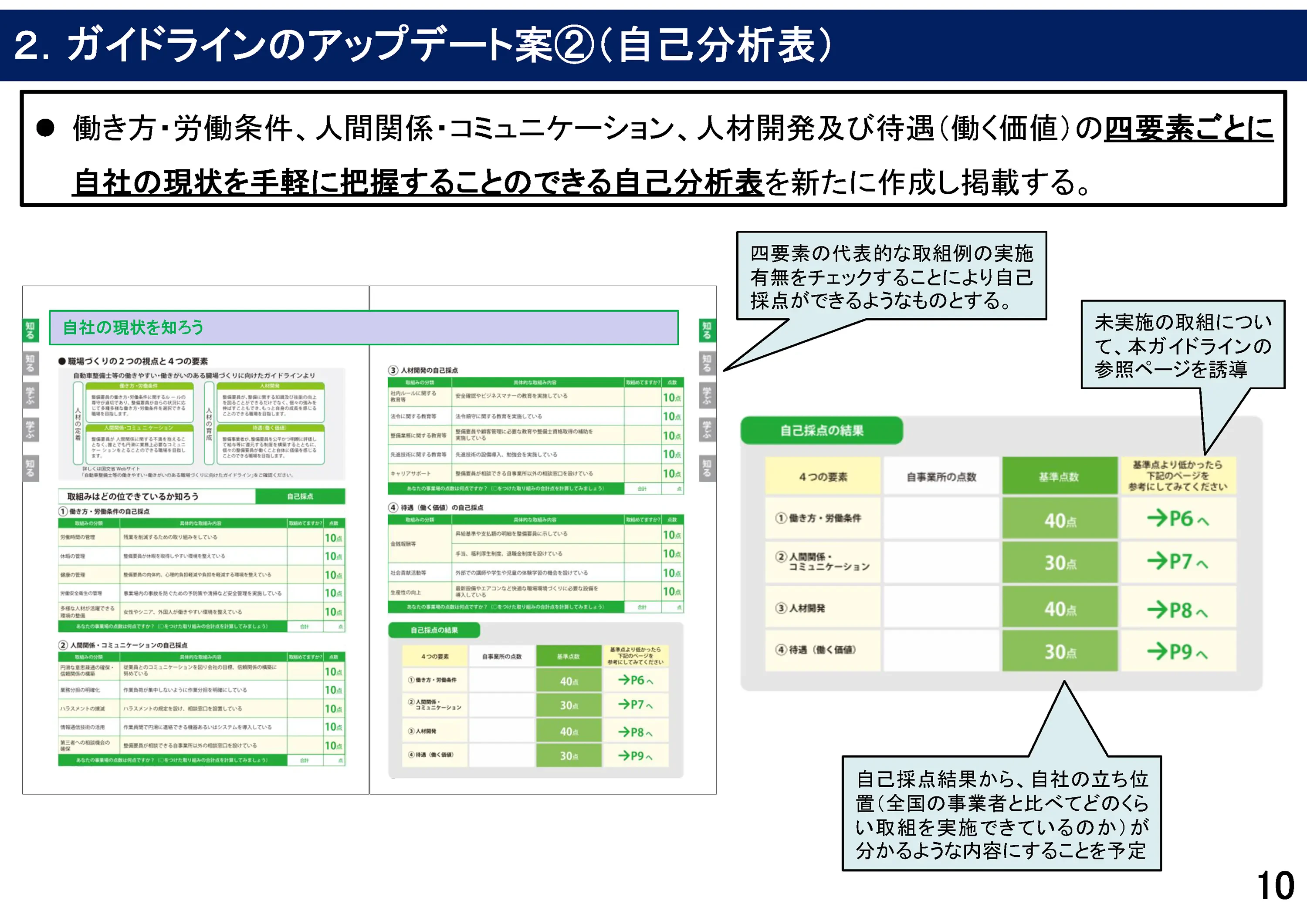

そして、「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」では、「働きやすい職場づくり」のため「働き方・労働条件」および「人間関係・コミュニケーション」改善、「働きがいのある職場づくり」のため「人材開発」および「待遇(働く価値)」改善の実施を、具体的な取り組み例として示している。

「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」の概要

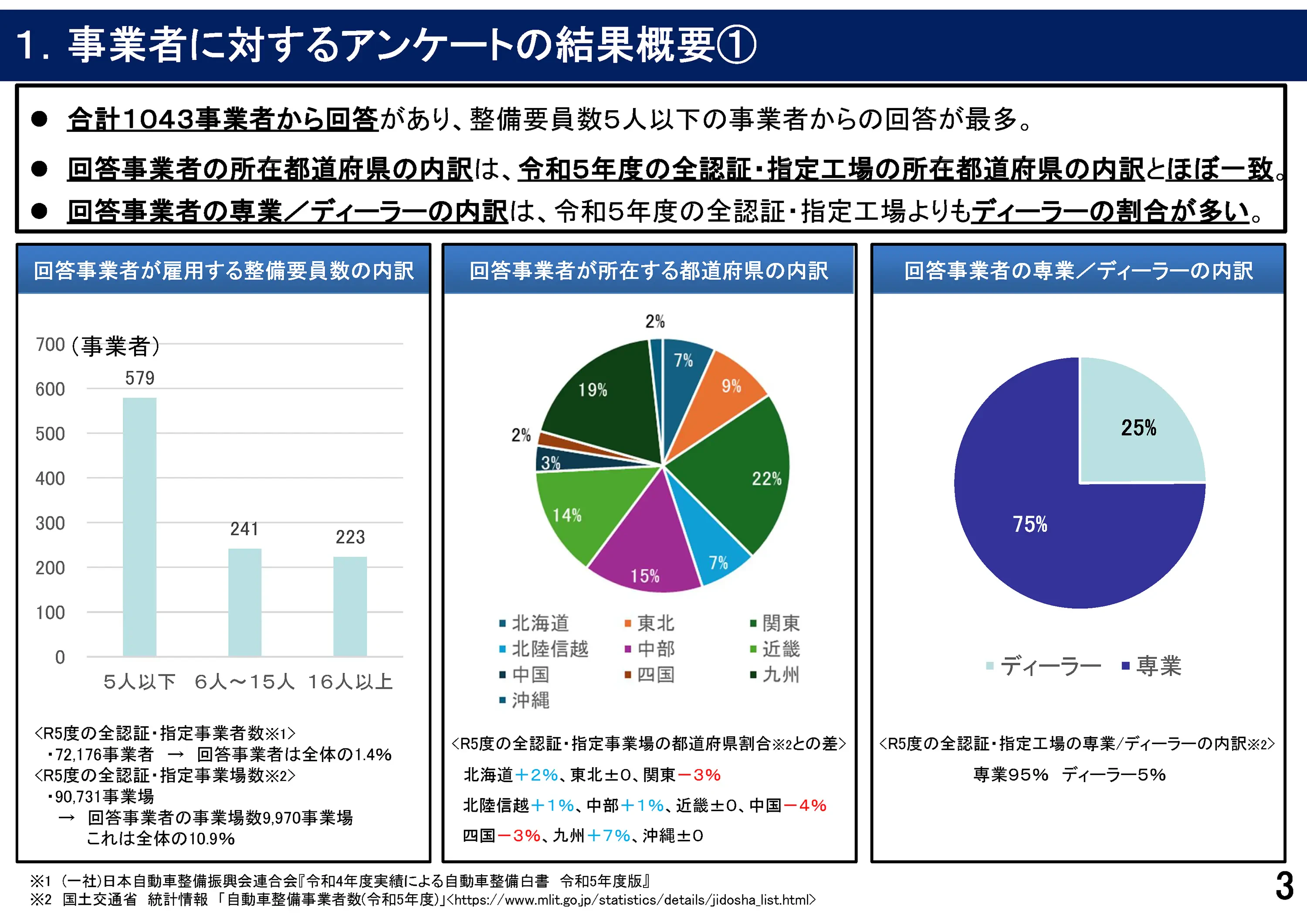

国交省は2024年12月1日から2025年2月7日までの間、全ての認証工場および指定工場を対象として、同ガイドラインに示された取り組み例の実施状況や要望・意見などに関するwebアンケートを実施。計1043事業者から回答が得られ、そのうち半数以上が整備要員数5人以下の整備工場、また75%が専業整備工場からの回答だった。

「整備人材アンケート」回答事業者の内訳

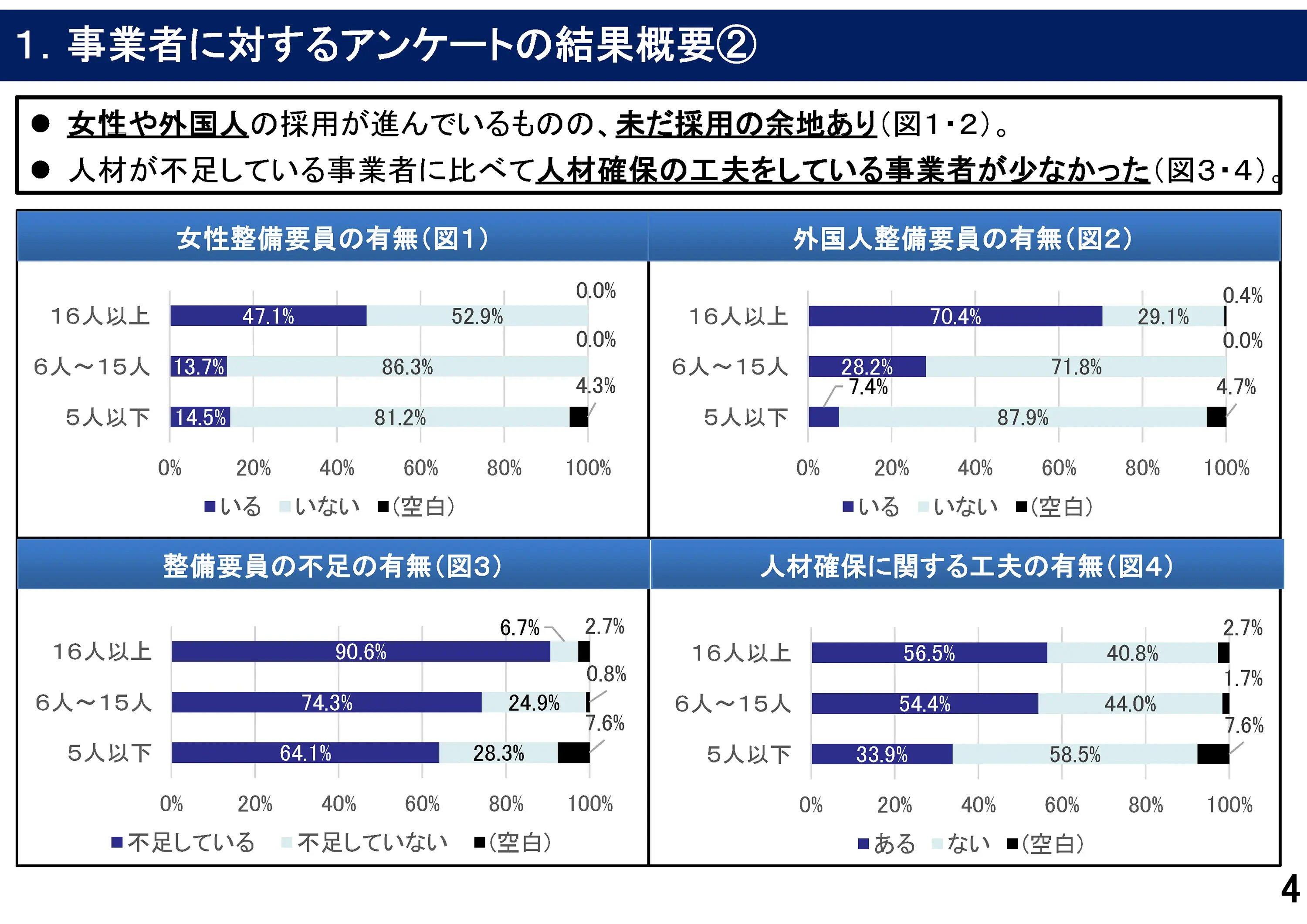

その結果、女性や外国人の整備要員を採用していない事業者が多く、また整備要員が不足していると感じている事業者も多い一方、人材確保の工夫をしている事業者は少ない実態が浮き彫りになった。

「整備人材アンケート」における人材確保取り組み状況調査結果概要

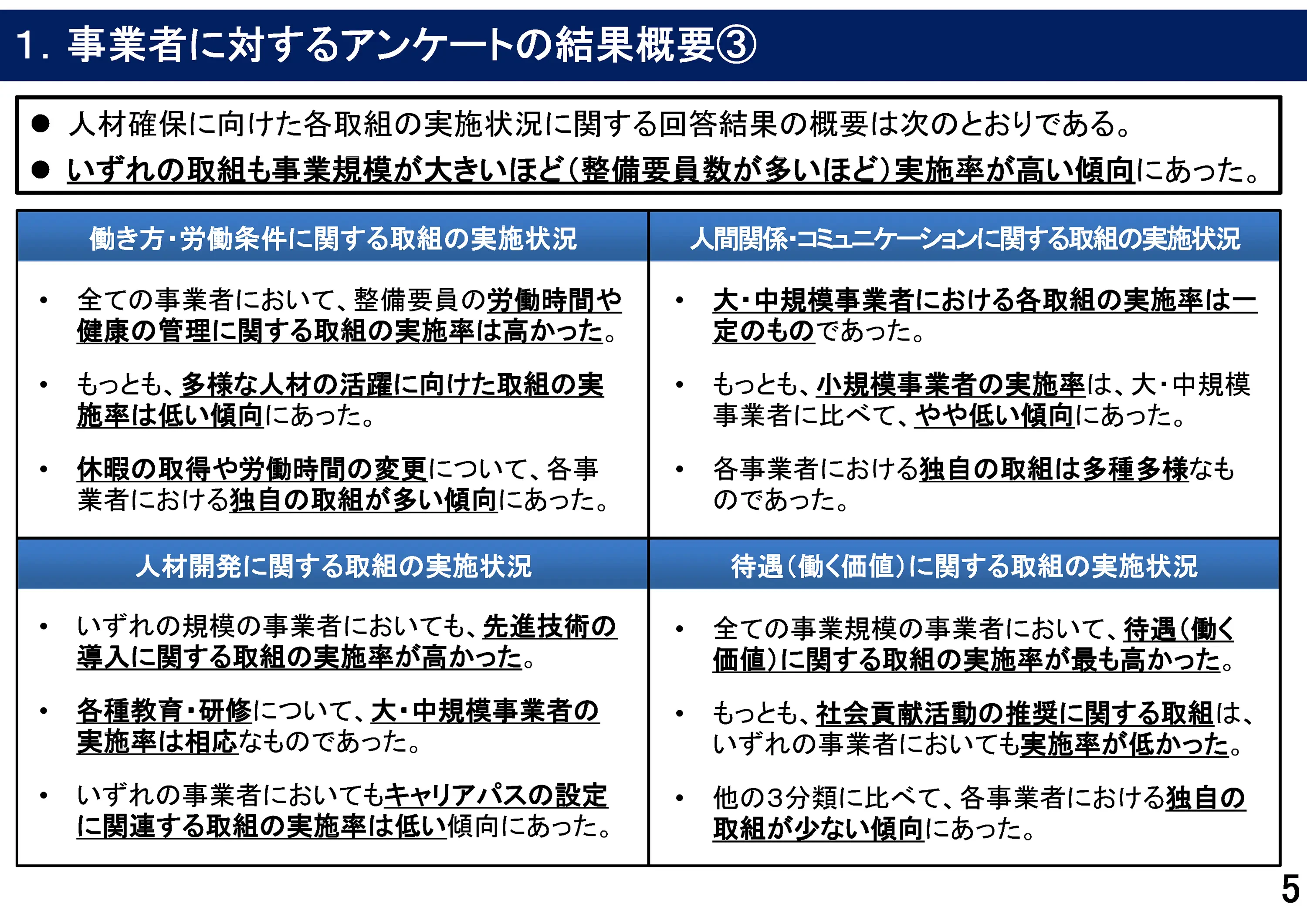

また、同ガイドラインで示された「働き方・労働条件」「人間関係・コミュニケーション」「人材開発」「待遇(働く価値)」の4項目に関する取り組みの実施状況を調べたところ、いずれも整備要員数が多い事業者ほど実施率が高い傾向にあった。

「整備人材アンケート」における「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」実施状況調査結果概要

さらに、2025年1~2月には32事業者から、同ガイドラインにない取り組み例の実施状況や、同ガイドラインに対する要望・意見などについて、web会議または電話によるインタビューを実施。

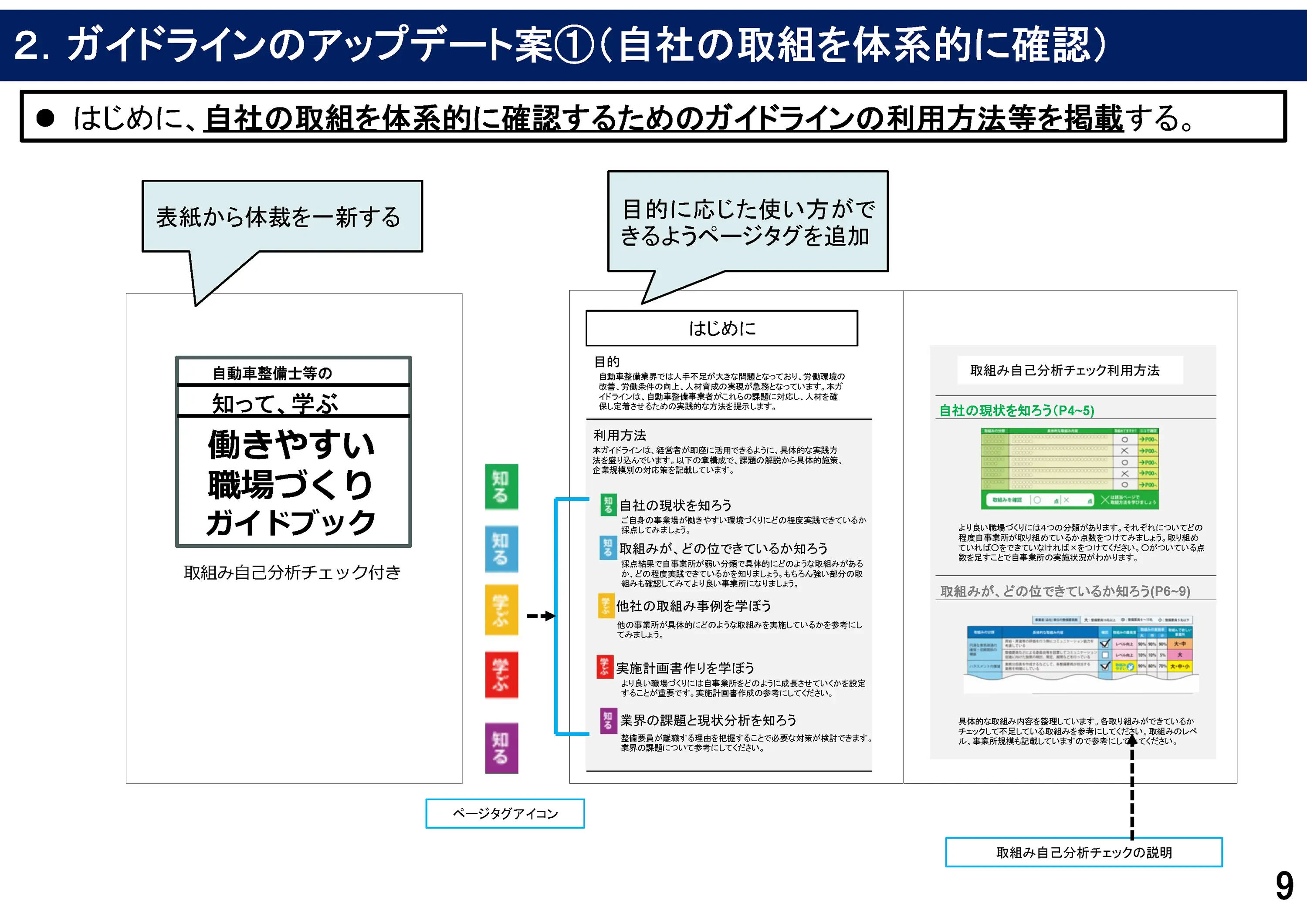

同ガイドラインを活用している事業者からは「人材確保に向けた自社の取組を体系的にチェックする際に活用している」との声が多かった一方、活用していない事業者からは「小規模な事業者では実施困難なものが多い」という回答が多く、「規模別に整理してほしい」「困りごとによって見るべき所が分かるようにしてほしい」という要望が挙がっている。また、「文字がかなり多いので、イラストや図を活用し、ポイントも絞ったものにしてほしい」といった、体裁に関する根本的な問題も提起された。

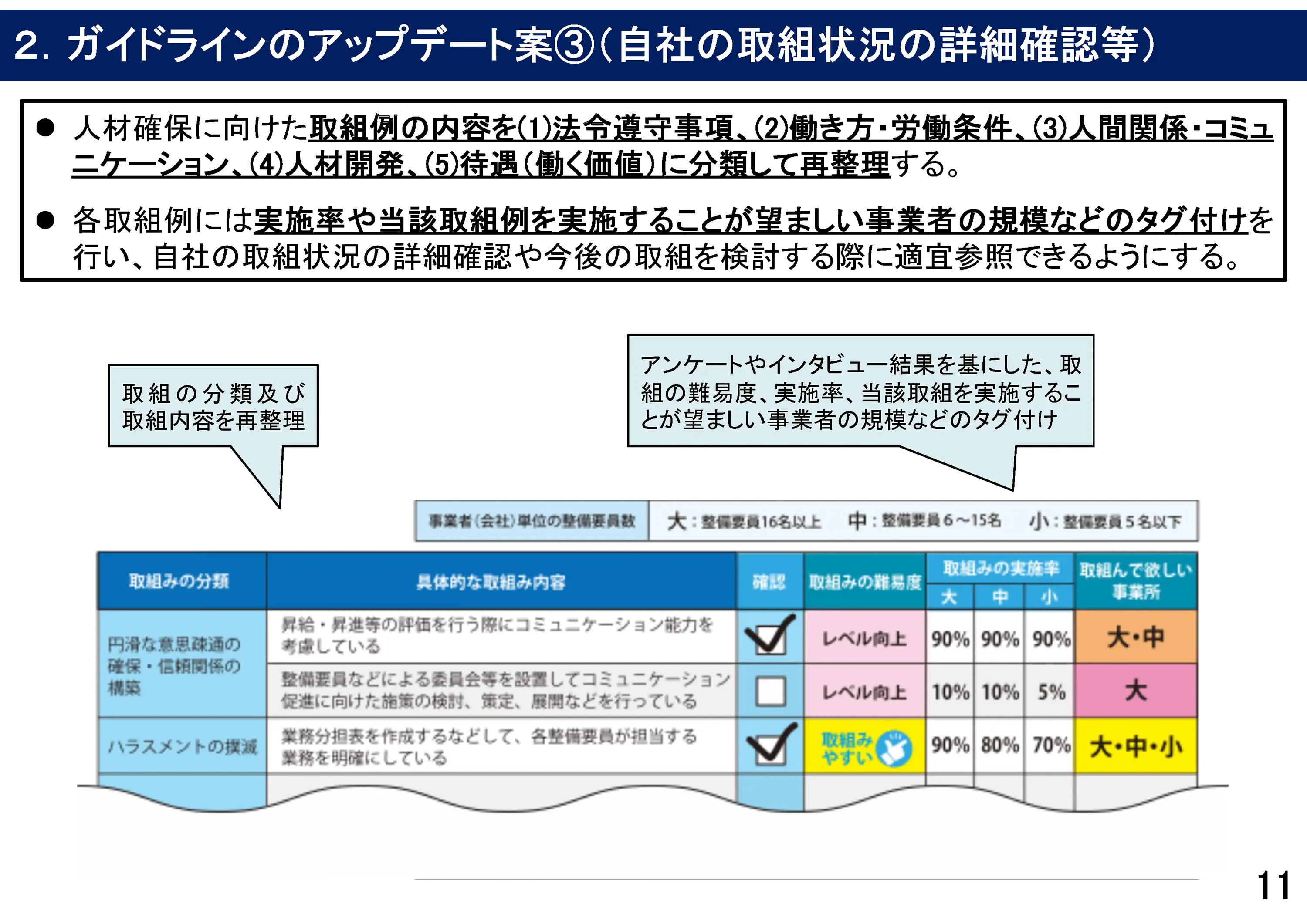

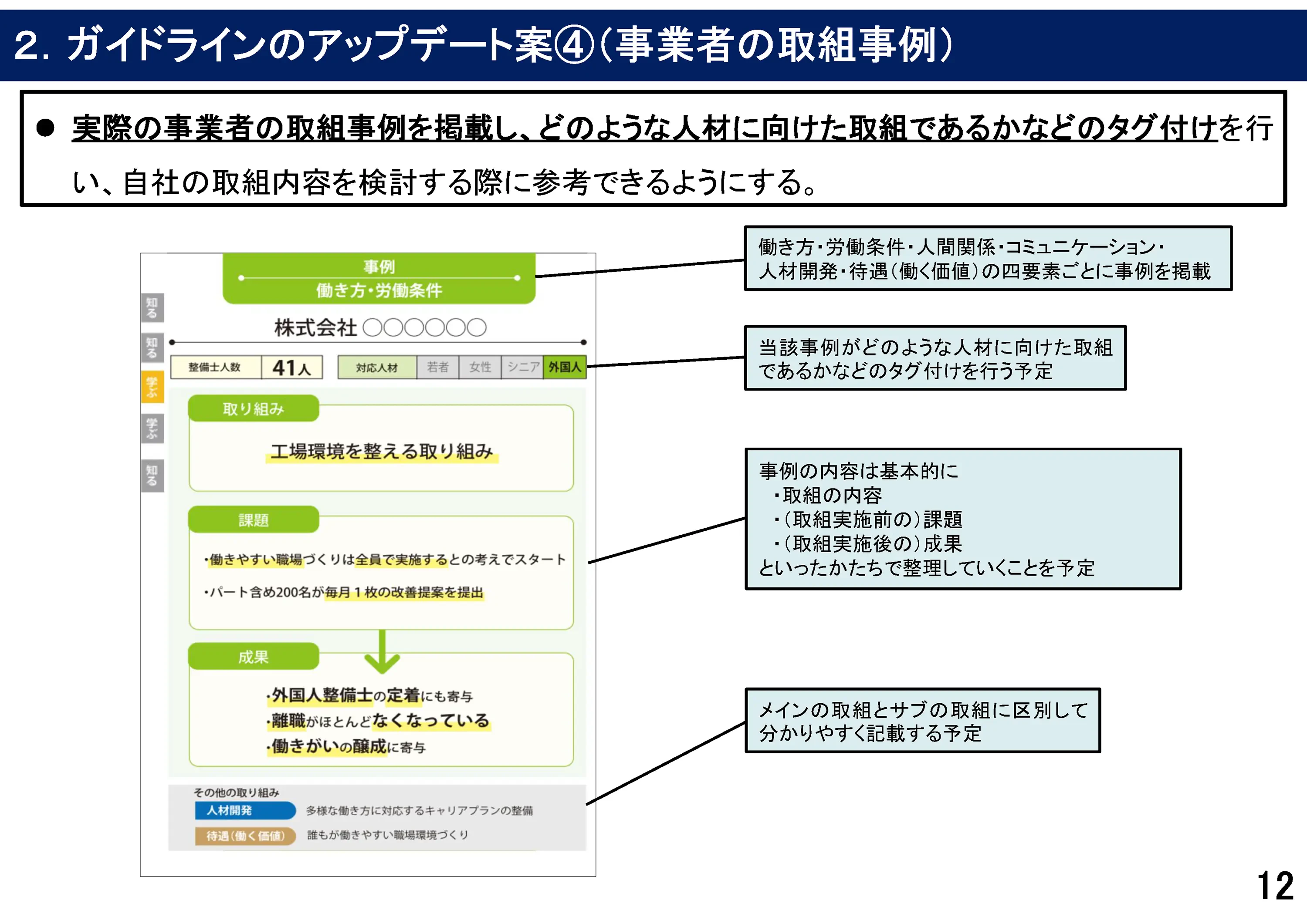

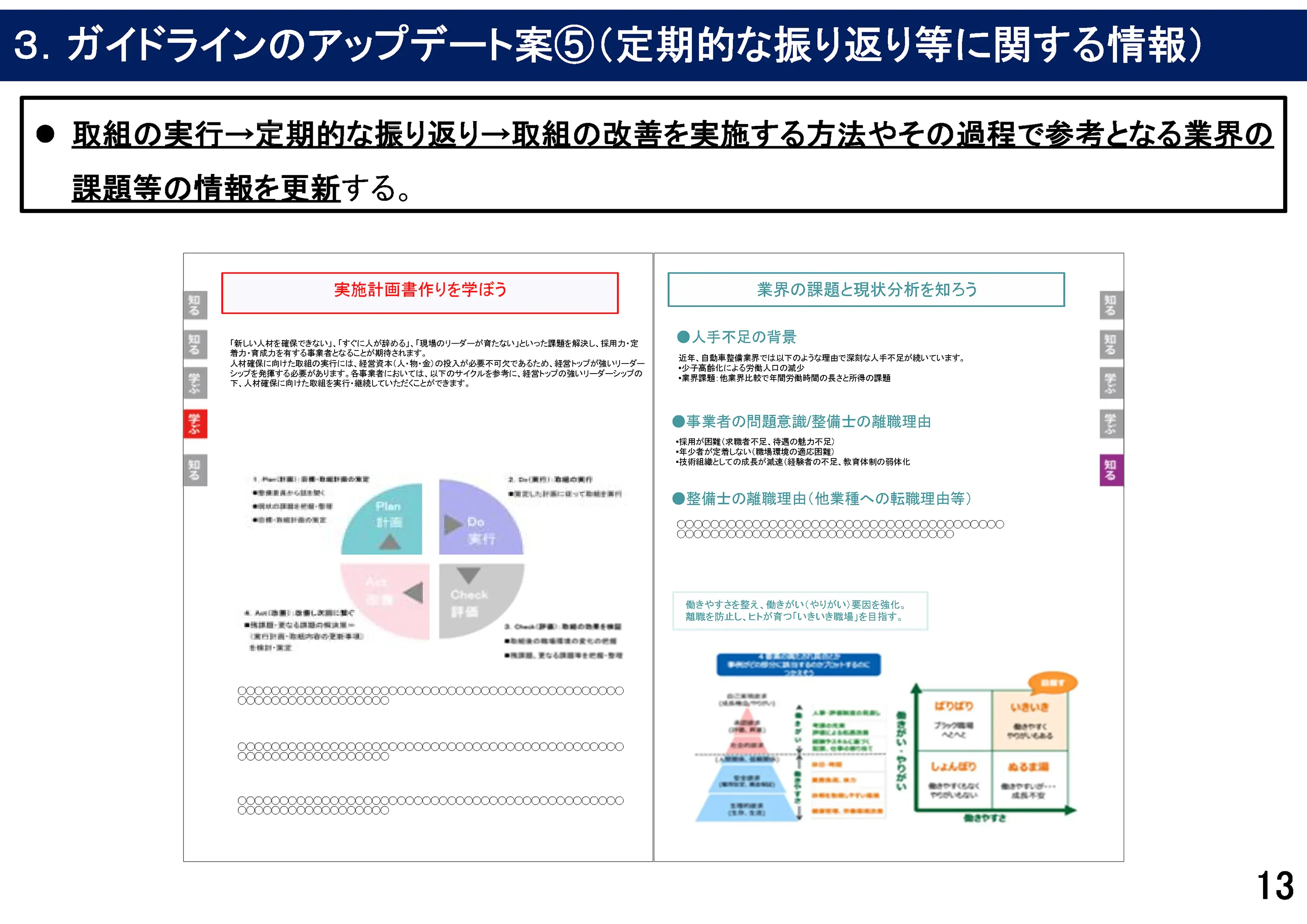

これらの結果を踏まえ、同ガイドラインをアップデート。

1.全ての事業者が体系的に自社の取り組みを確認できるような内容に再編集

「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」アップデート案1

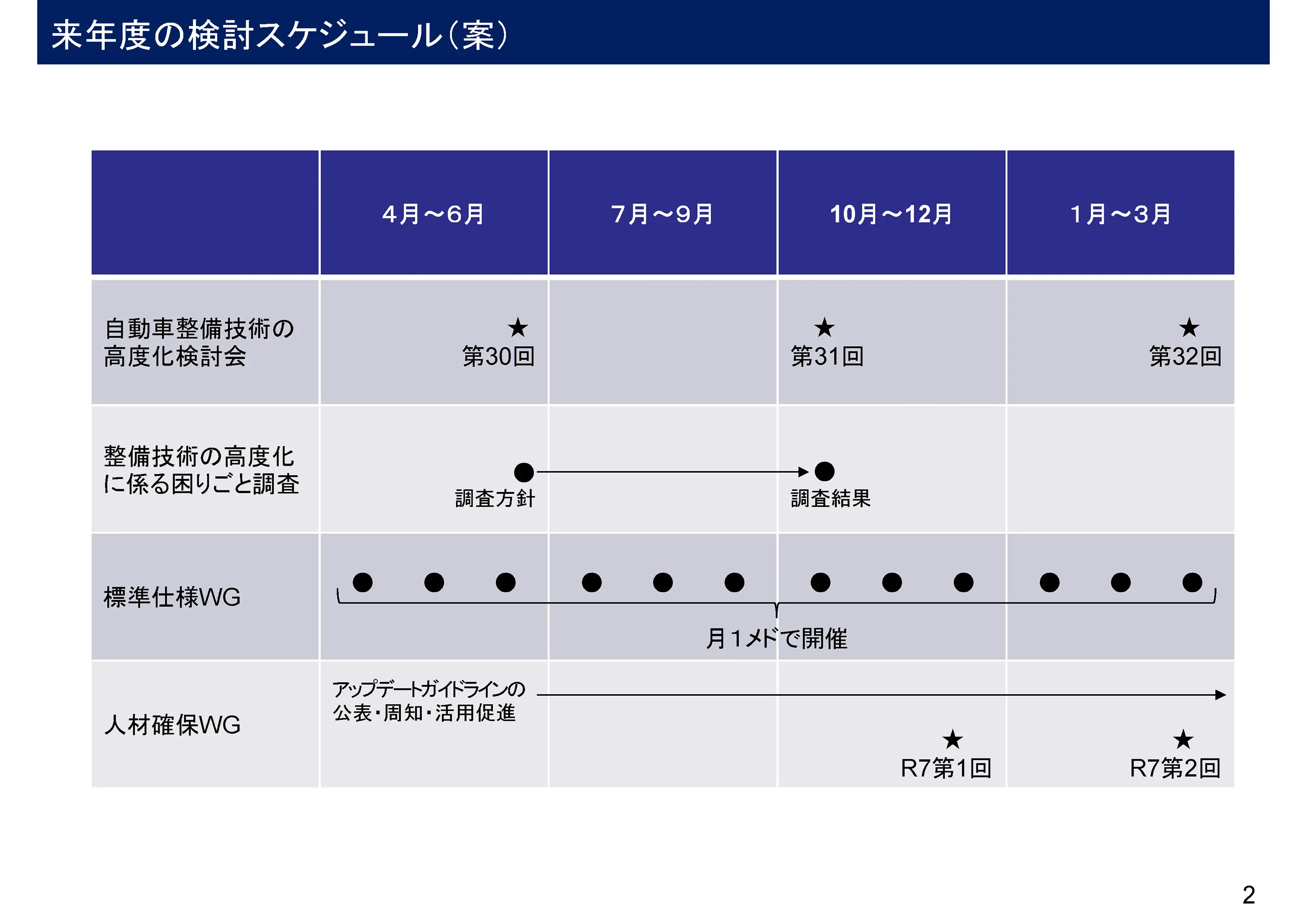

2025年度の同検討会での取り組みについて、国交省物流・自動車局自動車整備課の村井章展(むらいあきのぶ)整備事業指導官は、整備技術の高度化について「新しい車両型式が出るたびに混乱が発生している可能性があるので、具体的に困りごとを継続して調査する必要がある。本当に整備しづらいクルマ、あるいはスキャンツールがあるならば、それを特定して解決していく中で、逆に総論が見えてくる。そういったアプローチを来年度も取りたい」との意向を明らかにした。

また、今回の議題となった、「OBD情報」提供新スキームの告示案作成および第三者機関の決定・運用開始や、「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン」の公表および周知・活用促進に加え、経営者の高齢化や人材不足による事業場の閉鎖が間もなくピークを迎える懸念があることから、今後5年間で後継者問題や認証工場数がどうなるかを踏み込んで調査を実施。さらに、自動車整備士資格を持ちながら自動車整備業に従事していない潜在整備士を自動車整備業に復帰してもらう促進策も検討していく方針を示している。

次回の同検討会は2025年6月頃に開催され、2025年度は同年10月頃と2026年3月頃の計3階開催される見込み。

(文・写真=遠藤正賢 図=国土交通省)

2025年度「自動車整備技術の高度化検討会」スケジュール案