JOURNAL 最新ニュース

JOURNAL 最新ニュース

【人とくるまのテクノロジー展2024横浜】新型三菱トライトンのホワイトボディ:ラダーフレームで衝突荷重の多くを受け持ちながら超高張力鋼板でキャビンの変形を抑制

タイ生産三菱車では初の1180MPa級超高張力鋼板をサイドシルの先端に使用

2024/07/25

2024年5月22~24日にパシフィコ横浜で開催された自動車技術の展示会「人とくるまのテクノロジー展2024 YOKOHAMA」(主催:自動車技術会)では、自動車技術会構造形成技術部門委員会による「ホワイトボディ展示」が今回も実施された。

2023年7月にインド市場より投入開始され、世界約150ヵ国へ順次展開。日本国内では2024年2月に発売された、三菱のミッドサイズピックアップトラック・トライトン(6代目)のボディ構造について、三菱自動車工業製品開発本部製品設計部ボデー製品設計担当の板倉拓也氏に聞いた。

新型三菱トライトンのホワイトボディと板倉拓也氏

--トライトンのようにラダーフレームとボディが分かれている車両は、モノコックボディの乗用車に対し、ロードパスの分担のしかたは変わってくるのか。

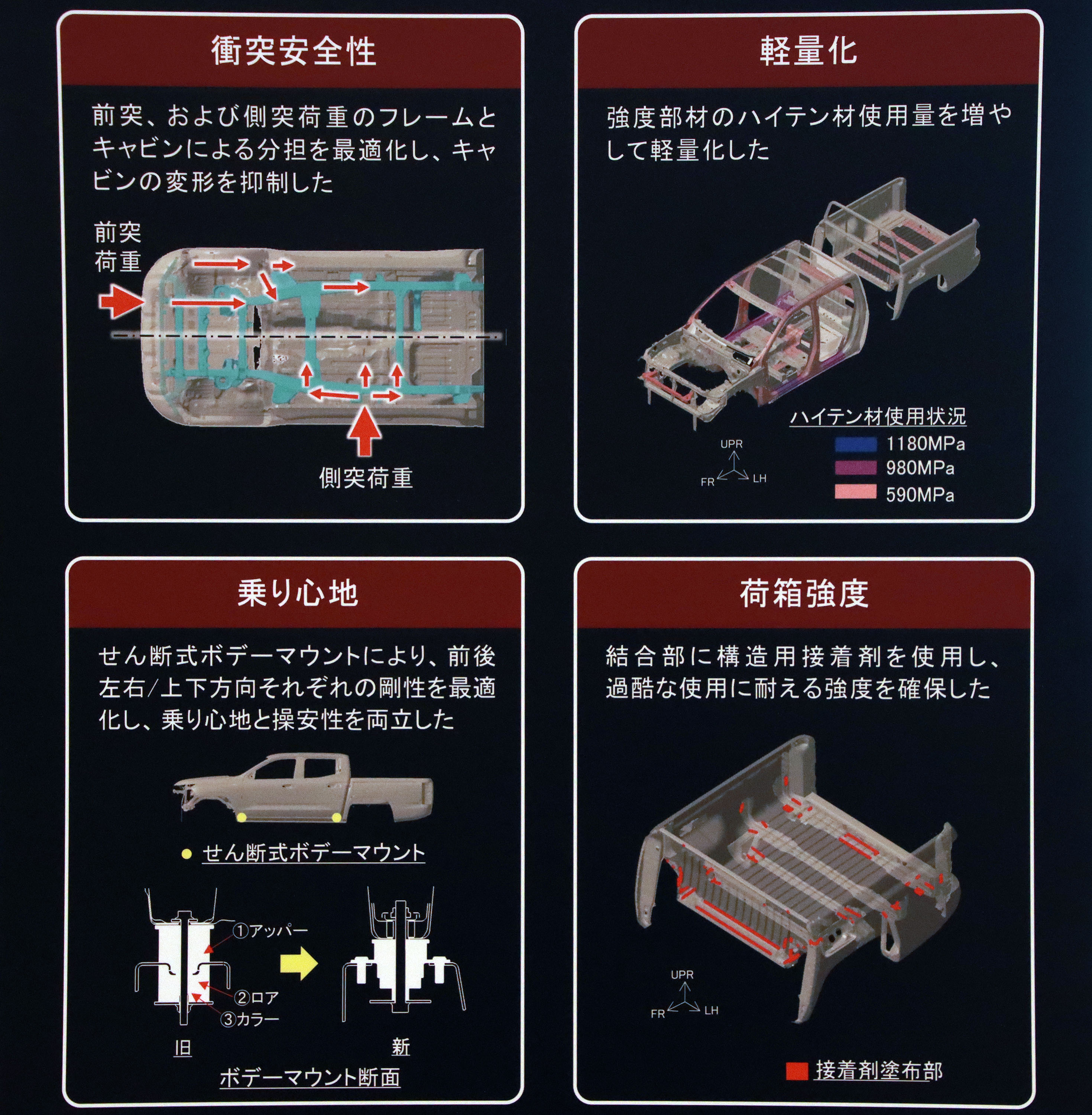

板倉 ラダーフレームは断面が大きく板厚も高く頑丈なため、基本的な考え方としては、できるだけフレームに荷重を流すことになる。一方で、ラダーフレームだけではカバーしきれない部分については、ボディでも構造の工夫をしている。

たとえば「64ODB(Offset-Deformable Barrier)」と呼ばれる車体の変形が大きい前面オフセット衝突試験では、タイヤがバリアに衝突し後退した際、サイドシルに当たるようなことがある。その際にボディ側で対策されていなければサイドシルが変形し、キャビンも変形してしまう。

新型トライトンでは、タイ生産の三菱車としては初となる1180MPa級の超高張力鋼板をサイドシルの先端に用いることで、フレームでは吸収しきれない衝撃に対応している。

新型トライトンの高張力鋼板使用部位(右上)、構造用接着剤使用部位(右下)

--フロントバンパービームは下側の2本が非常に大きく、かつ上側にも1本、計3本設けられているが、この狙いは。

板倉 オーストラリアのMPDB(Mobile Progressive Deformable Barrier)と呼ばれる前面オフセット衝突試験に対応するためのもの。できるだけ均一にバリアを潰す必要があるため、特に左右両端でも衝突を分担させるため、バンパービームがこのような形になっている。

上側のビームはバンパーフェイスおよびヘッドランプの取付点だが、歩行者保護の役割も担っている。この部分に構造物がなければ、下肢を押さえられた歩行者が倒れ込むため、下肢障害値が上がってしまう。そのため、このビームで腰の近くを押さえることによって、下肢障害値を下げている。

一方でデザイン上はできるだけ下げたい部位なので、やや湾曲した形状として、フロントノーズの先端に少し丸みを付けた。

--骨格の設計にもデザインの要件が密接に絡んでいる。

板倉 デザイナーが実現したいデザインを叶えるのが、我々の仕事の一つ。ヘッドランプ周辺の骨格も絞りが大きく、成形性も悪いのだが、生産部門と一緒になって、デザインができるだけ格好良いものになるよう工夫している。

--モノコックボディの車両と異なり、バンパービームの後ろにクラッシュボックスがない。

板倉 ラダーフレーム自体で衝撃を吸収する構造になっているので、クラッシュボックスは設けていない。

3本のフロントバンパービームとラダーフレーム

--「荷箱の結合部に構造用接着剤を使用し、過酷な使用に耐える強度を確保した」と説明パネルに記載されているが、オフロードのような路面環境と過度な積載量、双方を想定しているのか。

板倉 社内試験では過酷な路面状況と、重量物を載せた際の両方を確認している。

--タイなどASEANではスコールが激しいなど保管環境が厳しいことが想定されるが……。

板倉 弊社でも接着剤を使用する際の厳しい基準が設けられており、熱環境や降水環境などの基準に耐えられたものだけ使用している。

--モノコックボディではドア開口部やサスペンション取付部の周辺に用いられることが多いが、新型トライトンではどうか。

板倉 モノコックボディは路面からの入力を車体全体で受けるので、ドア開口部などにもかなりの剛性が求められる。だがトライトンのようなフレーム車では、入力をフレームで受ける割合が高いため、ボディ、特にドア開口部などにさほど高い剛性は求められない。とはいえある程度は必要になるので、断面をきれいに通し、断面のサイズをしっかり確保した。スポット溶接の間隔も適切に配置して、特にねじれや剥離が起きそうな部位にはスポットを多めに設定している。

構造用接着剤が使用された荷台

--ピックアップトラックは非常にヘビーデューティで頑丈さが優先されると思われるが、それでも近年軽量化の要件は厳しくなっているか。

板倉 燃費規制や排ガス規制が各国とも年々厳しくなっているので、それに対応するには骨格をできるだけ軽くする必要がある。

--一方で長期間酷使されるため、修理しやすさは優先順位が高いと思われる。

板倉 特に荷箱に関しては、ユーザーが架装したり入れ替えたりすることもあるので、脱着しやすい構造にしている。そのためキャビンと荷箱は完全に切り分けられている。

--後面衝突されても、フレームの修正は別にして、大破でなければ荷台の交換は可能か。

板倉 タイでは実際にユーザーが自分で荷箱を別のものに交換することもある。

(文・写真=遠藤正賢 図=三菱自動車工業)

キャビンと荷台の間は完全に分離された構造となっている